Der Berliner Boden: Geschichten aus dem Untergrund

Märkischer Sand, Kohle, Gas – und sehr viel Wasser. Neun Blicke auf all das, worauf diese Stadt gebaut ist und wie es unser Leben beeinflusst.

Metall klirrt, ein Motor heult, der Boden bebt. Bohren ist nichts für Weicheier. Immer wieder donnert der zwei Meter lange Stahlzylinder in die Tiefe, schnappt sich Sand und Kies vom Boden des Lochs und frisst sich so immer tiefer hinein: in den Untergrund Berlins. Nord-Berlins, um genau zu sein. Auf einem schmalen Grasstreifen zwischen der Schönerlinder Chaussee und einer Weide für Zuchtbullen steht der blaue Spezial-Lkw, den der Bohrmeister nach Belieben aufheulen und erzittern lässt, auf dass der Bohrer die tiefen Schichten zutage fördert. Gibt es hier Bodenschätze? Wird Berlin-Buch bald aussehen wie Baku vor hundert Jahren oder die Landschaft aus dem „Dallas“-Vorspann: Bohrtürme bis zum Horizont, die massenweise Erdöl heraufholen?

Schön sähe es zwar nicht unbedingt aus, aber die Stadt wäre umgehend ihre Finanzsorgen los. Doch: „Daraus wird erst mal nichts“, sagt Alexander Limberg. „Hier entsteht eine neue Grundwassermessstelle.“ Limberg ist Leiter der Gruppe Geologie und Grundwassermanagement in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Man könnte ihn auch als Chefgeologen des Landes Berlin bezeichnen. Ihm geht es um eine andere Ressource, die Berlin in großer Menge zu bieten hat. Noch.

„Wir sind die einzige Großstadt in Mitteleuropa, die ihren Bedarf an Trinkwasser ausschließlich mit eigenen Vorkommen aus dem Untergrund decken kann“, sagt Limberg. Damit das so bleibt, muss das Grundwasser ständig überwacht werden, um Veränderungen oder gar Verschmutzungen schnell zu erkennen. Dafür sind Grundwassermessstellen da: lange PVC-Rohre in die Tiefe, über die Proben entnommen und Schwankungen des Wasserstands gemessen werden können. Rund 2000 davon gibt es im gesamten Stadtgebiet. Bald wird es noch eine mehr sein.

Dafür muss jedoch ein Loch gebohrt werden – ein hervorragender Anlass, einmal die tiefen Stockwerke der Stadt zu erkunden.

© Doris Spiekermann-Klaas

1. REISE DURCH DIE ZEIT

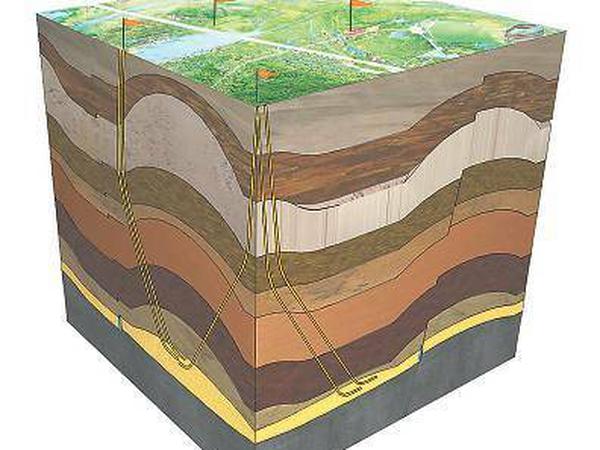

Mit jedem Meter, den der Bohrer in die Tiefe vordringt, wühlt er sich zugleich tiefer in die Erdgeschichte. Denn der Untergrund Berlins ist so ähnlich aufgebaut wie eine Kleckerburg am Strand: Schicht für Schicht wurden im Lauf der Jahrtausende Sand und Kies abgelagert. Oben das jüngere, was unten liegt, ist älter. „Die obersten Schichten, die für uns interessant sind, haben wir alle den Eiszeiten zu verdanken“, sagt Limberg. „Hätten die riesigen Gletscher aus dem Norden, die teilweise bis zum Erzgebirge reichten, nicht so viel Sand und Steine in unsere Region geschoben, würde Berlin heute 30 Meter unter dem Meeresspiegel liegen.“

Die kleinen Erdbeben haben inzwischen aufgehört, der Bohrmeister hat den Stahlzylinder an die Oberfläche geholt, wo sein Kollege den Inhalt in einen grauen Plastikeimer schüttet. Grauer Schlamm. Das Grundwasser fängt hier drei Meter unter der Wiese an, alles, was tiefer liegt, ist also „wassergesättigt“, wie Limberg sagt. Nun wird der Inhalt des Eimers in eine längliche Wanne gefüllt. „10,0 Meter“ steht auf einem kleinen Aufkleber links, „11,0 Meter“ rechts. Damit die drei Männer wissen, aus welcher Tiefe die Pampe kommt, über die sie gerade sprechen.

Limberg greift erst mal hinein, nimmt eine Portion zwischen Daumen und Zeigefinger und macht die Zahlen-Bitte-Bewegung. Körnchen kreisen, Wasser rinnt herab. „Sehr hoher Schluffanteil, Feinsand höchstens fünf Prozent.“ Nächste Portion, ein Tropfen Salzsäure drauf, der Schlamm schäumt. Das zeigt: „Kalk ist auch drin, typisch für Gletschersedimente aus dem Norden.“ Die Eismassen haben unterwegs massige Kalkschichten, wie sie etwa noch auf Rügen zu sehen sind, abgeraspelt und mit all dem anderen Kehricht unter ihrem kilometerdicken Panzer vermengt. „Nicht alles ist fein zermahlen, es finden sich auch vereinzelt größere Brocken“, sagt der Geologe, greift in die schlammgefüllte Wanne und wischt ein Exemplar sauber. Es ist rot-schwarz-grau gesprenkelt, erinnert an versteinerte Grützwurst. „Ein Stück Granit, das vom Gletscher mitgebracht wurde, entstanden vor ein paar hundert Millionen Jahren. Das ist mal wirklich ein alter Schwede.“

Die Männer vom Bohrgerät bringen die nächste Schlammpackung und lassen sie in die Wanne zwischen „11,0“ und „12,0“ klatschen. Irgendwie sieht sie etwas dunkler aus. Limberg hat seine Finger schon wieder drin. „Hier, in dem Sand finden sich auch Braunkohlestückchen“, sagt er und zieht schwarze Klumpen hervor. Okay, Öl gibt es keines, aber vielleicht könnte Berlin ja in Kohle …?

„Die Kohle ist nicht ursprünglich an dieser Stelle entstanden, sondern auch nur in kleinen Fetzen vom Gletscher hierhergeschleppt worden“, erklärt Limberg. Zwar gebe es in tieferen, älteren Schichten unter Berlin durchaus einige Kohlebänder, doch die sind selten dicker als ein, zwei Meter. „Der Abbau würde sich keinesfalls rentieren.“

2. NASSE FÜSSE

Berlin ist auf Wasser gebaut. Das zeigt bereits der Name, der vermutlich auf die slawische Silbe „berl“ zurückgeht, was „Sumpf“ bedeutet. Keimzellen der Stadt sind die Siedlungen an jener schmalen Stelle des Spreetals, wo die Hänge rasch nach Norden hin in die Barnim-Hochfläche sowie im Süden in die Teltow-Hochfläche übergehen. Hier konnten unsere Vorfahren einigermaßen bequem über den Fluss gelangen. Die übrigen Flächen im Tal dürften gerade im Sommer mückenverseuchte, modrig riechende Quartiere gewesen sein. „Das Grundwasser reicht dort bis fast an die Oberfläche“, sagt Limberg. „Entsprechend sumpfig war es lange Zeit.“ Das lasse sich an den berlintypischen Straßennamen erkennen, die auf „Damm“ enden: Mithilfe von Knüppeln, später Erdwällen, hatte man Wege durch den Sumpf angelegt. Nur in den höher gelegenen Gebieten – erkennbar an Namen wie Prenzlauer Berg, Lichtenberg, Rollberg – war man vor dem Wasser sicher.

Bis heute macht das hoch stehende Grundwasser den Berlinern zu schaffen, vor allem den Bauingenieuren. Die mächtigen Sand- und Kiesschichten lassen sich einerseits gut beiseiteschaffen. Doch die winzigen Zwickel zwischen den Körnchen bilden andererseits ein hervorragendes Netzwerk aus Myriaden kleinster Kanälchen, in dem Wasser strömen kann. Man braucht sehr starke Pumpen, um eine Baugrube trocken zu halten. Fallen die Aggregate aus, dauert es nicht lange, und das Wasser steigt wieder auf sein gewohntes Niveau.

Wie U-Bahn-Bauer Tunnel durch den nassen Sand treiben

© IMAGO

Am ärgsten trifft es naturgemäß die U-Bahn-Bauer, die sich seit den 1890er-Jahren durch den Untergrund wühlen. „Zunächst gab es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches System das bessere sei“, sagt Holger Happel vom Verein Berliner Unterwelten, der alles Wissenswerte zu unterirdischen Bauwerken zusammenträgt und diese teilweise der Öffentlichkeit zugänglich macht. „AEG trieb die Röhrenbahn voran und errichtete einen 300 Meter langen Versuchstunnel an der Ackerstraße, der noch heute vorhanden ist.“ Wegen des lockeren Untergrunds und des hohen Grundwasserstands habe sich aber das Siemens-Konzept der „Unterpflasterbahn“ durchgesetzt: Straße aufreißen, Schacht ausheben, ringsum betonieren, oben wieder Pflaster drauf, fertig.

Heute, beim Bau der U 55, die derzeit zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof entsteht, wird im großen Stil das Konzept der Röhrenbahn genutzt. Dabei schält im Untergrund eine riesige Schildvortriebsmaschine einen runden Tunnel heraus, wobei stets kurz hinter dem Kopf des Bohrers nach allen Seiten mit Beton abgedichtet wird. Um einen Wassereinbruch zu verhindern, wurde beim Bau des Bahnhofs Brandenburger Tor sogar der Untergrund vereist.

3. DAS WASSER KOMMT ZURÜCK

Auch mancher Eigenheimbesitzer hat mit dem Wasser von unten zu kämpfen. „Jahrelang war alles trocken, nun steht die Brühe im Keller“, solche Schilderungen hört Limberg häufig, wenn er bei Bürgergesprächen eingeladen ist. „Oft hat das mit den Wasserwerken zu tun.“ Früher, als der Verbrauch fast doppelt so hoch war wie heute, pumpten die Werke viel Grundwasser nach oben. Rings um die Anlagen ging der Wasserspiegel herunter. „Absenktrichter“ sagen Fachleute dazu. „Wer in dieser Zone baut, ohne sich kundig zu machen, wie hoch das Grundwasser unbeeinflusst steigen kann, kann Probleme bekommen“, sagt der Geowissenschaftler. Tatsächlich steigt das Wasser in der Nähe von stillgelegten Wasserwerken oder solchen, die heute weniger fördern, relativ schnell wieder an. Fehlt ein dichter Spezialbeton am Fundament, drückt es herein.

Doch nicht in jedem Fall liegt es an den Wasserwerken. In Mitte zum Beispiel haben die feuchten Keller eher damit zu tun, dass es kaum noch lokale Brunnen gibt, die fördern – und zudem der Spreespiegel gerade nach starkem Regen steigt. „In der Innenstadt gibt es keine Wasserwerke, die mit ihren Pumpen den Grundwasserspiegel niedrig halten könnten“, sagt Limberg. „Selbst wenn die Anlagen in den Randbezirken mehr leisten würden – entlang des Spreeverlaufs zwischen Rummelsburger Bucht und Charlottenburger Schloss würde sich am Grundwasser nichts ändern.“

© akg-images

Vier Tiefgeschosse für das Berliner Untergärige

4. BIERKELLER

Was Geologie mit Bier zu tun hat, lässt sich in Berlin hervorragend zeigen. Nein, nicht anhand des legendären Dursts der Ausübenden – derartige Witze gibt es für jede Berufsgruppe. Wer etwas über die Verteilung der Schichten im Untergrund wissen möchte, muss sich nur die Verbreitung der rund 200 Brauereien um die vorletzte Jahrhundertwende anschauen. Die stehen fast alle auf den sogenannten Hochflächen links und rechts der Spree, wo es wenig Grundwasser gibt – und viel Geschiebemergel, eine besondere Form von Gletschersedimenten.

„Bier wurde in Berlin schon seit langem gebraut“, sagt Holger Happel vom Verein Berliner Unterwelten, der sich auch in dieser Sparte gut auskennt. „Es war zunächst Obergäriges, das Untergärige kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts auf.“ Untergäriges braucht allerdings beim Gären und Lagern tiefe Temperaturen von zehn beziehungsweise zwei Grad Celsius. „Kühlmaschinen gab es keine, stattdessen wurde im Winter Eis von den Gewässern geholt“, sagt Happel. Um die Kälte zu konservieren und ganzjährig brauen zu können, brauchte es tiefe Keller. Die ließen sich im nassen Teil der Stadt entlang von Spree und Havel aber schwerlich anlegen – also gingen die Brauer auf die Hochflächen.

Eines der beeindruckendsten Bauwerke war die Vereinsbrauerei der Gastwirte zu Rixdorf, später bekannt als Kindl-Brauerei am Rollberg. „Bis zu vier Tiefgeschosse wurden hier errichtet, vom Hof bis zur tiefsten Kellersohle sind es knapp 17 Meter“, sagt Happel, der auch Führungen durch das inzwischen stillgelegte Ensemble anbietet. Während des Baus, der 1872 begann, wurde das Gelände wie in einem Tagebau großflächig abgetragen, dann die Brauerei errichtet und am Schluss die Ränder verfüllt. Nur der Zugang zur Neckarstraße im Tal blieb erhalten.

Heute ist das Bierbrauen in der Hand weniger Großbetriebe, die ihr Gebräu mit modernen Kühlanlagen auf Temperatur halten. In Berlin ist nur noch eine der großen Produktionsstätten übrig geblieben, in der Indira-Gandhi-Straße in Hohenschönhausen. Die Kellerkathedralen von einst werden nicht mehr gebraucht, auch nicht von kleinen Privatbrauereien, die sich langsam wieder etablieren. „Die produzieren viel zu wenig, um solche großen Tieflager zu nutzen“, sagt Happel. Entsprechend schwer ist es, die Keller wieder mit Leben zu füllen. In der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg wurden sie teilweise als Lagerraum hergerichtet oder als Tiefgarage umgebaut. Mancherorts quartieren sich Clubs ein. Doch der Aufwand, entsprechende Zugänge zu schaffen und eine gute Belüftung, schreckt viele Investoren ab, sagt der Mann aus den Unterwelten. „Viele Keller stehen leer und vergammeln.“

5. DIE ZWEITE BERLINER MAUER

Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Sofort, unverzüglich. Zumindest die jüngere von beiden. Im Untergrund gibt es nämlich noch eine zweite Mauer, seit rund 30 Millionen Jahren. Sie hat mit der Frage zu tun, warum das Wasser, das vor allem in niedrig gelegenen Teilen der Stadt Probleme macht, nicht einfach im losen märkischen Sand versickert. „Das tut es schon, aber in der Tiefe gibt es eine Sperrschicht, die wie der Boden einer Schüssel wirkt“, sagt der Landesgeologe Limberg. Von dieser Schicht bis knapp unter die Oberfläche – entlang des Laufs von Spree und Havel sogar darüber – steht das Wasser. „Genau genommen besteht der Untergrund der Stadt nur zu 85 Prozent aus Sand, Kies und Geschiebemergel, der Rest ist Wasser“, sagt der Wissenschaftler.

Wer die zwischen null und 150 Meter tief gelegene Sperrschicht unter dem Mikroskop betrachtet, erkennt winzige dunkle Tonpartikel, kaum größer als ein Hundertstel Millimeter. Sie waren vor Urzeiten der Grund eines tiefen Meeres. Im Gegensatz zum lockeren Sand bildet Ton dichte Pakete, die Wasser praktisch nicht hindurch lassen. Glück für die Berliner Trinkwasserversorgung, denn unter dem sogenannten Rupelton gibt es ebenfalls Sandschichten, durch die aber Salzwasser fließt. „Ohne die natürliche Barriere des Rupeltons könnte das Grundwasser versalzen, dann wäre es für die Trinkwasserversorgung wertlos“, sagt Limberg. Darum achten er und seine Mitarbeiter darauf, dass diese Schicht nicht durchstoßen wird – etwa von Firmen, die Bohrungen für die Nutzung von Erdwärme anbieten. Immerhin werden jedes Jahr rund 1000 solcher Löcher gebohrt. Da kann schon mal was schiefgehen. Aus diesem und anderen Gründen gibt es Gebiete, in denen überhaupt keine Erdwärmenutzung genehmigt wird. Wo das Bohren erlaubt ist, müssen die Firmen ihre Maschinen stoppen, sobald sie bis zum Rupelton vorgestoßen sind.

Wer den Rupelton sehen möchte, aber kein Bohrgerät zur Hand hat, kann in den Norden der Stadt reisen. Dort sind die Schichten am Rand des Spandauer Salzkissens nach oben gedrückt worden, samt Rupelton. In Lübars wurde er eine Zeit lang auch abgebaut, wovon noch heute der Ziegeleisee kündet.

Der Gasspeicher unterm Grunewald

© Gasag

6. HEISS UND KALT

„Die Sonne schreibt keine Rechnung“, sagen Freunde der Solarenergie. „Die Erde auch nicht“, antwortet die Erdwärmebranche. Tatsächlich nutzen viele Hausbesitzer den Untergrund, um ihr Gebäude zu beheizen. Dank Wärmepumpen genügen die nur wenige Grad Celsius großen Unterschiede zwischen Oberfläche und Untergrund in rund 100 Metern Tiefe, um das Haus zu erwärmen. Wo sich diese Technik lohnen könnte, hat die Senatsverwaltung für Umwelt in zwölf Potenzial-Karten zusammengetragen, die im Internet einsehbar sind.

Neben der Wärmegewinnung werde auch die Kühlung zunehmend wichtiger, sagt Limberg. „Vor allem in der Innenstadt gibt es Eigentümer großer Häuser, die im Sommer Abwärme in die Tiefe bringen wollen, um die Räume zu klimatisieren.“ Solche Anlagen werden aber nur genehmigt, wenn über die Wärmenutzung im Winter im Durchschnitt die Bilanz ausgeglichen ist. „Ein künstliches Aufheizen des Untergrunds wollen wir verhindern.“

Das prominenteste und zugleich tiefste Beispiel für eine Klimatisierung mithilfe tiefer Erdschichten ist das Reichstagsgebäude. Zum einen wird die Abwärme von zwei pflanzenölbetriebenen Blockheizkraftwerken in eine salzwasserführende Schicht in 300 Meter Tiefe gebracht. Dort hält sich die „Wärmeblase“ monatelang und kann bei Bedarf im Winter zusätzlich zum Heizen genutzt werden. Zum anderen gibt es einen Speicher für die „Winterkühle“. Dafür wird in den Frostmonaten Grundwasser aus 50 Metern Tiefe nach oben gebracht, auf rund fünf Grad abgekühlt, und wieder nach unten geschickt. Im Sommer wird das kühle Wasser wieder gefördert, um die Klimaanlage mit Kälte zu versorgen.

7. WILDE VERGANGENHEIT

Während die obersten Schichten in Form von Gletschersand auf eine eher frostige Vergangenheit verweisen, findet man in größerer Tiefe Hinweise auf eine heiße, bewegte Zeit dieser Gegend. Die ist aber mindestens 260 Millionen Jahre her, eine Zeit, in der es noch nicht mal Dinosaurier gab. Es sind Auswürfe von mehreren, heftigen Vulkaneruptionen, die damals in der Rotliegendes genannten Epoche an der Tagesordnung waren. Ganze Wälder wurden von mehrere hundert Grad heißer Asche im Schockverfahren konserviert, wie Funde aus Sachsen zeigen. Auch hier regnete es Asche, glühende Lavafetzen und brennende Steine vom Himmel, wie Geoforscher aus kilometertiefen Bohrungen rekonstruiert haben.

Dass sich in naher Zukunft ein Berliner Ätna aus dem Tiergarten erheben wird, gilt als extrem unwahrscheinlich. Etwas anders verhält es sich mit Erdbeben. Schwere Erschütterungen, wie zuletzt in Italien oder der Türkei, sind aus Norddeutschland in menschlichen Zeiträumen nicht bekannt geworden. Gleichwohl kann es auch jenseits von Plattengrenzen immer wieder vorkommen, dass in scheinbar geologisch toten Gegenden Erdbeben auftreten, weil sich im Lauf der Zeit Spannungen im Untergrund aufbauen, die sich urplötzlich entladen. Allerdings werden die Verwerfungen wesentlich langsamer aufgeladen als zum Beispiel in Japan oder Indonesien, wo es häufig kracht. Nach allem, was man bisher weiß, treten in geologisch ruhigen Gebieten Erdbeben nur alle paar zehntausend oder hunderttausend Jahre auf. Das Risiko, bei einem solchen Ereignis auch noch Schaden zu nehmen, ist geringer als ein Lottogewinn.

8. ENERGIE AUS DER TIEFE

In Spandau wurde vor gut 40 Jahren bis in 4039 Meter Tiefe gebohrt, in der Hoffnung, auf Öl oder Erdgas zu treffen. Ohne Erfolg. Aber man fand Sandsteinschichten, die geeignet erschienen, Gas vorübergehend zu speichern. In Erinnerung an die Zeit der Blockade sollte in knapp einem Kilometer Tiefe ein Gasspeicher eingerichtet werden. Der ging vor 20 Jahren in Betrieb – und ist trotz Wiedervereinigung nicht minder wichtig: Er gleicht Schwankungen bei Preisen und Lieferungen gleichermaßen aus. „Jetzt im Sommer wird Erdgas mithilfe starker Kompressoren eingelagert“, sagt Holger Staisch, Leiter der Anlage. „Das Gas wird in die Poren des Sandsteins gedrückt und verdrängt dabei Wasser, das sich normalerweise in den Schichten befindet, an den Rand.“ Nach oben flüchten könne es nicht, weil sich dort dicke Schichten aus Salz und Ton befinden, die wie eine Barriere wirken. „Wir haben zahlreiche Messgeräte an der Oberfläche und in den Deckschichten, die zeigen uns: Der Speicher hält dicht.“

Im Winter wird das Gas je nach Bedarf entnommen. Dafür stehen insgesamt 13 Rohre zur Verfügung, jedes rund zehn Zentimeter im Durchmesser. Insgesamt dürfen eine Milliarde Kubikmeter Gas unter dem Westen der Stadt gelagert werden. „Aber wir nutzen nur etwa 60 Prozent davon“, sagt Staisch. Für eine größere Menge müssten zusätzliche Bohrungen angelegt und weitere Technik angeschafft werden. Das stehe derzeit nicht auf dem Plan. Schließlich gebe es auch im Umland weitere Speicher, die die Versorgung der Stadt sichern.

Das Gaspolster im Untergrund paust sich übrigens bis an die Erdoberfläche durch. Extrem präzise Messungen zeigen, dass sich der Boden über dem Speicher um wenige Zentimeter hebt und senkt, sagt Staisch. „Allerdings wurden solche Bewegungen auch schon vor der Inbetriebnahme gemessen – vermutlich spielen Schwankungen des Grundwasserspiegels ebenfalls eine Rolle.“ Jedenfalls sei die Hebung bezogen auf die Fläche sehr klein. „Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur wie der S-Bahn sind nicht zu befürchten.“

© Imago

9. MENSCHLICHE SPUREN

Alte Fundamente, gewesene Berliner, Skulpturen – die obersten Bodenschichten sind voller Stadtgeschichte. Verantwortliche von Bauprojekten ärgern sich, weil die Funde Zeit kosten, vielleicht sogar Umplanungen erfordern. Archäologen und Historiker freuen sich. Im Februar 2011 zum Beispiel entdeckten Experten am Petriplatz in Berlin-Mitte einen behauenen Balken, der laut Datierung von 1212 stammt. Nimmt man’s genau, könnte man aus dem 775-jährigen Jubiläum der Stadt in diesen Monaten also gleich den 800. Geburtstag machen. Jedenfalls helfen den Archäologen solche alten Funde, das frühe Leben in der Doppelstadt Berlin-Cölln besser zu rekonstruieren. Soweit bekannt, gab es damals zwei Zentren: den Petriplatz auf der Spreeinsel und den „Markt“ im Nikolaiviertel. Auch die folgenden Jahrhunderte haben ihre Spuren hinterlassen in Form von Fundamenten, Schmuckornamenten, Gebrauchsgegenständen und bestatteten Bewohnern der Stadt.

Doch selbst aus der jüngeren Vergangenheit gibt es überraschende Funde. Wie etwa die elf expressionistischen Skulpturen, die im November 2010 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Es sind Objekte aus der Nazi-Propaganda-Ausstellung „Entartete Kunst“, die Jahrzehnte später im Boden nördlich des Roten Rathauses gefunden wurden. Wie sie dort hinkamen, ist noch nicht völlig geklärt. Allerdings wurden inzwischen weitere sechs geborgen.

Das zeigt: Viele Schätze ruhen noch im Boden der Stadt und warten darauf, entdeckt zu werden.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false