© Panini

Musik im Comic: Der Klang der Bilder

Die Finnen JP Ahonen und KP Alare erzählen in ihrem Comic „Perkeros“ von der Musik und verwandeln Töne in Bilder. Ein Sammelband untersucht, wie das auch anderen Comicautoren gelingt, von Robert Crumb bis Frank Miller.

„Das ganze Universum besteht aus Musik“ - der zurückhaltende Bassist Kervinen zeigt ungeahnte philosophische Tiefen, die die anderen Mitglieder seiner Band zuweilen verwirren oder gar in Angst versetzen. Der Gitarrist und Songschreiber Akseli ist der Motor der Gruppe, die Keyborderin Lilja ist das Organisationstalent, und der Drummer ist nicht nur im sprichwörtlichen Sinn ein Bär. Als der neue Sänger Aydin zu ihnen stößt, nimmt die bislang sehr zögerliche Erfolgsgeschichte der Metal-Band Perkeros endlich Fahrt auf. Die Finnen JP Ahonen und KP Alare erzählen in ihrer jetzt auf Deutsch veröffentlichten Graphic Novel „Perkeros“ von den alltäglichen Herausforderungen, aber auch den sehr ungewöhnlichen Abenteuern einer Metal-Band, die zwischen Selbstzweifeln, Perfektionismus und Lampenfieber kaum aus ihrem Proberaum herausfindet. Die Musik der Band hört der Leser aber nicht einmal im Proberaum. Wie auch, in einem Comic?

Im Grenzbereich zwischen Schrift und Bild

Comic und Ton – das ist ein ganz besonderes Verhältnis. Die rein schriftliche Literatur steht zwar vor einem ähnlichen Problem, Töne und Musik nicht abbilden zu können und mit Umschreibungen arbeiten zu müssen. Wenn Goethe „Über allen Gipfeln ist Ruh“ schreibt, wählt er gezielt das auch lautmalerisch ruhige Wort „Ruh“, arbeitet mit den rhythmischen und klanglichen Qualitäten der Sprache. Einen Rhythmus entfaltet der Comic mit seinen sequenziellen Bildern auch, und man spricht auch von Farbtönen, doch das Fehlen des echten Tons ist hier deutlicher. Wo die schriftliche Literatur generell mit Worten assoziieren muss, kann der Comic das Sichtbare in Bildern konkret zeigen. Nur Klänge kann er eben nicht hörbar werden lassen. Das fällt insbesondere bei dem häufig bemühten Vergleich zum Film auf. Aber ein Comic ist kein Stummfilm. Und er hat auch keine Tonspur. Oder doch?

© Panini

Dem Comic ermöglicht es zunächst gerade seine literarische Nähe mit Schrift Klang anschaulich zu machen – zu imitieren. Die so genannten Soundwords – oder, auf gut Deutsch: Onomatopöien – stehen der schriftlichen Literatur an sich sehr nahe. Ihre visuelle Gestaltung ist jedoch bereits ein typisch visuelles Merkmal des Comics. Der kürzlich von Christian A. Bachmann herausgegebene Reader „Bildlaute & laute Bilder“ konzentriert sich auf die Audio-Visualität der Bilderzählungen und untersucht mit akademischem Duktus vor allem die Sprechblase, die Soundwords und den narrativen Einsatz von Musik in den Comics von Frank Miller, Alan Moore, Chris Ware, Winsor McKay, Carl Barks, Hal Foster und anderen.

Die „Zacks“, „Bumms“ und „Pengs“ in Comics haben im Gegensatz zur rein schriftlichen Literatur eine doppelte Bedeutung: sie assoziieren in ihrer gestalterischen Ausformung visuell den Klang, den sie lautmalerisch beschreiben. Gerade in actionreichen Comics von Frank Miller und anderen erhalten die Soundwords ein Eigenleben, das tief in die Bildwelten eingreift, wie Lukas Wilde in seinem Reader-Beitrag „Die gezeichnete Tonspur“ feststellt. Soundwords besetzen das Zwischenreich der beiden Comicelemente Schrift und Bild. Ein anderes Themenfeld untersucht Lars Banhold, wenn er die Funktion von Musik in Alan Moores Polit-Science Fiction „V wie Vendetta“ untersucht. Hier schreibt sich Musik narrativ in die Geschichte ein. Visuell äußert sich das in Piktogrammen, wenn die Notation durch das Bild gleitet, die Liedtexte sind als Schrift in die Bilder integriert. Auch mit solchen Piktogrammen bewegen wir uns im Bereich zwischen Schrift und Bild.

© Fantagraphics

In „Perkeros“ wird die Palette der darstellerischen Möglichkeiten durchgespielt, fliegen Textzeilen durch die Panels, rieseln bei Kneipenbesuchen Noten über die Bilder – klein und zart bei leiser Musik, groß und fett bei den Konzerten, und bei Dissonanzen werden sie ganz zittrig. Und natürlich arbeiten die Finnen mit Soundwords: beim Schlagzeug macht es „Tum Di Tsik, Bum Päp Päp“, eine gerissene Saite macht kurz und knapp „Pänk“.

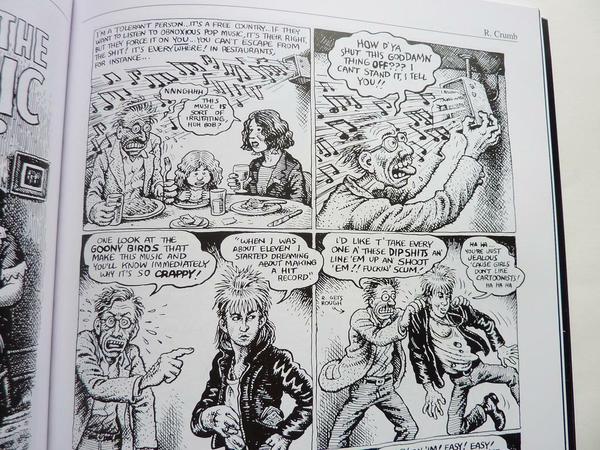

Ein anderer Weg, Musik sichtbar zu machen, verläuft über die Wirkung der Musik. In seiner Geschichte „Wo ist sie hin, all die wunderschöne Musik unserer Großeltern“ von 1985 beschwert sich der wertkonservative Musikfan Robert Crumb über zu laute Musik: Einmal schütten sich die Töne über seinem Kopf aus wie eine eiskalte Dusche, ein anderes Mal kriecht ein Notenband in sein Ohr wie ein Wurm, dann formt sich ein Notenbündel zu einem Arm, an dessen Ende eine Faust Crumb ordentlich aufs Ohr gibt. Die Piktogramme, die die Musik symbolisieren, sind bei Crumb nicht nur visueller Teil des Bildes, sie interagieren auf narrativer Ebene mit den anderen Bildelementen, attackieren den Protagonisten regelrecht.

Ton wird körperlich

Auch in jüngster Zeit findet man viele Beispiele, in denen die „Tonspur“ die gesamte Bildebene durchdringt: Auf beflügelnde Art wirken sich die musikalischen Qualitäten der Geschichte in Johann Sfars Reihe „Klezmer“ auf die Protagonisten und zugleich auf die gesamten Bilder aus. In den bislang vier erschienenen Bänden, die von jüdischen Klezmermusikern im Russland der Zarenzeit erzählen, zerfließen die Bilder regelrecht in einem rauschenden Fest von Farben und Formen. In „Flughunde“, Ulli Lusts Adaption des gleichnamigen Romans von Marcel Beyer aus dem vergangenen Jahr bahnen sich die Soundwords aggressiv zackig ihren Weg durch die Bilder von Parteitagreden und Bombenangriffen, überlagern und zerschneiden sie. Ton wird körperlich und bedrängt die Figuren in den Bildern physisch. Tatsächlich geht es in der Geschichte genau darum: die Wirkung von Ton und Sprache auf den menschlichen Körper und die Psyche.

© Panini

Auch in „Perkeros“ geht es um die Wirkung von Tönen. Die Finnen JP Ahonen und KP Alare loten in ihrer Erzählung die Möglichkeiten des Mediums aus und zeigen die magische Wirkung von Musik auch in den erfreuten und erschrockenen Gesichtern der Figuren, in der Aura der Konzertsäle, die sich energetisch Aufladen und zu explodieren drohen. Die körperliche und psychische Wirkung von Musik ist Thema des Comics, der zum überraschenden Finale hin immer surrealer und auch – so muss das in der skandinavischen Metal-Szene natürlich sein – mysthischer wird.

Ist das ein mediales Mängelwesen: Eine Geschichte über eine Band, deren Musik man nicht hören kann? Anders als in Andrew Robinsons und Kyle Bakers „Der fünfte Beatle“, Anfang des Jahres ebenfalls bei Panini erschienen, wo die zitierten Songtexte ob ihrer Omnipräsenz bei den Lesern gleich den entsprechenden Beatles-Song im Inneren anklingen lassen, kann man die Musik von Perkeros ja nur anhand der beschriebenen Stilmittel, der Ähnlichkeit zu zitierten Bands auf T-Shirts und Postern sowie der Gespräche der Protagonisten über ihre Musik erahnen. Doch das ist keine Schwäche, sondern eine Eigenart des Mediums, das Künstler zu den unterschiedlichsten kreativen Lösungen antreibt, um die Bilder zum klingen zu bringen, so dass am Ende – um es mit den Worten des Bassisten Kervinen zu sagen – der ganze Comic aus Musik besteht.

JP Ahonen und KP Alare: Perkeros, Panini, 196 Seiten, 24,99 Euro

Christian A. Bachmann: Bildlaute & laute Bilder, Ch. A. Bachmann Verlag, 184 Seiten, 25 Euro

Christian Meyer

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false