© Butch Hogan/Warner

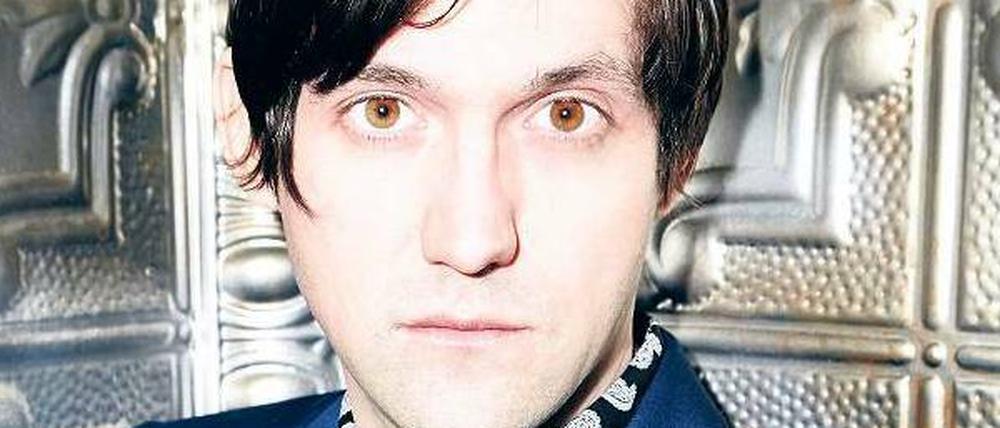

Conor Oberst: Die Sehnsucht nach den Flusstälern

Der amerikanische Songwriter Conor Oberst und sein opulentes Folk-Pop-Album „Upside Down Mountain“.

Es gibt diese Momente, in denen alles passt: Lebensabschnitt, Lebensgefühl, Sound. Als habe ein ferner Künstler eigens für ein einsames Herz in der deutschen Pop-Provinz komponiert. In ganz seltenen Fällen ist dieser Moment, dieses Momentum, nicht nach ein paar Augenblicken, Tagen, Wochen verflogen, es hält sich, es zieht sich. Immer wieder hakt eine neue, bis dahin ungehörte Nuance des Sounds in eine neue, bis dahin ungekannte Nuance des Selbst, des Lebens. Man hört die Platte immer wieder, von vorne bis hinten, ohne Ungeduld, weil alles so gut ist. Es ist dies ein seltenes Glück, das mit zunehmendem Lebensalter immer unwahrscheinlicher wird – und leider auch Grundlage für wiederkehrende Enttäuschungen ist: immer dann, wenn der nämliche Künstler ein neues Album herausbringt.

Aber nun genug indirektes Gerede von einem wunderbaren Zweitsemestersommer mit Bright Eyes’ „I’m Wide Awake, It’s Morning“. Genug von jener Platte der Band um den damals, 2005, gerade einmal 24 Jahre alten Conor Oberst, die ganz schlicht und folkstümlich sein durfte, weil quasi parallel mit „Digital Ash in a Digital Urn“ ein unhandlich-elektronisches Schwester-Werk erschien. Es soll ja um „Upside Down Mountain“ gehen, Obersts jüngstes Werk, dem die „Spex“ bereits attestierte, „wunderschön“ zu sein.

Wer würde da widersprechen wollen? Natürlich der, dessen Idealvorstellung eines großen Folkpop-Albums immer noch von „I’m Wide Awake, It’s Morning“ bestimmt ist – und der deshalb auch bei „Upside Down Mountain“ nicht finden kann, hier habe Oberst, die zuvor oft lose durch seine Alben gezogenen Fäden von Country und Elektropop, von minimalistischem Songwriting und geschluchztem Emo-Bombast in einem Werk gebündelt und dabei der Poesie noch den postpubertären Filz ausgekämmt.

Das liegt zum einen an der Erwartungshaltung – in Nashville war produziert, von einem Country-Album gemunkelt worden. Und dann geht es auch noch genau so los, wie es idealerweise losgeht: ohne die strukturlosen Klanggebirge zu Beginn der letzten Bright-Eyes-Platten, ganz klar und einfach, ein paar schnelle Akustikgitarrenakkorde, ein trocken hüpfender Bass, dann Gesang: „Polished my shoes, I bought a brandnew hat, moved to a town that time forgot …“ So kann es weitergehen, so kann es mehr werden, und da sind auch schon die terzensingenden Engelsstimmen, die sich Oberst irgendwann mal bei Leonard Cohen abgehört haben muss und die auf diesem Album von den Schwedinnen First Aid Kit kommen, und dann gesellen sich noch ein paar gezupfte lagenversetzte Gitarren dazu und ein bisschen Hall und dann … ist das schon hier im ersten Song „Time Forgot“ – viel zu viel.

Conor Oberst orientiert sich wieder stärker am klassischen Song

Und doch auch noch nicht genug: um zu kaschieren, was es eher noch hervorhebt. Nämlich dass die musikalischen Ideen für Oberst-Kenner so neu nicht sind. Die beständige Pendelbewegung zwischen klassisch-countrymäßigen Liedanfängen („Hundreds of Ways“) und lässig vor sich hinpoppenden Mid-Tempo-Nummern („Enola Gay“) mit ein bisschen Langsamer-Walzer-Einsamkeit („Lonely At The Top“) lässt auf seltsame Weise die Spitzen vermissen. Damit sind nun nicht Obersts diesmal dankenswerterweise ausbleibenden Schrei- und Schluchzanfälle gemeint, sondern jene musikalische Idee, für die zum Beispiel das Bläserbrett im Refrain von „Governor’s Ball“ eine kluge Facette ist, aber nichts, was es braucht, um den Song vor melodischer Redundanz und Bedeutungslosigkeit zu bewahren. Grob gesagt: An einem Lagerfeuer hätte wohl kaum eins dieser 13 Lieder eine Chance, es sei denn, der dortige Interpret hätte noch einen kleinen Backgroundchor dabei, der dann, wenn sonst alles verplätschert, noch ein paar Akzente setzen, Steigerungen bringen kann.

Natürlich ist ein Lagerfeuer am Ende kein probater Prüfstein für ein Popalbum, das sehr dezidiert opulent produziert und eben höchstens in dem Sinn eine Back-to-the-roots-Sache ist, dass der Interpret sich, stärker als bei mancher vorangegangenen Platte, an klassischen Songstrukturen und musikalischen Genres orientiert. Mit denen vermag er so brillant zu puzzeln, dass man eben – der klaren Neigung zu Slide- und Pedal-Steel-Gitarre zum Trotz – nicht etwa sagen kann: Dies ist jetzt Countrymusik! Es ist auch kein Stadionrock, kein Folk und trotz allerlei digitaler Soundspielereien natürlich keine elektronische Musik. Es ist ordentlicher Pop mit Texten, die gewohnt unpeinlich zwischen Erratischem und Erzählerischem schwanken, ohne dass sie sich, von der fast humorvollen Kindesansprache „You Are Your Mother’s Child“ mal abgesehen, zum näheren Hinhören aufdrängen.

Und damit zurück zum Anfang dieses Textes, zur dort angedeuteten Subjektivität des gefallenen Fans. Denn vielleicht ist das auch alles falsch: Vielleicht ist „Upside Down Mountain“ nicht viel gewollter, viel weniger inniglich und viel angestrengter als „I’m Wide Awake, It’s Morning“. Vielleicht überspannt es die Genres und Stilfiguren mit ebenso genialen Melodien und großartigen Texten. Vielleicht gibt es auch hier ein „At The Bottom Everything“, einen „Landlocked Blues“, einen „First Day Of My Life“. Vielleicht muss man, um sie zu erkennen, nur wieder 20 sein und beim Hören statt durch das nervige Neukölln mit dem Rad durch südniedersächsische Flusstäler fahren. Und natürlich: noch nie zuvor Bright Eyes oder Conor Oberst gehört haben.

„Upside Down Mountain“ erscheint bei Nonesuch (Warner)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false