© AFP

Daniel Barenboim: Götterfunken fliegen. Und verglühen

Sternstunde mit Staubsekunden: Patrice Chéreau und Daniel Barenboim vollenden an der Mailänder Scala ihr Traumprojekt "Tristan und Isolde“.

Zwei Schlucke nur. Erst er, dann sie. Sie voller Gier und Verachtung, er unwirsch, ruppig, lass uns das alberne Sühnespiel beenden und trinken und nicht mehr vom Gewesenen reden. Nicht von Tantris alias Tristan, der Isoldes Verlobten Morold tötete und, selbst verwundet, von ihr wieder geheilt wurde. Nicht von Tristan, dem Brautwerber, der Isolde nun König Marke zuführt und ihre Liebe nicht spürt.

Zwei Schlucke also, dann setzen sie sich. Warten. Starren vor sich hin. Welten dröhnen. Welche Inkubationszeit haben Zaubertränke, fragt man sich, wie lange dauert es, bis die giftigen Substanzen das Nervensystem erreichen? Eine Ewigkeit. „Todestrotz“ notiert Richard Wagner in seiner Regieanweisung und „Liebesglut“, und die Musik gehorcht und hält doch überlange den Atem an, bis die Säfte schießen und nichts bleibt, wie es war. Zwei Blicke, schon sinkt Tristan in einer unerhörten Gebärde aus Unterwerfung und Hingabe Isolde zu Füßen. Der Herrin und hohen Frau. Halb kniet er dabei, halb liegt er, und die Hand, die er ihr entgegenstreckt, bittet und begehrt. Mit Seele streicht sie ihm über das Haupt. „Tristan!“, „Isolde!“ – Brangäne sei Dank, die listig den Todes- mit dem Liebestrank vertauschte.

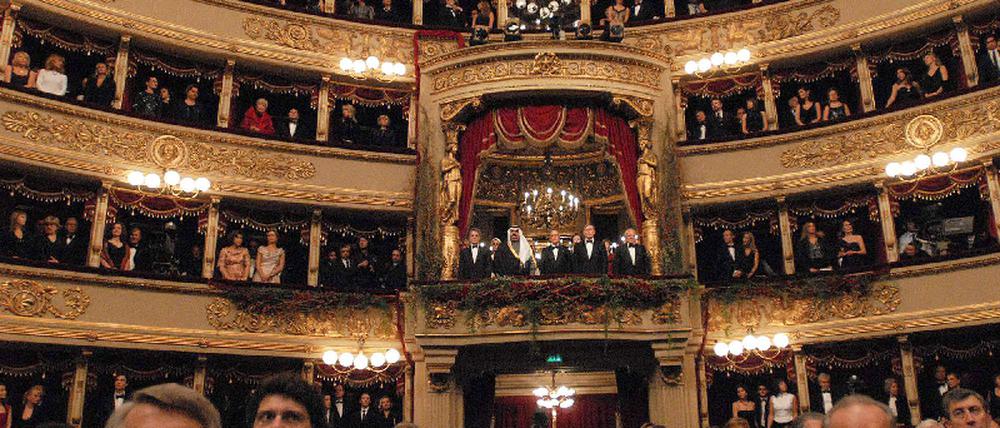

Mehr braucht Wagners Musiktheater nicht. Ein grandioser Moment an diesem ausführlichen Mailänder Eröffnungsabend. Und wenn die beiden Liebestrunkenen sich zum Finale jenes ersten Aktes unter den Augen der „Gesellschaft“ verknäulen und nur notdürftig voneinander zu trennen sind, gerade eben rechtzeitig, bevor Marke, der Bräutigam, die Szene betritt, dann fürchtet man sich fast vor dem, was noch kommt. Vor eben solcher Intensität auf der Opernbühne. Vor der Geschichte einer Zwangsehe, und wie man diese so erzählen kann, dass kein Zeigefinger sich reckt und die Frau am Ende obsiegt, auf ihre Weise. Und ein bisschen ängstigt man sich auch davor, dass Wagners „Tristan“ nicht mehr nur Nacht- und Kammerspiel sein soll und intime „Liebeshandlung“, sondern ein Drama mitten aus der Musik heraus, mitten ins (eigene) Leben hinein.

Seit nunmehr 26 Jahren führen der Regisseur Patrice Chéreau und der Dirigent Daniel Barenboim Gespräche über „Tristan und Isolde“, und es mutet fast grotesk an, dass die Früchte jenes gemeinsamen Schürfens und Verwerfens nun ausgerechnet einem so oberflächenreizanfällig orientierten Haus wie der Scala zugutekommen sollen. Der Ernst der Aufführung jedenfalls steht schmerzlich quer zum traditionellen Society-Auftrieb des Abends – wie auch zur Politik des Intendanten Stéphane Lissner, der gern durch das hohe Haus schleust, was das europäische Koproduktionswesen abwirft, und seinen Marktwert mit der Live-Übertragung des „Tristan“ auf Arte gewiss erklecklich steigern konnte.

Die Innigkeit, mit der Chéreau und Barenboim einander schöpferisch zugetan sind, schert sich daran nicht. Sie macht – und das ist so großartig wie selten –, dass Musik und Szene regelrecht hungrig aufeinander sind. Hatten Barenboims „Tristan“-Dirigate in der Vergangenheit mal mehr zum Üppigen, gar Dicklichen tendiert (bei Harry Kupfer oder zuletzt bei Stefan Bachmann an der Lindenoper), mal mehr zum Abstrakt-Folienhaften (bei Heiner Müller in Bayreuth), so findet er in Mailand einen gleichsam konkreten, wortwörtlichen und sehr plastischen Zugang zu der Partitur. Ein Wagnerklang aus Fleisch und Blut, unerhört organisch und fließend in seinen Konturen, sehr räumlich gedacht überdies – ohne je nur den ohrenfälligen Vordergrund zu bedienen! – und in unzähligen Details bis auf den keineswegs immer gemütlichen Grund durchgehört. Diese Musik spricht (gewiss manchmal in ihrer Begeisterung zu laut), und sie tut es, als füllte ein leibhaftiges Lebewesen den Orchestergraben: mit seinem Atem, seinem Puls, mit seinem Mit-Leiden. Dass all dies niemals angestrengt wirkt oder gar ideologisch-messianisch, ist vielleicht Barenboims größtes Verdienst.

Da laufen schon im Vorspiel die Farben wie auf einer Leinwand ineinander, sprießen Harmonien wie Schachtelhalme hervor, wird unter den Bläsersolisten eifrig Konversation getrieben. Und der Akkord der Akkorde, eben jene programmatische „Emanzipation der Dissonanz“, mit der die klassische Musik gemeinhin ihren Eintritt in die Moderne feiert, er beschwört kein Weh und keinen Verlust der Unschuld, sondern labt sich ebenso selbstbewusst wie demütig an sich selbst. Und fällt weich, wie in ein himmlisches Federpfühl, löst sich mit der allerschönsten Natürlichkeit wieder auf, als habe die Welt ihren Frieden mit ihm gemacht. Und genau so ist es ja auch, längst hat das Atonale als Lebensgefühl, als Wahrheit Einzug gehalten. Das Orchester der Mailänder Scala (das den „Tristan“ zuletzt 1987 unter Carlos Kleiber gespielt hat!) präsentiert sich in einem hervorragenden Zustand und besitzt jede Konzentration und Kondition für diesen doch ungewöhnlich unitalienischen Marathon.

Gerne möchte man über Patrice Chéreau jenseits seiner exorbitanten Musikalität das Gleiche sagen. Allein, die Inszenierung hat auch längliche Strecken, in denen das Geschehen gleichsam gefriert, erstarrt, ohne dass sich daraus eine sonderliche Spannung oder ein Sinn ableiten ließe. Die Verlorenheit des Menschen an sich, nun ja, sein Unbehaustsein in der Welt, wann wäre das je nicht legitim und Thema. Zu jenen Strecken indes gehört leider auch die Liebesnacht im zweiten Akt, die außer einer gesteigerten Berührungsscheu der Liebenden, noblen Choreografien und einer seltsam selbstvergessenen Brangäne (freundlich: Michelle Deyoung) wenig Erhellendes bietet. Daran ändern auch Gerd Grochowskis dramatisch leicht überforderter, aber herrlich timbrierter Kurwenal und Matti Salminens verlässlich röhrender Marke nichts. Und fast der gesamte dritte Akt vor Isoldes Auftritt zählt in diese Kategorie des gelähmt-lähmenden szenischen Desinteresses – wenngleich der tödlich verwundete Tristan sich hier höchst anschaulich eine Betontreppe emporquält. Ian Storey seinerseits schlägt sich besser als zunächst vermutet und hält wacker durch, wenngleich die Partie ihn Mühe kostet und seinem Tenor jeglicher heldisch-virile Schmelz abgeht.

Götterfunken fliegen und verglühen, das Leben besteht nun einmal nur aus Augenblicken, alles andere wäre so zerstörerisch wie vermessen – ist es das, was Chéreau sagen will? Richard Peduzzis Räume zumindest fordern kaum Spezifischeres heraus: ein maroder Frachter, der eine mittelalterliche Mauer durchbricht für den ersten Aufzug, ein paar hereingleitende (!) Pinien für den zweiten, das Negativ des ersten Bildes schließlich für den Schlussakt – alles in typisch südlichem Grau-Blau-Düster gehalten und halb realistisch, halb traumatisch. Wie eine Mischung aus Edith Clever und Joan Sutherland, wie Lucia di Lammermoors späte Schwester bewegt sich Waltraud Meier durch dieses Ambiente und macht es mitsamt aller anderen leisen Ungenügsamkeiten vergessen. Sie amalgamiert Musik und Szene, lässt das eine im anderen sich erfüllen.

Die Isolde ist ihre Lebenspartie, und wer wohl dachte, sie wäre den Anforderungen nicht mehr gewachsen, durfte sich schamrot belehren lassen. Die triumphalen Spitzentöne früherer Jahre mögen Meier in der Tat nicht mehr zur Verfügung stehen, da wird eher gerufen, und auch die Intonation schwankt hie und da. Mit welcher Lust sie jedoch den Wahn dieser Figur, ihre Rachsucht, das überlebensgroße Liebeswollen bis in kleinste Nuancen ausleuchtet, mit glockig vibrierendem, wissendem, trächtigem Sopran – das ist enorm berührend und im Verein mit Daniel Barenboim schwer erotisch. Auch diese beiden kennen sich ja gut.

Am Ende, zum Liebestod, reißt Tristan sich den blutigen Verband vom Leib und fällt ihr noch einmal, ein letztes Mal zu Füßen. Wie ein vom Kreuze gestiegener weiblicher Christus trägt auch Isolde plötzlich Blut an den Händen, im Gesicht, wankt nach hinten, dem Offenen entgegen, hebt die Arme, lächelt, stürzt, „in des Welt-Atems wehendem All“. Und Herzstillstand. Und Jubel. Toll.

Christine Lemke-Matwey

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false