Erinnerungen an David Bowie: Einer für alle

David Bowie war Weltraumpilot, Expressionist, Stilikone – und schuf den Soundtrack einer Generation: Am Sonntag ist er gestorben. Erinnerungen an einen großen Künstler.

Space Oddity (1969)

Bowies Karriereanfänge waren bescheiden: Mit Brian-Jones-Topfschnitt sah er 1967 genauso brav aus, wie seine Songs klangen. Nur zwei Jahre später betritt ein künftiger Superstar selbstbewusst die Bühne. „Space Oddity“, veröffentlicht zehn Tage vor den ersten Schritten eines Menschen auf dem Mond, ist nicht nur eine der bestgetimten Singles aller Zeiten.

© Mauritius

Mit der melancholischen Erzählung über den Weltraumpiloten Major Tom, der in die Tiefen des Alls davondriftet („Here am I floating / Round my tin can / Far above the Moon / Planet Earth is blue / And there’s nothing I can do“), formuliert der 23-jährige Bowie eine perfekte Metapher jenes existenziellen Verlorenheitsgefühls, das ihn zeitlebens beschäftigen wird. Ich war ein Teenager, verloren in den Weiten der südniedersächsischen Provinz, als ich das Lied auf einem vom großen Bruder geerbten Bowie-Billigsampler immer wieder gehört habe. Ich verstand nicht jedes Wort, aber jedes Gefühl.

Und zum ersten, aber beileibe nicht letzten Mal schreibt Bowie eine Melodie, die man nie wieder vergisst. Eine, die auch dann noch toll klingt, wenn ein echter Astronaut sie zur gezupften Gitarre anstimmt, wie 2013 der Kanadier Chris Hadfield in der Raumstation ISS. Jörg Wunder

Rebel Rebel (1974)

Kein anderer Rockstar hat sich über den Rockstarmachismo ähnlich genüsslich lustig gemacht wie Bowie. Die breitbeinigen Posen der Testosteron-Rebellen, ihre lederhosige Verschwitztheit, er imitierte sie perfekt. Der Großmeister der Mimikry entkam dem Männerbündischen, indem er sexuell ambivalente Kunstfiguren wie Ziggy Stardust oder den Thin White Duke erfand. Ende der achtziger Jahre, als ich spätpubertär noch auf der Suche nach der eigenen Männlichkeit war, fand ich das zu arty. Ich stand auf die Krachmusik von Dinosaur Jr., Mudhoney oder den Stooges. In Göttingen, wo ich damals studierte, lief im Club Tangente regelmäßig „Rebel Rebel“, ein Glamrockknaller, von dem ich gar nicht glauben konnte, dass er von dem spillerigen, bleichen Bowie stammte. Die Tangente, ein schwarzes Loch mit getreppten Rängen, von denen aus man auf die von einer Lichtorgel geflutete Tanzfläche schaute, sah aus wie ein Raumschiff aus den Siebzigern.

Auch die Besucher – Blumenkinder, Kiffer, Grufties – schienen sich wenig verändert zu haben. Hier begann ich, Bowie zu lieben. Wegen der schneidigen Zahnarztbohrergitarre, die der Sänger selber spielt, nachdem er sich von seinem Leadgitarristen Mick Ronson getrennt hatte.Wegen des herrlich stumpfen Rhythmus und natürlich wegen des Textes. Allerdings hielt ich die Zeile „Doo doo doo doo-doo doo doo-doo“ für den Hauptbestandteil und verstand sonst nur noch den Reim „Hey babe, your hair’s alright / Hey babe, let’s go out tonight“ . In Wirklichkeit geht es auch in Zeilen wie „You got your mother in a whirl / She’s not sure if you’re a boy or a girl“ um Bowies Lebensthema, die Uneindeutigkeit. Christian SchröderDer Mann, der vom Himmel fiel (1976)

Ein Flüchtling aus dem Weltall, der erste Klimaflüchtling des 20. Jahrhunderts, so kam er im Kino an, im psychedelischen Science-Fiction-Trip „Der Mann, der vom Himmel fiel“. Irgendwann in den Achtzigern sah ich Nicolas Roegs abgefahrene Bilder, in irgendeinem Kreuzberger Hinterhofkino. Es war Winter, das Publikum fror, und doch wurde einem ganz anders, ganz heiß. Bowies Augen, wie er mit Pinzetten daran herum operiert, eine Pupille größer als die andere, oder sie zu schmalen grünen Schlitzen verengt: Glamour-Augen sind das, Sphinx-Augen, Hypnose-Augen, gruselig schön. Das Kino als Spiegelkabinett und mittendrin diese Augen, der Blick zur Vexierstimme von Bowie, zu seinem Mann-Frau-Sein. Die eigene Haut, die eigenen Organe – der Außerirdische legt sich eigens Brustwarzen zu –, sie sind nur Verkleidung, ein Spielzeug für Großstadt-Aliens. Die Fantasmen, die man selber so hat, kamen einem da plötzlich armselig vor. Dazu der Sex, die spaceigen Dekors, die herzlose kapitalistische Welt, in der der kühle Bowie als das letzte menschliche Wesen erschien. Christiane Peitz

Let's dance (1983)

Was hat ihn bloß so ruiniert? Eigentlich nichts natürlich, aber von einer ästhetischen und subkulturellen Warte aus gesehen war das sicher dieser Song, „Let’s Dance“, der wiederum in Sachen Kommerz und Ruhm einer seiner bedeutendsten war. Erschienen auf dem gleichnamigen Album (mit anderen Hits wie „China Girl“), hat „Let’s Dance“ die achtziger Jahre entscheidend mitgeprägt. Das Stück lief in allen Clubs, die damals noch Discos hießen, immer nach New Orders „Blue Monday“ und vor Whams „Wake Me Up Before You Go-Go“ und „Hey Little Girl“ von Icehouse. Ja, Bowie war der Prototyp des New-Wave-Stars, mit perfekt nach hinten gegelter blonder Sturmfrisur und lavendelfarbenen oder lindgrünen Sakkos.

© dpa

Das Stück läuft auch heute auf allen 80erJahre-Parties, auf dass die Generation der Post-Babyboomer ihre Teenage-Zeit von damals wiederfinde und im Alter runzelig den Blues tanze. Ein einfacher Dance-Groove, den ihm Nile Rodgers von Chic bastelte, visionäre Zeilen wie „Put on your red shoes and dance the blues /Let’s dance / To the song they’re playin’ on the radio“, schließlich als Outro eine gniedelnde Blues-Gitarre, die von Stevie Ray Vaughan stammte – so schrieb Bowie Pop-Geschichte. Im übrigen durchaus ohne Masterplan, bezeichnete er die Jahre danach doch als seine „Phil-Collins-Phase“. Ach, aber hatte er nicht zwei Jahre zuvor schon mit Freddie Mercury „Under Pressure“ geträllert? Gerrit Bartels

Black Tie White Noise (1993)

Da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-dum. Schon dieses Bass-Intro, und später das Saxofon-Solo. Es mag für Bowie-Fans älteren Schlages schwer gewesen sein, als „Black Tie White Noise“ 1993 herauskam. Ich war damals frisch verliebt, das Album eine Art Erweckungserlebnis. Nicht nur wegen des heiteren Grundtons im Auftaktsong „The Wedding“.

David Bowie war seit 1992 in zweiter Ehe mit dem Model Iman Abdulmajid verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter wurde 2000 geboren. Die Platte zeichnet sich durch stilistische Vielfältigkeit aus wie wenige sonst, produziert mit Nile Rodgers, dem Produzenten von „Let’s Dance“. Bowie hielt es für eins seiner besten Alben, das Ende seiner Kreativitätsblockade seit Mitte der Achtziger. Was will man mehr? Radiokompatibler Pop, Soul, Tanzbares, Dancefloor-Beats. „Night Flights“, „Miracle Goodnight“, „Jump, They Say“ , schwebende, schwärmende Songs. Ich behaupte: Nie war Bowie glücklicher. Markus Ehrenberg Der Künstler Bowie

Als Maler hat Bowie immer dilettiert, das aber gekonnt. Der Auktionshandel reißt sich um seine Werke, angefangen mit Kostümentwürfen für seine erste Band, The Konrads. Für sich entdeckt hat Bowie die Malerei in Berlin, inspiriert von den Expressionisten. Der deutsche Expressionismus soll überhaupt ein Grund gewesen sein, warum er sich in den Siebzigern für Berlin als Fluchtort entschied. Die Filme „Metropolis“ und „Das Cabinet des Dr. Caligari“ kannte er bereits, hier konnte er nun die Malerei der Zeit studieren. Mit dem Fahrrad fuhr der Musiker von Schöneberg nach Dahlem ins Brücke-Museum, bald schon begann er, wie die Expressionisten zu malen. So geht das Plattencover von „Heroes“ mit einem Foto von Bowie in manirierter Pose auf einen Farbholzschnitt Erich Heckels von 1919 zurück. Es zeigt den gleichen schmalen Kopf, die hohe Stirn und langen Finger. Danach besinnt er sich erst wieder in den neunziger Jahren auf seine Staffelei, schafft zahlreiche Porträts im Rahmen der Serie „DHeads“. Skulptur und Fotografie kommen hinzu, und er kollaboriert mit anderen Malern, etwa Damien Hirst. Danach verliert sich erneut die künstlerische Spur. Doch beginnt Bowie im Jahr 2000 mit einer Website als Vermittlungsforum, sich für jüngere Künstler zu engagieren. Nicola Kuhn

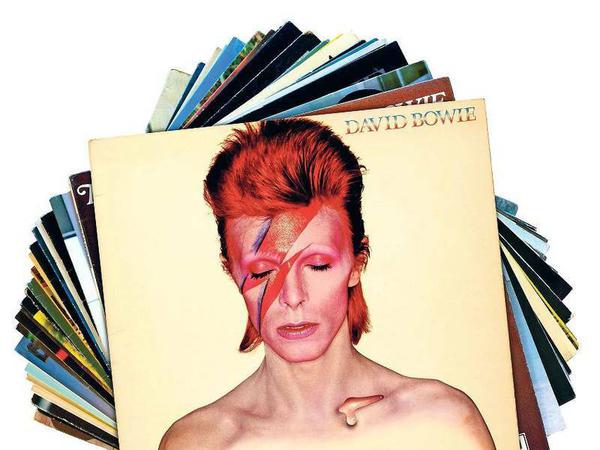

Der Modestar

Das konnte nur David Bowie – in jedem seiner Kostüme irgendwie ernsthaft aussehen. Auch in dem aus schwarzem PVC, durchzogen von weißen Paspeln, in dem jeder andere ausgesehen hätte wie ein Flughörnchen im Weltall mit halbkreisförmigen, weit ausgestellten Beinen. Das Kostüm, das der japanische Designer Kansai Yamamoto für die AladdinSane-Tour 1973 entwarf, zeigt: Bowie konnte alles sein, androgyn im schulterfreien Strickbody, geschmeidig im Kimono, verwirrend im glitzernden Harlekinkostüm oder auch eine abstrakte Projektionsfläche.

So, wie er Kleidung trug, war das mehr als Kostümierung - anders als zum Beispiel Elton John, der mit seinen riesigen bunten Brillen und schreiend bunten Einteilern wie eine Witzfigur über die Bühne stakste. David Bowie hat die Mode mit seinen Kostümen stark beeinflusst. So sehr, dass die Vogue Jahrzehnte später das britische Topmodel Kate Moss sogar zweimal als David-Bowie-Lookalike auf ihrem Cover abbildete, einmal mit dem berühmten Blitz im Gesicht und einmal in eben jenem Kostüm von Kansai Yamamoto. Grit Thönnissen

Heathen (2002)

Erleichterung. Freude. Er kann es doch noch! Das waren die Gefühle, die David Bowie im Sommer des Jahres 2002 mit dem Album „Heathen“ bei mir auslöste. Tolle Songs, fein arrangiert, gut gesungen. Allein wie er in „Slip Away“ die Zeile „Sailing over Coney Island“ schmachtet, in „Everyone Says Hi“ eine poppige Melancholie erzeugt und in „Afraid“ zu einer nervös treibenden E-Gitarre seine Selbstzweifel beschwört – das alles traf sofort ins Herz. Der ganze Quatsch, den er in den Jahren zuvor mit seiner Tin-Machine-Band oder erratischen Werken wie „1. Outside“ veranstaltet hatte, war vergeben und vergessen. Auf „Heathen“ zeigte der mit seinem Produzenten Tony Visconti wiedervereinigte David Bowie nochmal seine Pop-Meisterschaft. Dass ihm das danach auf Albumlänge nie mehr in ähnlich zwingender Weise gelungen ist, fand ich zwar enttäuschend. Angesichts der Größe und Vielfalt von Bowies Werk fällt es aber überhaupt nicht ins Gewicht. Im Moment überstrahlt seine letzte Single „Lazarus“ ohnehin alles. Das Saxofon zum Mitweinen, tröstlich die letzten Zeilen: „Oh, I‘ll be free/ Just like that bluebird/Oh, I‘ll be free/Ain‘t that just like me?“ Ja, das klingt ganz nach ihm. Hope you are free like a blue bird now. Nadine Lange

Heroes

Mit Bowie hat jeder seine eigene Geschichte. Sie hängt ab von der Anzahl der Jahre, die man mit ihm geteilt hat, von der Empfänglichkeit für bestimmte Zeilen und Melodien – und jener Verbindung von musikalischen Momenten und außermusikalischer Erfahrung, die man am Ende als persönliche Erinnerung betrachtet. Sie gehört einem nicht ganz allein, aber im Unterschied zur kollektiven Erinnerung kann man sich zumindest einbilden, ihr freiwillig Einlass verschafft zu haben. Daneben gibt es einen unentrinnbaren Bodensatz von Songs, der sich ohne Ansehen von Person, Alter und Geschmack ablagert. Er bildet sich in der Dauerbeschallungsglocke zwischen Friseur, Schuhgeschäft und Supermarkt, die auch Jahrzehnte nach den Chartserfolgen noch stabil ist. Die Dire Straits spielen dort noch immer „Sultans of Swing“, die Eurythmics versprechen „Sweet Dreams“, Soft Cell beklagen „Tainted Love“, Phil Collins trommelt sich durch „In The Air Tonight“ und Gerry Rafferty träumt sich aus der „Baker Street“. Auch Bowie ist vertreten. „Let’s Dance“ wird es noch auf Jahre hinaus heißen, die „Space Oddity“ wird sich in den Airplay-Himmel schrauben, Könige und Königinnen werden „Heroes“ als Hymne wählen, „just for one day“, und mit etwas Glück kehren „Rebel Rebel“ und „China Girl“ zurück. Und anders als bei anderen Glockenstars wird kein Mensch von akustischer Folter sprechen. Das muss man als Künstler erst mal hinkriegen. Gregor Dotzauer

Einen Nachruf auf David Bowie finden Sie hier. Lesen Sie hier außerdem, wie Berlin David Bowie - und seinen Gastgeber Edgar Froese gedenkt.

© Victoria & Albert Museum

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false