© promo

Im Kino: "Familie haben": Keim & Zelle

Die Doku „Familie haben“ erkundet schonungslos, wie charakterliche Prägungen von Generation zu Generation vererbt werden.

Prägen die Beziehungsprobleme unserer Eltern und Großeltern auch uns Kinder? Vererben sich die Verwerfungen innerhalb einer Familie von Generation zu Generation weiter? Darauf sucht der Berliner Regisseur Jonas Rothlaender in seinem ersten Kinodokumentarfilm eine sehr persönliche Antwort. In 137 Minuten ergründet er die Bande seiner eigenen Familie mit all ihren Untiefen und Abgründen – vor allem das problematische Verhältnis zur Mutter.

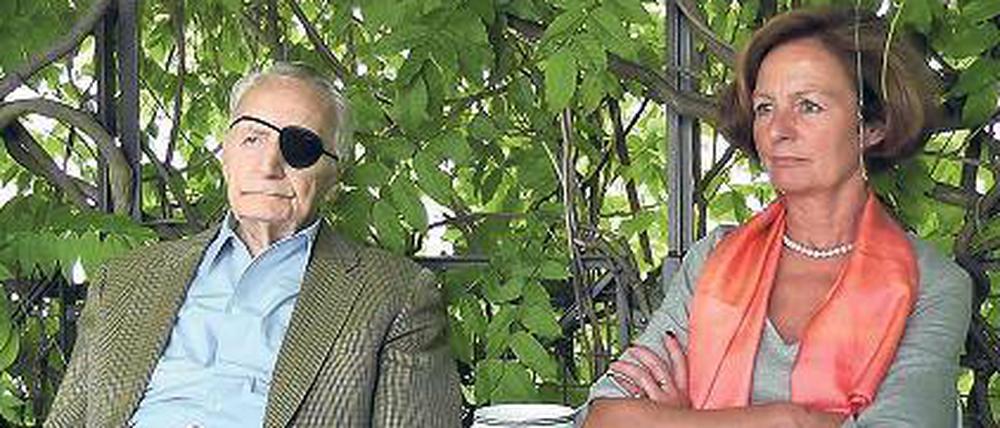

Mutig, ja schonungslos geht Rothlaender vor. Scharf der Blick bereits auf den Großvater Günther, einen Ex-Industriellen und Spekulanten, der das Vermögen seiner Frau an der Börse verzockte und damit Unheil über seine gesamte Familie brachte. Unangemeldet konfrontiert Rothlaender ihn mit den massiven Vorwürfen im karg eingerichteten Zimmer eines Zürcher Altenheims. Mit einer einfachen Handkamera hält er unerbittlich dessen Gleichgültigkeit fest, die nur durch die besessene Fixierung aufs Geld durchbrochen wird.

Die Begegnung im Sommer 2011 bildet den Auftakt zu zahlreichen Interviews mit Verwandten – Reisen, die den Regisseur nach Ostwestfalen, Lübeck und sogar nach Helsinki führen. Stets sind die Gesprächspartner dem Zuschauer frontal ausgesetzt, in nüchternen und auch mal sehr persönlich gestalteten Umgebungen. Die Mutter avanciert dabei zum Bindeglied zwischen den Generationen. Nahezu brutal dokumentiert Rothlaender die Herzlosigkeit der Großeltern und das lebenslange Streben seiner Mutter nach Anerkennung und macht auch vor intimsten Momenten etwa am Sterbebett Günthers nicht Halt.

Zur soziologischen Studie darüber, wie charakterliche Prägungen in der Keimzelle Familie vererbt werden, reicht „Familie haben“ zwar nicht hin, aber als nichts beschönigende Spurensuche überzeugt der Film. Undeutlicher – und dies wohl ebenso gewollt – wird die Recherche erst dort, wo es gegolten hätte, die Folgen des mütterlichen Egozentrismus auf die nächste Generation zu analysieren; so endet der Film unmittelbar vor dem klärenden Gespräch mit der Mutter.

Was bleibt für den Zuschauer? Immerhin die Mahnung, die eigenen familiären Dissonanzen zu überwinden, so gut und so rechtzeitig es denn geht.

In den Kinos Brotfabrik und fsk am Oranienplatz

Johannes Metternich

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false