© dpa

Literatur: Murmel im Magen

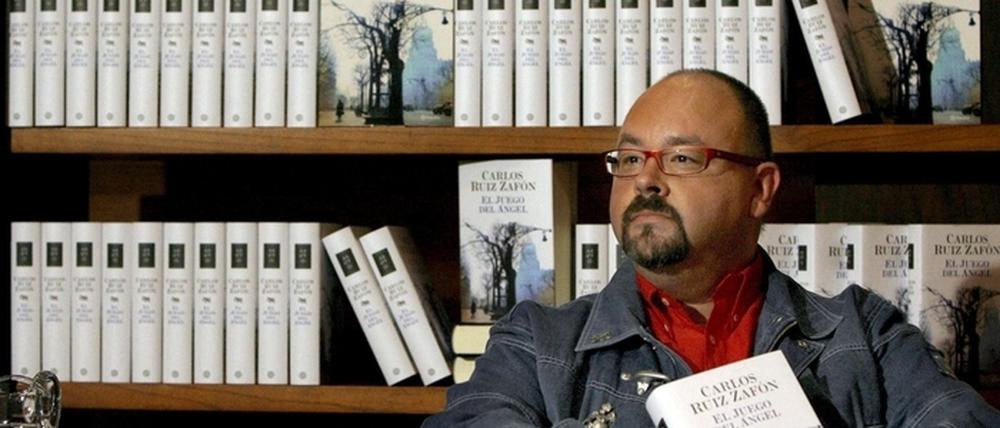

Große Erwartungen: „Das Spiel des Engels“, der neue Roman des katalanischen Erfolgsschriftstellers Carlos Ruiz Zafón.

Zumindest die Veröffentlichung dieses Romans ist ein Ereignis. Carlos Ruiz Zafóns neuer Verlag, der S. Fischer-Verlag, der sich im Frühjahr für über drei Millionen Euro die Rechte an der deutschsprachigen Ausgabe von „Das Spiel des Engels“ gesichert hatte, versandte im September 350 nummerierte Rezensionsexemplare, die der katalanische Bestsellerautor höchstselbst auf dem Cover mit einem goldenen Stift signiert hat. Der „Spiegel“ übte sich schon eine Woche vor Veröffentlichung mit einem Besuch bei Zafón in Barcelona in Ereignisberichterstattung. Gleich 300 000 Exemplare liegen ab heute in den Buchhandlungen und machen aus dem Roman in jedem Fall einen veritablen Bestseller. Und die Buchpremiere mit Zafón am 26. November im Babylon-Kino in Berlin-Mitte soll für satte 15 Euro Eintritt ebenfalls eine große, effektenreiche Show werden.

Dieser ganze Zauber hat seinen Grund in dem immensen Erfolg von Zafóns Vorgängerroman „Der Schatten des Windes“. Für die Geschichte des jungen Daniel Sempere, der sich im Barcelona der späten dreißiger und der vierziger Jahre auf die Suche nach einem mitsamt seinen aus allen Bibliotheken verschwundenen Büchern komplett verschollenen Autor namens Julián Carax macht, begeisterten sich seit Erscheinen des Romans 2003 hierzulande fast zwei Millionen Menschen, weltweit gar zehn Millionen. Das mochte an seiner spannungsvollen Verrätseltheit liegen, an seinem schön düster in Szene gesetzten Schauplatz, der Stadt Barcelona, an seinen Referenzen an die Schauerromane und mystery thriller des 19. Jahrhunderts von Wilkie Collins oder Eugen Sue – das lag nicht nicht zuletzt aber auch an seiner zuweilen aufblitzenden poetischen Qualität.

Mit „Das Spiel des Engels“ bleibt Zafón sich zunächst klugerweise treu, er liefert zudem die Vorgeschichte zu „Der Schatten des Windes“, da das Leben von Daniel Semperes Eltern einigen Erzählraum einnimmt. Wieder ist Barcelona Schauplatz, nur erstreckt sich die Handlung von 1917 bis zum Ende der zwanziger Jahre, und wieder ist die Stadt zumeist düster, wolkenverhangen, regnerisch. Wieder ist ein junger, bald auch elternloser Mann die Hauptfigur, der Schriftsteller David Martin. Wieder spielt der „Friedhof der vergessenen Bücher“ eine Rolle, wieder geht es um Bücher, um das Lesen, Zerstören und Schreiben von Büchern. Und wieder gibt es eine faustische Figur, der mit dem Helden ein Spiel treibt, das in der Vergangenheit schon einmal für viel böses Blut gesorgt hat, wie David nach und nach herausfindet.

So kann eigentlich nicht viel schiefgehen – und doch ist die Lektüre von „Das Spiel des Engels“ eine beschwerliche, manchmal gar quälende, keineswegs spannende. Viel zu lang braucht Zafón, um seine labyrinthische Geschichte in wirklich spannungsvolle Bewegung zu setzen. Fährte um Fährte muss gelegt werden, eine unglückliche Liebesbeziehung muss sich anbahnen, eine andere gesellt sich dazu. Auch der Werdegang des jungen David braucht seine Kapitel. Erst ist er bei einer Zeitung Mädchen für alles, dann etabliert er sich unter dem Pseudonym Ignatius B. Samson als erfolgreicher Schreiber von Fortsetzungsschauerromanen, schließlich als erfolgloser Autor von literarischen Büchern. Als solcher wird er von dem großen, mysteriösen Unbekannten, dem sich als französischer Verleger ausgebenden Andrea Corelli, aufgefordert, ein Buch zu schreiben, das eine neue Religion begründen soll. Aber erst nach mehr als der Hälfte des 700-seitigen Romans beginnt sich die Tragweite dieses Auftrags abzuzeichnen, weiß David, auf was er sich da eingelassen hat.

Man könnte es sich nun ja gefallen lassen, wie Zafón Baustein um Baustein aufschichtet, wie er die Elemente aus Gothic-Roman und Liebesgeschichte, aus Kriminalroman und Stadtporträt gemächlich zusammenfügt. Man kann sich etwa an den vielen Verweisen auf die Literatur des 19. Jahrhunderts erfreuen, auf Charles Dickens, Charlotte Bronte oder Victor Hugo, und auch daran, dass Zafóns Settings schön stimmungsvoll sind, auf Friedhöfen, in verwunschenen Stadtvillen, in Davids „Haus mit dem Turm“, in Gaudís Park Güell oder auf dem mit einer Seilbahn zu erreichenden Gelände der Weltausstellung 1929. Und überall ganz in Weiß gekleidete Frauen, ganz in Schwarz gekleidete Männer, graues Licht, Zwielicht, Schatten des Windes.

Doch wird einem das vergällt dadurch, dass Zafóns Held keine tiefe und feine psychologische Ausstattung erhalten hat und mir nichts, dir nichts von einem sympathischen Naivling und Leidensmenschen zu einem unsympathischen, selbstbewussten und trotzdem voller Probleme steckenden Lebemann mutiert. Zafón mag ihn noch so oft auf sein Lieblingsbuch von Dickens zurückkommen lassen, auf „Große Erwartungen“ – es täuscht doch nicht darüber hinweg, dass „Das Spiel des Engels“ nicht einmal Anflüge eines Gesellschafts- und Bildungsromans dieser Güte hat.

Ärgerlicher noch sind die sprachlichen Unzulänglichkeiten: die vielen schiefen Bilder wie „Das Laub zischte in der Dunkelheit wie Schlangen“; Sätze wie „Sie schenkte mir ein eisiges Lächeln und zerschnitt mit einer Handbewegung die Luft“; Formulierungen wie „Der Magen schrumpfte mir zur Murmel“ oder „Mein Magen ballte sich zu einem stechenden Knoten“. Dabei gefriert einem beim Lesen schon mal das Blut in den Adern, um in Zafóns Sprachgebrauch zu bleiben. Und da wird es gleich noch thrombotischer, wenn David davon spricht, wie wichtig es für einen Schriftsteller ist, sich „das Gehirn auszuwringen“ oder „den Kopf auszupressen“. Denn letzten Endes soll „Das Spiel der Engel“ auch die Selbstauskunft eines Schriftstellers sein, der die Vorraussetzungen, die Freuden und das Leid des Schreibens reflektiert. Das klingt dann so: „Normale Menschen bringen Kinder zur Welt, unsereiner Bücher. (...) Wir sind dazu verdammt, auf ihren Seiten zu sterben, ja manchmal ohnmächtig hinzunehmen, dass sie uns tatsächlich ums Leben bringen“. Oder so: „Literatur, wenigstens die gute, ist eine Wissenschaft, die das Blut der Kunst in sich trägt.“

Das Blut der Kunst, was immer das sein mag, fließt nicht gerade durch Zafóns Roman, ein literarisches Ereignis ist er nicht. Dass man ihn nun wenigstens hingebungsvoll und wegen seiner literarischen Blutarmut mit schlechtem Gewissen geschwind durchschmökert, davon aber kann leider auch keine Rede sein.

Carlos Ruiz Zafón: Das Spiel des Engels. Roman. Aus dem Spanischen von Peter Schwaar. S. Fischer-Verlag, Frankfurt am Main 2008. 711 Seiten, 24,90€.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false