© Lucie Jansch

Oper "Metanoia": Trommeln gehört zum Handwerk

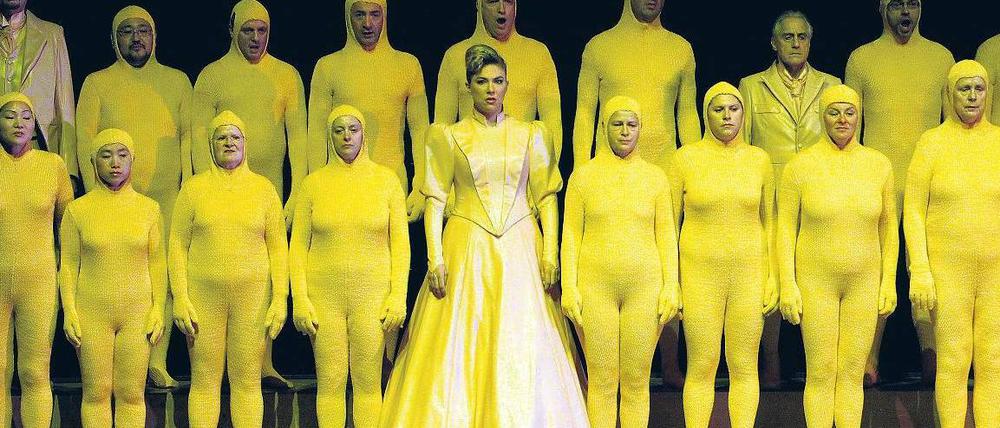

Zur Eröffnung des Schiller-Theaters: Jens Joneleit hat die Musik zur Oper "Metanoia" geschrieben. Am Sonntag wird das Werk, das Christoph Schlingensief inszenieren sollte, uraufgeführt.

Wer Jens Joneleit sagt, musste bisher auch Christoph Schlingensief sagen. Groß war der Schatten, den der Regisseur, der Joneleits neue Oper „Metanoia“ inszenieren sollte, auf den Komponisten warf. Doch je näher nun nach dem Tod von Christoph Schlingensief die Uraufführung zur Eröffnung der neuen Staatsopern-Spielstätte im Schiller-Theater rückt, desto mehr gerät der Komponist ins Rampenlicht.

Jens Joneleit sieht nicht aus, als würde ihn die gesteigerte Erwartungshaltung belasten. Gelassen sitzt der 42-Jährige in der Schillerklause in der Sonne: Schwarz gekleidet, das Gesicht mit den kleinen wachen Augen von Bart und mächtigem Lockenkopf umrahmt, mit den kräftigen Händen eine Zigarette anzündend, und immer wieder vorbeigehende Kollegen grüßend. Joneleit liebt es, Opernhäuser zu durchstreifen, mit Malern, Kostümbildnern und Büromenschen in Kontakt zu kommen. Mit einem Gewinn, der dem beim Komponieren ähnele: „Man lernt unheimlich viel über sich selbst.“

Dass Joneleit einmal für einen derart repräsentativen Ort und Anlass die Musik schreiben würde, war alles andere als vorgezeichnet. Zu den ersten musikalischen Erfahrungen des in der Nähe von Offenbach Aufgewachsenen gehörte, dass er als Kind beim Karneval die Trommel schlug. Eine Erfahrung, die ihn lehrt, Komponieren nicht vom Leben zu trennen: „Ich mach’ das immer noch, weil das so anarchisch ist. Das ist geil! Da spürt man auch, dass Musik viel mehr ist und viel mehr Leute berührt.“

Bald auch in verschiedensten Pop- und Jazzformationen als Schlagzeuger aktiv, geht er nach der Schule mit einem Stipendium in die USA. Als regulären Ausbildungsgang belegt er Malerei, die er bis heute erfolgreich betreibt. So sind derzeit zehn Tableaus von Joneleit in der Galerie Hübner & Hübner zu sehen. Doch ebenso energisch nimmt er Kurse in Komposition und Musiktheorie, tummelt sich in Tonstudios und Orchesterproben und eignet sich verstärkt das musikalische Erbe im Selbststudium an. So viel er auch bei seinen Lehrern gelernt habe (darunter die Komponisten Stephen Yarbrough, Robert Marek und der Bartók-Schüler Lewis Hamvas), so merkwürdig komme es ihm vor, nur ihre Namen in seinem Lebenslauf zu lesen: „Ich war auch Schüler von Mahler, Nono, Boulez, Stockhausen, von Bruckner und Wagner. Berühmte Jazzmusiker haben mich beeinflusst: Miles Davis oder das Art Ensemble of Chicago mit Roscoe Mitchell oder Lester Bowie: Das ist alles Teil meines Konglomerats.“

2002 widmet ihm das Ensemble Gelbe Musik eine erste CD mit Kammermusikwerken, auf der er etwa zeigt, wie man einen Cellisten neun Minuten lang intelligent mit einer Quarte zu beschäftigen weiß. Mit der Aufführung des ebenso ausgedehnten wie farbenreichen Orchesterwerks „Le tout, le rien“ durch das Ensemble Modern und der Uraufführung der Oper „Der Brand“ am Theaterhaus Stuttgart macht sich Joneleit in der deutschen Musikszene einen Namen.

Die Verleihung des Siemens-Förderpreises 2006 dann bedeutet nicht nur den Ritterschlag durch die etablierte Avantgarde, sondern verschafft ihm auch den Kontakt zu Daniel Barenboim, der im gleichen Jahr mit dem Hauptpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird: „Er war auf Anhieb total begeistert von meiner Musik. Und wir kommen auch menschlich sehr gut zurecht: Er mag, dass ich ein Machertyp bin.“ Entschieden greift er zu, als ihm Barenboim 2008 überraschend anbietet, neben einem großen Orchesterstück auch noch die Oper zur Eröffnung der Ausweichspielstätte im Schillertheater zu schreiben – und auf sofortige Antwort drängt.

Die Entscheidung der Staatsoper, das Projekt nach Schlingensiefs Tod trotzdem zu realisieren, ohne einen neuen Regisseur zu verpflichten, ist nur eine der Herausforderungen, an denen sich Joneleits Musik messen muss. Denn die Vision des Komponisten ist es, René Polleschs Librettovorlage, bei der es sich um eine Auseinandersetzung mit Nietzsches „Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ handelt, in eine „absolute Oper“ zu verwandeln: eine Oper, deren Musik so real und körperlich ist wie die visuelle Realität der Bühne. In ihr spielen die Sänger keine Rollen, sondern bleiben trotz der Guckkastensituation des Schillertheaters ebenso sie selbst wie die Zuschauer. Und schon wird das Operntheater vom „Mitteilungsraum“ zum „Erfahrungsraum“.

Sonntag, 3. Oktober, 19 Uhr (Uraufführung), Staatsoper im Schiller-Theater. Weitere Vorstellungen: 6., 8., 10., 12. und 16. Oktober. Jens Joneleit: Ausstellung in der Galerie Hübner & Hübner, Invalidenstraße 50/51, Di.–Sa. 11–18 Uhr, bis 28. Oktober

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false