© AFP

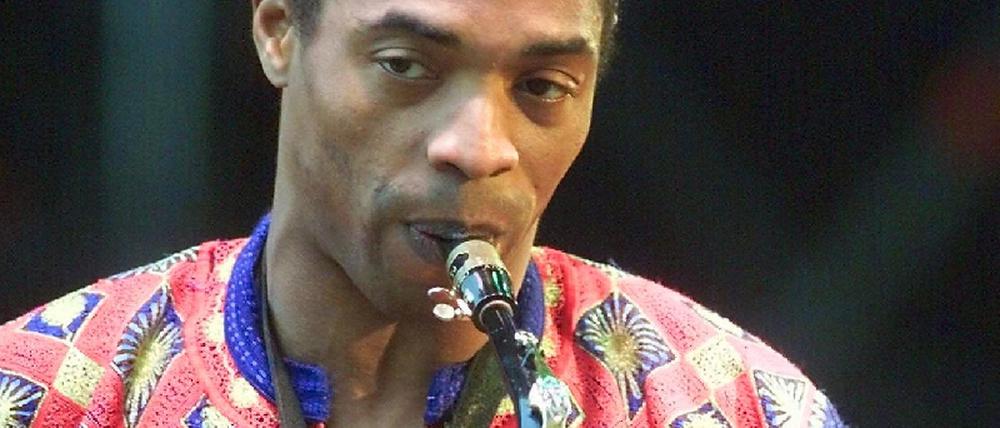

Konzertkritik: Femi Kuti: Einpeitscher des Afrobeat

Das erste bedeutende Afrobeat-Konzert in Berlin fand beim Jazzfest 1978 statt – und war ein Desaster: Fela Kuti wurde in der Philharmonie ausgebuht, weil sich das Publikum am autoritären Bühnengebaren des nigerianischen Bandleaders störte. Fraglich, ob ihnen 30 Jahre später der Auftritt seines Sohnes Femi Kuti im Kesselhaus besser gefallen hätte.

Denn auch der hält die Zügel seiner dreizehnköpfigen Formation Positive Force ziemlich straff. Seine gestischen Kommandos werden von den zehn Musikern in Sekundenbruchteilen umgesetzt, drei eher dekorativ eingesetzte Tänzerinnen lassen dazu unermüdlich die Hüften kreisen.

Fest gefügte Hierarchien sind indes kein Alleinstellungsmerkmal von Afrobeat-Bigbands: Aus der Jazztradition stammend, waren sie gerade in späteren Ausprägungen wie bei James Browns J.B.‘s auch tragender Bestandteil der Show, die vom Gegensatz zwischen den „dienenden“ Instrumental-Assen und dem extrovertierten Chef lebten.

Auch Femi Kuti ist ein großartiger Frontman: Er hält flammende Appelle gegen die Verkommenheit der Politkaste seiner Heimat, spart aber auch nicht die neokoloniale Ausbeutung des schwarzen Kontinents durch die erste Welt aus. Stakkatohafte Rap-Passagen wechseln mit Falsettgesang, dazwischen traktiert er eine Orgel und pustet mit Pferdelunge in sein Altsaxofon.

Seine länglichen, an Miles Davis erinnernden Soli auf der technisch noch nicht wirklich beherrschten Trompete fallen dagegen qualitativ ab. Vor allem, wenn man sie mit seinen leider anonym bleibenden Mitspielern vergleicht. Die fünf fantastischen Bläser, die gemeinsam in irrwitziger Geschwindigkeit durch komplexeste Unisono-Passagen hecheln, dürfen nach Aufforderung des Meisters ihr solistisches Talent andeuten.

Etwas mehr Auslauf bekommt nur der Gitarrist, dessen glissierende Funk- und Jazz-Läufe das polyrhythmische Fundament der meist über zehnminütigen Songs aufbrechen. Der brodelnde, dschungelartig verdichtete Afrobeat von Femi Kuti hat wenig gemein mit dem flotten Studenten-Afropop von Vampire Weekend, die zwei Tage zuvor an gleicher Stelle spielten.

Und wo die live gerade mal auf halbe Proseminar-Länge kommen, ist dies hier die volle Dröhnung. Knapp zweieinhalb Stunden zuckt die Afrobeat-Karawane unter der strengen Knute ihres Einpeitschers, sehr zum Wohlgefallen des Publikums. Die Zeiten ändern sich.

Jörg W, er

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false