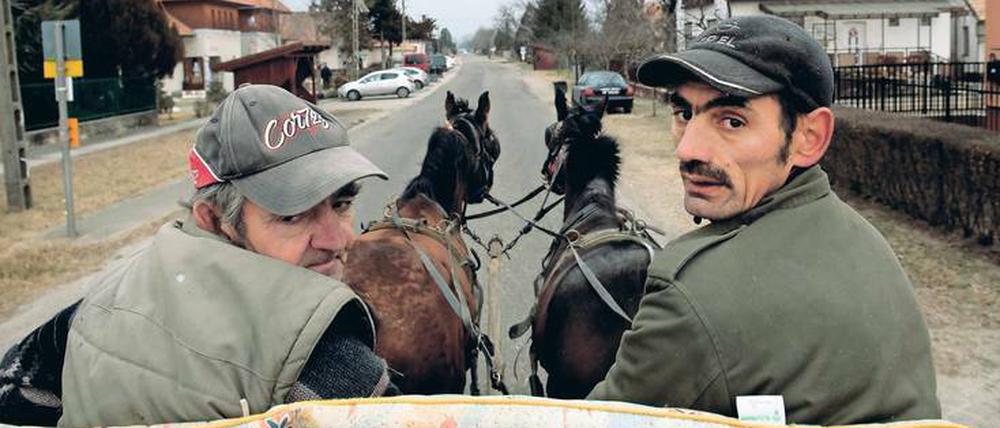

© dpa/pa/Szilard Koszt

Roman von Szilárd Borbély: Der Vater hat das letzte Wort

Im Labyrinth der Verlorenen: der ungarische Schriftsteller Szilárd Borbély und seine gespenstische Prosa „Kafkas Sohn“.

Vor drei Jahren erschien Szilárd Borbélys Roman „Die Mittellosen“, der von nicht wenigen als Weltliteratur gerühmt wurde. Der Lyriker, Literaturwissenschaftler und Übersetzer hatte darin mit den Augen seines elfjährigen Erzählers auf die Enge eines ungarischen Dorfes in den 1970er Jahren geblickt, auf die archaische Grausamkeit dieser Welt, die als Kehrseite einer alles Mitgefühl tilgenden Hoffnungslosigkeit begriffen werden musste. Der Junge im Buch, der schließlich der Provinz entfliehen kann, war unschwer als Alter Ego Borbélys zu erkennen.

Die internationalen Lobeshymnen auf seinen Roman hat der an schweren Depressionen leidende Autor nicht mehr miterlebt. Im Februar 2014 nahm er sich, gerade einmal 50 Jahre alt, das Leben. Noch kurz vor seinem Freitod hatte er seinem ungarischen Verleger einen fertigen Roman angekündigt. Was man schließlich in seinem Nachlass fand, waren Fragmente unter dem Titel „Kafkas Sohn“ – eine durchaus ironische Pointe angesichts des fragmentarischen Charakters von Franz Kafkas Werk.

Borbélys Übersetzer Heike Flemming und Lacy Kornitzer haben diese Prosa nun, ausführlich kommentiert und mit einem Nachwort versehen, ins Deutsche gebracht und dabei auch alle Ungereimtheiten und abgebrochenen Passagen beibehalten. Es sind oftmals parabelhafte Szenen, schneidend, klar, formvollendet; zuweilen in die unheimliche Stille einer leeren Seite auslaufende Skizzen. Es lasse sich, schreibt Heike Flemming, nur erahnen, wie Borbélys Kafka-Roman ausgesehen hätte.

Allüberall findet sich Erlösungssehnsucht

Auch wenn die Gestalt dieses Romans also kaum fassbar ist, sein Wesen ist es durchaus: In Kafka hat Borbély die eigene Verlorenheit gespürt – und eine unüberwindbare und unerfüllbare Erlösungssehnsucht, die man motivisch in den verschiedenen Miniaturen wiederfindet. Die schockhafte Lektüreerfahrung des Jugendlichen, dem eines Tages Kafkas „Proceß“ in die Hände fiel, hallt hier nach. „Indem Kafkas Parabel über das Ausgeliefertsein und die Erniedrigung die gemeinsame Sprache der Literatur benutzt und nicht die trennende Sprache der Religion“, erinnerte sich Borbély in einem Interview an diese Entdeckung, „scheint in der Figur des Josef K. das jüdische Schicksal auf, wie es in der Tiefe des Christentums verborgen ist. Und umgekehrt. Das mag es gewesen sein, was mich bei der Lektüre des Prozesses so sehr erschütterte, weil es mir unsäglich, wirklich unsäglich bekannt war. Es war ein so starkes Erlebnis, dass man es nicht erzählen kann.“ Weil dieses Erlebnis nicht nachzuerzählen war, musste es forterzählt werden. Genau das tut Szilárd Borbély in „Kafkas Sohn“ auf respektvolle, aber keineswegs ehrfürchtige Weise. Meisterlich montiert er Episoden aus Kafkas Leben zusammen mit eigenen Erfahrungen der Kindheit; er spinnt sie weiter, geht mit dem jungen Franz durch Prag oder sitzt mit ihm am Mittagstisch im Haus der Kaufmannsfamilie, wo die Konflikte zwischen Vater und Sohn offen zutage treten und Fragen nach dem Judentum immer wieder ins Zentrum rücken. Borbély imitiert nicht Kafkas Ton, sondern verwandelt ihn sich an. Und er wechselt immer wieder die Perspektive.

Der Titel „Kafkas Sohn“ deutet es an: Hermann Kafka, dem Vater, wird das Wort erteilt. Dieser antwortet auf den berühmten Brief seines Sohnes. Zugleich ist Borbély selbst ein Nachfahre Kafkas. Die Nähe zum Ahnen, die sich in das eigene Schreiben eingeprägt hat, ist bedrückend und berückend zugleich. Borbély lässt Kafka formulieren, was seiner eigenen Poetik zugrunde liegt: „Alle Gestalten, denen ich während des Schreibens begegnet bin, alle Figuren meiner Schriften irrten durch das Nichts, und ich versuchte sie aus ihm herauszuführen. Ich bin gescheitert, weil ich niemandem einen Ausweg zeigen konnte, am wenigsten mir selbst, der sie begleitete, um ihnen einen Weg zu eröffnen in dem Labyrinth, in dem ich auf meine armen Figuren stieß, um mich auch selbst mit ihnen zusammen zu verirren.“

Keine Flucht hilft dabei, sich selbst und dem Raum zu entkommen

Das Labyrinth ist eine Konstante, eine über die Zeit hinweg geteilte Erfahrung. Der Roman spiele in Osteuropa, heißt es im ersten Satz des Buches, der direkt an den Leser gerichtet ist. Er erzähle vom Reisen, vom Spazierengehen und vom Raum, der alldem ratlos zuschaue. Tatsächlich liegt darin der Schlüssel zu dieser Prosa: Keine Fluchtbewegung hilft dabei, sich selbst und dem Raum zu entkommen, der einen umgibt. Weder entgeht man der Einsamkeit noch der Heimatlosigkeit. Auch das ist eine Erkenntnis, die Borbély mit Kafka teilt.

In dem Labyrinth, aus dem Kafka keinen Ausgang fand, gehen wir noch immer verloren. Die Überlieferung, die Mythen, die Religion, auf die Kafka referierte und die ihn umtrieben, sind heute allerdings nicht mehr lebendig. Nach dem Zivilisationsbruch, nach Auschwitz, finden sich nur noch Splitter jüdischer Kultur. Das Verschwundene und das Abgebrochene kommt bei Borbély hinzu: Es ist der Subtext, der mitgelesen werden muss.

Einmal lässt er einen müden und verzweifelten Anselm Kafka – sein hebräischer Name lautete Amschel – bei einem Rabbi Rat suchen. „Alles, was wir besitzen, kann nur im Licht der unermesslichen Verluste gesehen werden, die uns treffen“, sagt der Rabbi, der Schwierigkeiten hat, sich den Namen des jungen Mannes zu merken. „Und so gesehen wird klar, dass unsere Lage eher verzweifelt ist, als auch nur zum geringsten Optimismus Anlass zu geben. Und trotz alledem, und Sie wissen das am besten, trotz alledem müssen wir hoffen, schließlich wären auch Sie nicht hergekommen, wenn Sie nicht hofften, wenigstens auf irgendeine Antwort, wenn schon auf nichts anderes, auf eine Antwort, dass wir das Volk der Hoffnung sind, lieber Adolf …“

Die Geschichtsebenen verwischen, das Unheil schleicht sich ein

Kafka korrigiert ihn sanft, nennt noch einmal seinen Namen Anselm, aber dem Leser steckt da schon der Schreck in den Gliedern: Die Geschichtsebenen verwischen, das Unheil hat sich bereits eingeschlichen. Und der Rat, den der Rabbi erteilt, klingt wie ein verzweifelter Auftrag: „Schreiben Sie alles auf, ich bitte Sie, schreiben Sie immer alles auf.“

Auch Borbély musste alles aufschreiben. Ein Roman ist daraus nicht mehr geworden. Vielleicht wäre es vermessen, eine geschlossene Form schaffen zu wollen, wo doch das Leben ausfranst, sich nicht kontrollieren lässt oder einfach abrupt endet. Und doch enthält jedes noch so kurze Prosastück in „Kafkas Sohn“ das ganze Unglück, die ganze Hoffnung, die ganze Resignation. Die Flucht in die Fantasie helfe dabei, schreibt Borbély, den „Seelenschmerz zu ertragen“. Sein nachgelassenes Manuskript ist nicht nur ein Blick in die Werkstatt, sondern große Literatur: der Versuch, eine Idee davon zu gewinnen, „warum er sich einst auf den Flügeln der Worte auf den Weg machte, obschon ihn nichts dazu trieb“.

Szilárd Borbély: Kafkas Sohn. Prosa. Aus dem Ungarischen und mit einem Nachwort von Heike Flemming und Laszlo Kornitzer. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. 206 Seiten, 24 €.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false