© Imperativ Film

Sergei Loznitsa: Austerlitz: Ein Selfie im KZ

Tourismus zerstört die Erinnerung: Sergei Loznitsa und sein Dokumentarfilm „Austerlitz“ über Besucher in KZ-Gedenkstätten.

Zum Beispiel die T-Shirts. Es ist heißester Hochsommer, die Leute, viele sehr jung, sind in Shorts unterwegs, und viele von ihnen, ist ja gerade wieder mal Mode, haben möglichst fantasievoll bedruckte T-Shirts an. Okay, „Jurassic Park“ kommt erst mal vielleicht nicht so originell, aber wie wäre es mit „Cool Story, Bro“ oder auch „F***in 99 Problems“? Auch wenn die Sachen nur mal schnell aus dem Rollkoffer oder dem Rucksack gezogen scheinen: Gehört schon was zu, so was in einer KZ-Gedenkstätte spazieren zu tragen.

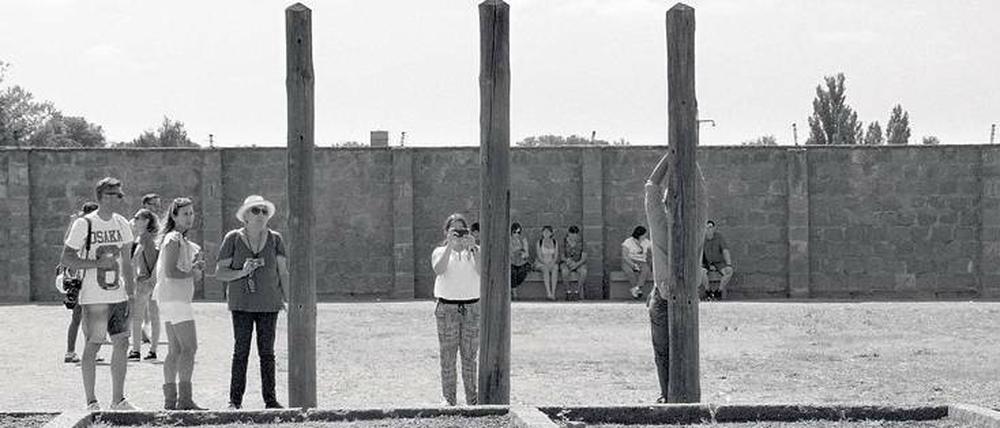

Oder die Fotos. Manche machen Selfies, mit Stick oder ohne, am Eingang unter dem schmiedeeisernen Tor, wo „Arbeit macht frei“ draufsteht. Und klick. Und klick. Klick noch mal. Klick. Andere posen geradezu fürs Foto, damit das Bloß-Rumstehen nicht langweilig wird, also stützt man sich zum Beispiel an dem weißen Kachelbassin auf. Darin hatten sie damals Experimente an Kranken gemacht, oder waren es Leichen? Auch gut das Motiv mit den drei Pfählen, an denen haben sie die Häftlinge aufgehängt und ihnen die zusammengebundenen Armen gebrochen: Kurz mal die Wasserflasche abstellen, und Arme hoch am Pfahl. Klick.

Ein paar Details nur aus Sergei Loznitsas Dokumentation „Austerlitz“, nichts Gesuchtes, nur Zufallsszenen, die dem fest installierten Zoomobjektiv ins Bild schwimmen an einem langen Sommertag im KZ. Oder genauer: an vielen Sommerdrehtagen, die wie ein einziger Tag an einem einzigen Ort wirken, und genau so anonym und prototypisch ist es gemeint. Loznitsa und sein Mini-Team waren auch in den Gedenkstätten Flossenbürg, Neuengamme, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Mittelbau-Dora und Buchenwald, aber in den Film schafften es nur Dachau und Sachsenhausen, das eine so nah bei München wie das andere bei Berlin. 94 Minuten schaut die Kamera auf Leute unterwegs zwischen Baracken, in Bunkern, vor Krematorien, auf leer geräumter Fläche, schaut auf sie, nicht auf das, worauf sie schauen.

200 Stunden Filmmaterial hat er in zwei Monaten aufgenommen

„Was sehen die Leute hier? Nichts!“, sagt der in der Ukraine aufgewachsene und seit Jahren in Berlin lebende 52-jährige Regisseur im Gespräch über seine so stille wie suggestive Menschenzoo-Meditation. Zwei Sommermonate lang hat er mit der Kamera die Wege und Bewegungen von Gedenkstättenbesuchern aufgezeichnet und 200 Stunden Material in weiteren zwei Monaten zu einem Film verdichtet. Und die Beschäftigung mit den Leuten dort erinnerte ihn daran, wie er „als Kind in allen Ecken und Winkeln nach Geheimnissen suchte, ich machte alle Türen auf“, doch nirgends erschloss sich das ersehnte Mysterium. „Es gibt, wie bei Kafka, nichts an diesem Ort, nur dich selber.“

© Imperativ Film

Also nimmt Loznitsa den Ort seiner Studie, die unlängst beim Dokfilmfest Leipzig mit der Goldenen Taube ausgezeichnet wurde, kaum je ohne die umherstreifenden Besucher ins Bild, Audioguides oder voranlaufenden Führern lauschend, und die üblichen Schreckenswürdigkeiten rückt er bewusst aus dem Rahmen heraus. Was er sieht: Touristen, die die „top visit“ namens Memorial absolvieren, manche müde, manche Sandwichs vertilgend, manche keck Flaschen auf dem Kopf balancierend, während der Guide – „nach so viel Grausamkeit jetzt mal was Positives“ – vom Aufstand des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz erzählt. Komisch, wie böse gerade das Arglose rüberkommt, fast ein Dreivierteljahrhundert, nachdem all das geschah.

Ein Besuch in Buchenwald hat Sergei Loznitsas Anfangsneugier ausgelöst. „Ich fand es paradox“, sagt er, „dass die Menschen der Opfer gedenken wollen und zugleich Element einer Art Fabrik werden". Und, schärfer noch: „Tourismus zerstört Erinnerung“. Und ähnlich, wie W. G. Sebald sich in „Austerlitz“ (2001) der Holocaust-geprägten Familiengeschichte des Titelhelden Jacques Austerlitz entgegenschrieb, so suchte Loznitsa seinerseits behutsam das Kollektive im Individuellen: „Immer näher um das Thema kreisen und es nicht direkt beim Namen nennen. Das hat mich inspiriert.“

In „Austerlitz“ nun erfasst Loznitsa, der auch ein Filmdrehbuch über das SS- und Wehrmachtsmassaker von 1941 im ukrainischen Babi Jar in der Schublade hat, den Holocaust vom Heute her, im oft trüben Spiegel zeitgenössischer Gesichter. Die Kamera urteilt nicht, sie registriert nüchtern, jeder Kommentar bleibt aus. Ist die mimische Ausdruckslosigkeit der Besucher an diesen Originalschauplätzen, wo Zehntausende umkamen, eine Form, sich zwecks Erschütterung nach außen wegzuschließen? Oder latscht man bloß durch einen irgendwie prähistorischen, besonders gruseligen Themenpark? Antworten: keine.

Der Wissbegierige verschwindet von der eigenen Bühne

Hunderttausende drängeln alljährlich durch die deutschen und internationalen Gedenkstätten, und es werden von Jahr zu Jahr mehr. „Austerlitz“ verurteilt das Interesse an dieser nicht mehr gar so jüngsten Vergangenheit keineswegs – nur was, wenn die Erfahrung der Masse gerade die wahre Begegnung und Empfindung vereitelt? Noch ein Paradox, das Loznitsa im Blick auf seine Besucher-Akteure an die Kinozuschauer weitergibt. Besser findet er Museen, in denen Zusammenhänge anschaulich erklärt werden; auch in den einstigen KZs wurden inzwischen vielerorts „Besucherinforäume“ oder „Dokumentationszentren“ eingerichtet. Wissen hilft immer, denn der Wissbegierige, vertieft in seinen Gegenstand, verschwindet unmerklich von der eigenen Bühne.

Manche Bilder forscher Akteure übrigens, „besonders lächerliche“, hat Loznitsa weggelassen. Da seien etwa die jungen Männer, die mit freiem Oberkörper über die Appellplätze und vor die Erschießungswände gehen. Solche Selbstdarsteller und überhaupt alle Selfie-Poser, die sich um den Hintergrund ihrer Motive – buchstäblich und abstrakt – keine Gedanken machen, bringt er auf einen scharfen Begriff: Sie seien getrieben vom „Herostrat-Komplex“. Im 4. Jahrhundert vor Christus legte der Brandstifter Herostratos den Tempel der Artemis in Ephesos, eines der sieben Weltwunder, in Schutt und Asche. Der Grund? Geltungssucht über den eigenen Tod hinaus.

„Austerlitz“ läuft ab 15. Dezember in den Kinos Krokodil, Tilsiter Lichtspiele sowie am 17.12, 16 Uhr und 18.12., 15 Uhr, im fsk. Im Anschluss an die Vorführung am 18.12. Filmgespräch mit Bert Rebhandl und Ekkehard Knörer

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false