© dpa

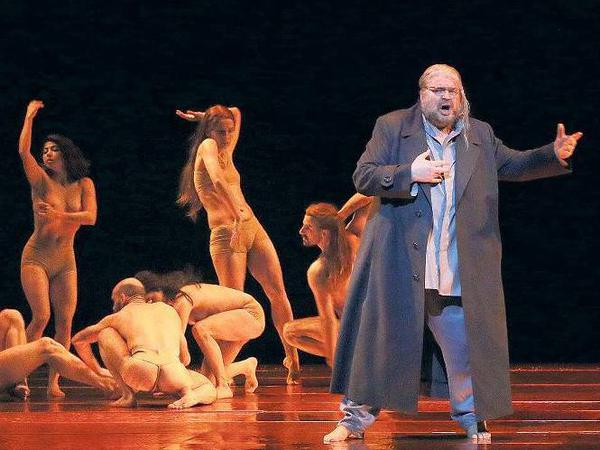

"Tannhäuser" an der Berliner Staatsoper: Fleisch gegen Geist

Daniel Barenboim und Sasha Waltz, das passt gut. Ihre erste Zusammenarbeit an der Berliner Staatsoper, Richard Wagners "Tannhäuser", ist ein Triumph.

Wer könnte leugnen, dass es am Ende ein Triumph war. Ein ungebremstes Sichfeiern, mit einer strahlenden Sasha Waltz, die vor Daniel Barenboim auf offener Bühne niederkniet. Mit Sängern, die endlich ihre dicken Brillengestelle abnehmen dürfen und damit ins Publikum winken, mit einem geschundenen Helden, der in die Runde feixt wie der Klassenclown beim Schulball. Die Erleichterung nach diesem Festtags-„Tannhäuser“ in der Staatsoper ist groß. Sie markiert das Ende einer Kunstanstrengung, die im Vorfeld quasireligiöse Züge angenommen hatte, was die Verehrung einerseits und das Schweigen andererseits angeht. Denn bewundern durfte man das Paar Waltz-Barenboim vorab gerne, bitte auch fotografieren, es nach einem Warum seines Tuns befragen, aber nicht. Da ließ der Maestro eigens geladene Journalisten sitzen und entschwand grußlos.

Dieser erklärte Unwillen zu kommunizieren unterscheidet das Berliner „Tannhäuser“-Team grundsätzlich von Richard Wagner. Der hätte nie zugelassen, ein Programmheft ohne jeden Bezug zur Inszenierung zu drucken, ohne geistigen Anhalts- oder gar Absprungpunkt. Triste Pflichterfüllung zwischen Hochglanzdeckeln, einem totalen Kontrollwillen geschuldet, der fürchtet, damit konfrontiert zu werden, Erwartungen geweckt und nachweislich nicht befriedigt zu haben. Schließlich hat das hier ganz anders auszusehen mit der Wunscherfüllung: Barenboim ist es, der ermöglicht, was der hartherzige Senat verweigert. Er gibt Sasha Waltz und ihren Tänzern gut bezahlte Arbeit in Berlin. Es wird nicht die letzte sein. Und in der nächsten Saison trägt auch die Deutsche Oper dazu bei, der Stadt eine Ikone zu erhalten. Nur Barrie Kosky zögert noch. Verständlich, wenn man diesen „Tannhäuser“ sieht.

Dessen Geschichte beginnt mit der minder originellen Idee, diese Wagner-Oper, die nach Pariser Opernkonvention ein heiß umkämpftes Ballett beinhaltet, gleich ganz in die Hände einer Choreografin zu legen.

Ausweg aus der Altherrenoptik

Bislang durfte die Ballettsparte meist nur ein bisschen Venusberggespreize zum Abend beitragen, außerdem galt der Blick in die Grotten der Lust stets als von Altherrenoptik dominiert. Davon ist Sasha Waltz naturgemäß frei. Für sie dirigiert Barenboim nun einen Zwitter aus der frühen Dresdner Fassung mit späterem Pariser Bacchanal. Dieser musikalische Verweis auf eine Kultur, in der Oper und Bordell noch nicht strikt getrennte Wege gingen, hätte durchaus seinen inhaltlichen Reiz. Man muss nicht Baudelaire sein, um zu erkennen, dass im „Tannhäuser“ zwei Prinzipien widerstreiten, in einer Brust: Hier tobt ein „Kampf zwischen Fleisch und Geist, Hölle und Himmel, Satan und Gott.“ Wagner hat diesen Zwiespalt, der sein eigener war, nie überwinden, nur kunstvoll verschleiern, ins Kunstreligiöse entrücken können.

„Ich bin der Welt noch den Tannhäuser schuldig“, diktierte der Komponist Cosima kurz vor seinem Tod in Venedig, den Chor der Pilger singend. Götz Friedrich hat aus diesem Satz einst eine schlüssige Regiearbeit entwickelt. Jetzt ist es an Sasha Waltz, der „Körper“-Choreografin, Wagners Scheitern zum Leuchten zu bringen. Doch geht das überhaupt? Sind nicht Tänzer per se eine Verkörperung dessen, dass die Synthese aus Geist und Fleisch möglich ist? Ein Garant für Erotik sind sie jedenfalls nicht.

{Seitenumbruch-Titel}

© Stephanie Plick/dpa

Der Venusberg erinnert in der Staatsoper an eine gekippte Rührschüssel, in die, vom Quietschen nackter Füße begleitet, Tänzer rinnen wie aufgeschlagene Eier. Was Wagner zwar in heftigster Konsequenz forderte, aber schamhaft mit Grazien, Amoretten und Faunen bevölkerte, ist hier ein cleanes Arrangement in hautfarbenen Schlüpfern. Die Tücke des rutschigen Runds bestimmt die Bewegungen, das Aufwallen und Runterkochen. In unfreiwillige Komik aber gleitet die Szene ab, als Tannhäuser und Venus in die Schüssel plumpsen, vom Tänzer notdürftig stabilisiert. Kein Wunder, dass Peter Seiffert seinen mächtigen Körper weit fortwünscht von diesem Ort. Und Marina Prudenskayas gurgelndem Organ tut der Klangtrichter auch nicht gut.

Rotierend wie die Derwische

Tannhäusers Rückkehr in die Wartburg-Gesellschaft wird von Waltz’ tanzenden Herren noch keck umschlängelt, doch seine Wiederbegegnung mit der hehren Elisabeth verläuft so unberührt von der Regie wie bei jedem Haurucksommerfestival am See. Buße tun die Tänzer natürlich ausgiebig, Hände himmelwärts fahrend, Geißelungen andeutend oder rotierend wie die Derwische – das sieht schön aus, fern jeder Fragwürdigkeit, bar jeden Widerspruchspotenzials. Oberammergau für Fortgeschrittene. Vom Tanz als durchgehendem Begleiter, Spiegel gar, kann hier keine Rede sein. Vom Willen zum großen Bild, in dem nichts lesbar ist, das aber in effektvoll gesetztem Licht (David Finn), dagegen schon. Man traut dem Genre wenig zu, will man Waltz dafür eine begnadete Opernregisseurin nennen.

Und Barenboim, der Angebetete? „Tannhäuser“ gehört nicht zu seinen Wagner-Lieblingspartituren. Wenn er sie dennoch in Angriff nimmt, darf man auf eine erwachte Leidenschaft hoffen. Doch welch schleppendes, müdes Vorspiel, das durchsuppt auf den ganzen Abend. Harfenschläge rutschen ab, Hörner patzen, Sänger ringen um Luft. Barenboim fährt das Tempo qualvoll herunter, als wolle er zeigen, dass im Rauschgenuss der Musik auch keine Lösung liegt. Erkenntnis birgt das leider nicht, außer, dass Peter Mattei ein herausragender Sänger ist, der seinen Wolfram auch in Zeitlupe zu singen vermag. Peter Seifferts Tannhäuser hebt sich echte Erregung bis zur Rom-Erzählung auf und schlägt sich ansonsten routiniert durch seine Partie. René Pape als Landgraf Hermann schmirgelt sich dunkel ins Ohr, will aber nicht auf der Bühne stehen. Ann Petersen hätte ihrer Elisabeth mit etwas mehr Unterstützung noch mehr Profil abgewinnen können. Der Chor schlägt sich unter seinem neuen Chef Martin Wright tadellos. Und Sasha Waltz: strahlt. Am Ende war es ein Triumph, wer könnte es leugnen.

Weitere Vorstellungen am 16., 20. und 27.4. (ausverkauft)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false