© www.fotex.de

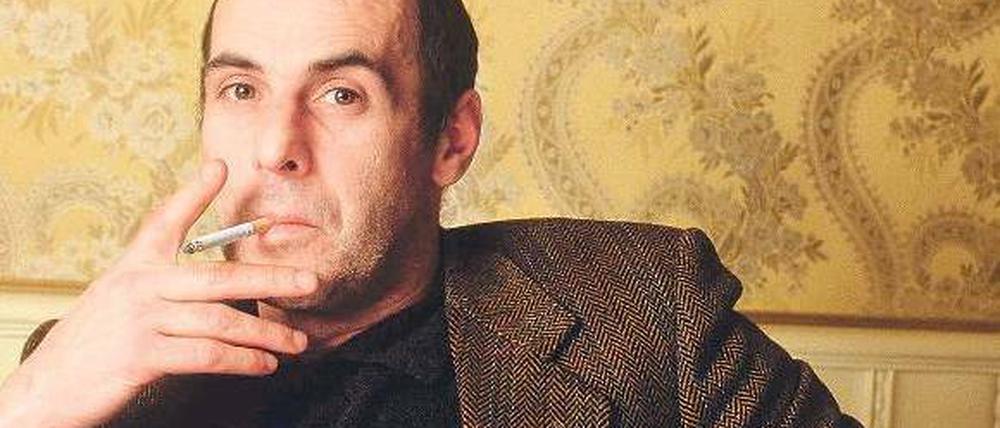

Thomas Braschs Gesammelte Gedichte: Herzstein und Steinherz

Eine Wucht von Buch, hart am ost-westdeutschen Riss: Erstmals sind die Gesammelten Gedichte von Thomas Brasch zu lesen.

Er war ein Ereignis, von Beginn an. Als der 31-jährige Thomas Brasch zur Jahreswende 1976/77 mit seiner 22-jährigen Freundin Katharina Thalbach von Ost- nach West-Berlin soeben umgesiedelt war, gab’s im „Spiegel“ Anfang Januar 1977 schon ein großes Brasch-Gespräch. Mit der Überschrift: „Ich stehe für niemand anders als für mich.“ Ein paar Tage später kam im West-Berliner Rotbuch Verlag Braschs Prosaband „Vor den Vätern sterben die Söhne“ heraus. Der Titel ist, wie sonst zu jener Zeit nur Handke-Titel, schnell zum Sprichwort geworden und das Buch, das in der DDR nicht erscheinen durfte, ein Bestseller.

Mit nur 56 Jahren, noch jünger als einst Bert Brecht, ist 2001 der Poet, Dramatiker, Übersetzer, Geschichtenerzähler und Filmemacher Thomas Brasch dann gestorben, am Schiffbauerdamm, nebenan von Brechts (und inzwischen Claus Peymanns) Berliner Ensemble. Verglüht, von zuviel Koks, Alkohol, Krebs und Herzleiden gezeichnet, nannte er den BE-Intendanten, der Braschs schöne Shakespeare- und Tschechow-Übersetzungen bis heute spielt, seinen „Pay-man“. Der eigene letzte Prosaband war 1999 der „Mädchenmörder Brunke“, ein schmales Fragment von 97 Seiten – Destillat aus zehntausend Blättern und einem jedes Hirn und alle Buchdeckel sprengenden Projekt. Braschs „Brunke“ bleibt wohl ein Lebens- und Mord(s)roman allein für Liebhaber und Leser des digitalen 21. Jahrhunderts.

Und jetzt, endlich: „Die nennen das Schrei“, Thomas Braschs „Gesammelte Gedichte“ im Suhrkamp Verlag. 1030 Seiten, eine Wucht von Buch. Ein Ereignis auch das. 1030 Seiten Gedichte und historisch-kritische Kommentare, ein Lyrikband, der 49,95 Euro kostet und sie wert ist – es gibt kaum einen ähnlichen Beweis in diesen Tagen für das, was man so unverwechselbar ein Stück „Suhrkamp-Kultur“ nennen kann.

Thomas Brasch wurde kurz vor Kriegsende als Kind einer Berliner jüdisch-kommunistischen Emigrantenfamilie im britischen Yorkshire geboren. Und darum heißt es gleich im ersten Poem zum „Vorspiel“: „Nicht Narr, nicht Clown, nicht Trottel, nicht Idiot. / Ihr Zuschaukünstler habt für mich kein Wort. / Ich komm aus England. Daher kommt der Tod.“ Er sei der „Sterbewitz“ und „Mordversuch“, was nach der deutschen Wende mit dem Schlussreim endet: „Ihr seid das Volk. Ich bins, der euch verhetzt.“ / Ich heiß: The Fool. Das wird nicht übersetzt.“

Schon in dieser Ouvertüre steckt der ganze (zerrissene) Brasch. Der selbstbewusst selbstironische Ton. Der Poet, der sein erbliches, sterbliches Subjekt voll romantischem Trotz mit nichts und niemandem vergesellschaften will.

Thomas Brasch stand für sich allein - und war doch ein Sehnsüchtiger

Thomas Brasch stand für sich allein und war doch ein Sehnsüchtiger, ein vom Tagtraum bis zum Nachtrausch Liebe suchender, sinnlicher Intellektueller. Kohlschwarze Augen, eine sonore Stimme, ganz cool. Ganz heiß. Den sarkastischen Witz aus Berlin und Britannien, die Melancholie, die Faszination für Tod und Gewalt aus teutonischen, kleistpreußischen Tiefen. Und ein Dialektiker, aber anarchischer als Brecht oder auch Heiner Müller, weil von keiner Macht, nicht einmal jener der Utopie, verführbar. Nur die deutsche Sprache kenne zudem „die Verschmelzung / der schlimmsten Gegensätze...: Staat und Bürger.“ Er hauste im Dazwischen, im existentiellen Niemandsland, und er schreibt als ost-westdeutscher Exilant auch über die eigene Geschichte, wenn in seinem starken, szenischen Prosa-Lyrik-Buch „Kargo“ (von 1977) in Anspielung auf Georg Büchner der Name „Danton“ über diesen Zeilen steht: „Der Held auf der Bettkante. Was / er seinen Feinden entriß, haben seine Freunde / schon unterm Nagel: ihn.“

Die Herausgeberinnen Martina Hanf und Kristin Schulz haben nun aus den teils verstreuten, weil außer in Büchern und Zeitschriften auch in Theaterprogrammen und Sonderdrucken veröffentlichten Publikationen zu Lebzeiten sowie aus dem immensen Brasch-Nachlass (in der Berliner Akademie der Künste: 12 laufende Meter für 125 Archivbände) knapp 500 Texte vereint. Schon in seinem frühen „Spiegel“-Interview hatte Brasch von zweihundert Gedichten gesprochen, die er in der DDR geschrieben habe. Jetzt stammen im Tausendseitenband „Die nennen das Schrei“, wenn ich richtig gezählt habe, sogar 311 Texte aus dem Nachlass und sind hier überwiegend zum ersten Mal zu lesen.

In der DDR war im Februar 1975 einzig ein dünnes Heft mit Gedichten von Brasch veröffentlicht worden, in der Lyrikreihe „Poesiealbum“. Auflage 9000 Exemplare, sogleich vergriffen, der Autor ein offener Geheimtip, die Herausgeber der Zeitschrift von Entlassung bedroht, die offizielle Kritik vernichtend.

Brasch, das war der junge Kerl, dessen Vater Horst zwar stellvertretender DDR-Kulturminister war, der aber 1968 schon Flugblätter gegen den Einmarsch der Warschauer Truppen in Prag verteilt hatte (unter anderem zusammen mit Florian Havemann) und der deswegen zu 27 Monaten Haft verurteilt wurde. Davor hatte man den Studenten T. B. bereits wegen „Verunglimpfung führender Persönlichkeiten“ exmatrikuliert, er wurde „in die Produktion“ geschickt, bis ihm Brechts Witwe Helene Weigel als Chefin des BE einen Job im Archiv des Theaters verschaffte. Bis er in den Westen ausreiste. Bis er dort reüssierte, auch als Filmregisseur. Sein Debüt „Engel aus Eisen“ (mit Katharina Thalbach, Karin Baal) ist 1981 der deutsche Beitrag beim Festival in Cannes, in seinem letzten Film „Der Passagier – Welcome to Germany“ spielen 1988 neben der Thalbach unter anderen Hollywoodstar Tony Curtis und der Theatermacher George Tabori.

In dem Band findet sich manche Überraschung

Nun begegnet man, das gehört zum Ereignis, erstmals auch den Anfängen. So alt wie sein Idol Arthur Rimbaud, mit 15, 16 Jahren scheint Brasch dabei in harten, nie pennälerhaft schwülstigen oder schwärmerischen Tönen schon ziemlich weit bei sich zu sein (und will doch außer sich geraten). „Nimm mich mit“ heißt gleich das erste Gedicht von 1960, gemeint ist ein namenloser Soldat, von Krieg und Frieden und den Frauen und dem Tod ist die Rede. Von Braschs ersten und letzten Dingen. Da spürt man auch, was es bedeutet haben mag, dass dieser Junge von seinen Nomenklatura-Eltern mit elf (!) Jahren bereits in die „Kadettenschule der Nationalen Volksarmee“ gezwungen worden war. Ein Schicksal wie früher beim preußischen Knaben Kleist.

Und jetzt im Buch manche Überraschung. Eine frühe Hymne an die spanische Torwartlegende Enrico Zamorra „Der Mann, / an dem der Ball nicht vorbei kam“). Übersetzungen von Poemen aus dem Polnischen (Adam Mickiewicz) und Ungarischen (György Dalos). Widmungen an die Thalbach oder überraschenderweise an Jutta Lampe. Und Kritisches über Heiner Müller, der keinem rät, der vielleicht verrät, eine deutsche Sphinx. Daneben immer mal wieder der Post- oder Neoromantiker mit seiner machohaft kitschnahen Verehrung für Gangstertypen und tragisch behauchte Frauenmörder. Anyhow.

Wichtiger: Viel Tolles. Abgründiges. Auch Gewitztes. Am schönsten aber sind die Liebesgedichte, manchmal liedhaft, balladesk, „gemischt in Dur und Moll“. Und einmal, beim Jugend-Poem „Anna, du“ von 1967, ist die im Anhang mitgelieferte Variante sogar besser als die verknappte Fassung im Hauptteil: „Anna komm, mein warmer Stein / leg dich in mein Kissen / trink von mir und meinem Wein / morgen werd ich nicht mehr sein.“

Herzstein und Steinherz wollte er halten und brechen, nicht erweichen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false