© dpa

13 Monate vor der US-Präsidentschaftswahl: Wettlauf der Übel

US-Präsident Barack Obama fehlen die Unterstützer für eine Wiederwahl. Doch den Republikanern geht es noch schlechter: Sie haben nicht mal einen geeigneten Kandidaten.

13 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA zeichnet sich ein Wettlauf der Unzufriedenheit ab. Die Wahl Barack Obamas 2008 war das Ergebnis des Ringens gewesen, welcher Kandidat die größte Begeisterung auslöst. 2012 wird die entscheidende Frage lauten: Wer ruft die geringsten Aversionen unter Wählern hervor und gilt als das kleinere Übel?

Der Präsident ist in diesen Tagen vorwiegend auf Wahlkampftour kreuz und quer durch Amerika: in Kalifornien, Colorado und dem Industriegürtel an den Großen Seen. Amerika leidet unter einer anhaltenden Wirtschaftskrise, die Arbeitslosenrate – ungewöhnlich hohe 9,1 Prozent – will nicht sinken, und so rauschen auch Obamas Umfragewerte in den Keller. 43 Prozent unterstützen seinen Kurs, 52 Prozent lehnen ihn ab. Drei Viertel der Bürger meinen, das Land bewege sich in die falsche Richtung. Ginge es allein nach diesen Zahlen, müsste Obama die Hoffnung auf Wiederwahl aufgeben.

Doch auch die Republikaner haben wenig Grund zur Zuversicht. Der Kongress, wo sie die Mehrheit haben, findet nur 13,5 Prozent Zustimmung. Das hektische Auf und Ab unter ihren Bewerbern für die Präsidentschaft 2012 verrät: Die Partei ist unzufrieden mit dem Kandidatenfeld und sucht weiter nach einem aussichtsreichen Herausforderer. Im Idealfall müsste das eine Person sein, die die Basis mit verlässlichen konservativen Grundüberzeugungen begeistert und zugleich moderat genug ist, um die Mehrheit der nicht parteigebundenen Wähler zu überzeugen, denn die sind wahlentscheidend. Doch die Parolen, mit denen die Kandidaten bei ihren TV-Debatten wetteifern, klingen so schrill, dass nur Erzkonservative applaudieren, die Wähler der Mitte jedoch Distanz wahren: runter mit den Staatsausgaben, ruhig auch zu Lasten der Ärmeren, keine Steuererhöhungen für die Reichen, Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, um die illegale Einwanderung zu stoppen, verächtliche Ablehnung von Toleranz gegenüber Homosexuellen und Wende rückwärts bei Obamas Gesundheitsreform sowie der verschärften Kontrolle der Finanzmärkte.

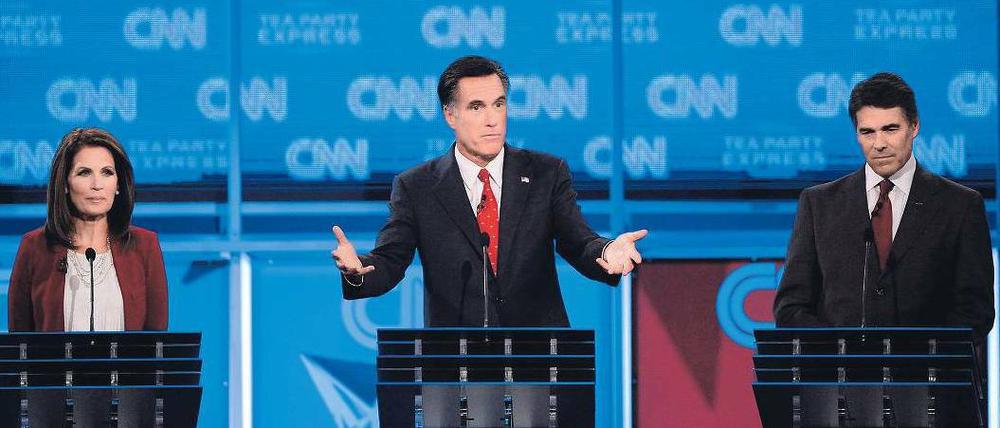

Die stabilste Zustimmung hat Mitt Romney, Geschäftsmann und Ex-Gouverneur des liberalen Massachusetts. Aus heutiger Sicht wäre er der gefährlichste Gegner für Obama, weil er noch am ehesten pragmatische Positionen vertritt. Genau deshalb liebt ihn die Basis nicht. Rechte Christen sind misstrauisch, weil er Mormone ist. Romney setzt auf Wirtschaft und Arbeitslosigkeit als zentrale Themen und wirbt mit seiner Erfahrung als Manager. Er vermeidet Brandreden und scharfe Rededuelle. Er gilt als Schildkröte, die langsam, aber stetig ihren Weg geht, zwischendurch den Kopf einzieht, aber sicherer ans Ziel gelangt als die Hasen, die sich gegenseitig zu Tode jagen.

Im Frühsommer schien Michele Bachmann ihm gefährlich zu werden. Sie hat Sarah Palin als Ikone der Tea Party abgelöst und berauscht sich und ihr Publikum mit aggressiven Attacken auf Obama, in denen sie ihm Verrat an Amerika vorwirft. Doch ihr fehlt praktische Regierungserfahrung, sie ist zudem nicht faktensicher. Sie gewann Mitte August die Straw Poll in Iowa, ein wichtiger Stimmungsmesser für die Popularität der Kandidaten – und wurde doch zugleich von den Geldgebern der Partei als zu leicht befunden. Sie bekommt kaum noch Spenden und fällt in den Umfragen zurück.

Parallel stieg Texas-Gouverneur Rick Perry zur Nummer eins auf. Er findet den richtigen Ton, um die Basis zu gewinnen, und wirbt damit, dass Texas unter seiner Führung fast so viele neue Jobs geschaffen habe wie die übrigen 49 Bundesstaaten zusammen. In den Fernsehdebatten hat er jedoch eine schwache Figur abgegeben. Die Partei beginnt zu zweifeln, dass er Rededuelle gegen Obama gewinnen kann. Ist Amerika überhaupt bereit für einen Texaner so kurz nach Bush? Die Zustimmung zu ihm sinkt. Die Straw Poll in Florida am Wochenende wurde zu einem Debakel für den favorisierten Perry. Er bekam nicht einmal halb so viele Stimmen wie Überraschungssieger Hermann Cain, der schwarze Ex-Manager von „Godfather’s Pizza“, der mit seinen launigen, nach Bauchgefühl vorgetragenen Reden Sympathien weckt, aber keine Chance auf die Nominierung hat. Hase Perry könnte bald hinter Schildkröte Romney zurückfallen.

Nun bedrängen viele Republikaner Chris Christie, den Gouverneur von New Jersey, ins Rennen einzusteigen: ein Pragmatiker mit Herz, der in demokratischem Stammgebiet an der Ostküste Erfolg hat. Bisher lehnt er ab. Er sieht ja, wie gefährlich die republikanische Hetzjagd nach dem richtigen Kandidaten sein kann.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false