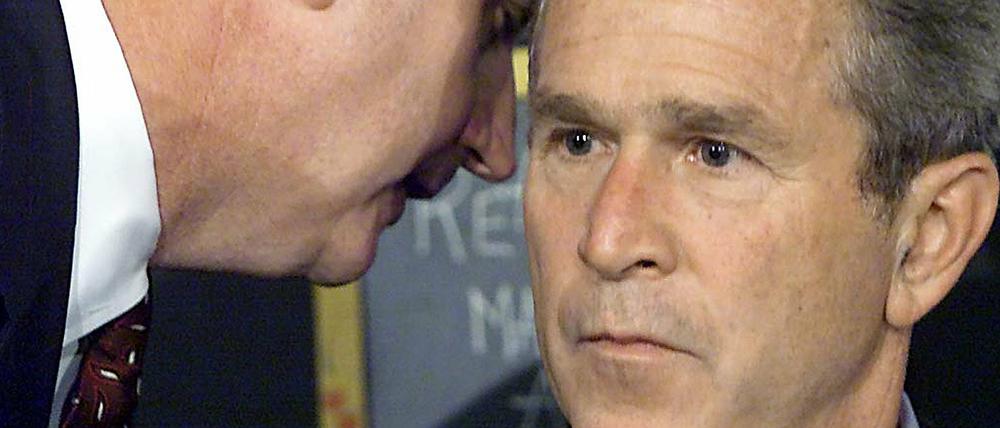

© dpa

11. September 2001: Nichtstun war keine Option

Afghanistan, Irak, Patriot Act: Es gibt Momente, in denen sich das Aussitzen von Problemen verbietet. Die Fairness gebietet es, auch dies als eine Lehre aus 9/11 zu bezeichnen. Ein Kommentar

Es gibt Ereignisse, auf die Politiker unmittelbar reagieren müssen. Ihre Taten sind dann gewissermaßen das Ventil für kollektive Angst und Wut. Weil der Einzelne seine Macht an die Regierenden abgetreten hat, sind diese ihm Schutz und Vergeltung schuldig. Ein solches Ereignis waren die Terroranschläge vom 11. September 2001, die sich am Sonntag zum 15. Mal jähren. Wer immer aus diesem Anlass bilanziert – Afghanistankrieg, Irakkrieg, Heimatschutzbehörde, Patriot Act, Überwachung, syrischer Bürgerkrieg -, sollte in sein Urteil den enorm großen Druck mit einbeziehen, der damals auf den politisch Verantwortlichen lastete.

Sie konnten ja nicht nichts tun, hatten keine Zeit für ausgeklügelte Folgenabschätzungen und Risikoanalysen. Im Nachhinein ist jeder klüger, doch akut war die Aktion gefragt - „shock and awe“, wie die Strategie genannt wurde, mit der amerikanische Truppen den irakischen Diktator Saddam Hussein stürzten.

Es gibt solche Momente. In Deutschland war es das Miterleben der atomaren Katastrophe in Japan, Stichwort Fukushima. Es verlangte ebenfalls nach einer drastischen Antwort. Wer damals „sofort abschalten!“ in Richtung der Kanzlerin rief, verhielt sich kaum anders als jene Amerikaner, die nach 9/11 und dem als viel zu rasch empfundenen Sieg über die Taliban in Afghanistan von ihrem Präsidenten einen weiteren Waffengang forderten. Dabei wussten die meisten, dass das mit den Massenvernichtungswaffen im Irak nur ein Vorwand war, um die internationale Gemeinschaft mit ins Boot zu holen. Und nur wenige glaubten wirklich daran, dass sich die Demokratie mit militärischen Mitteln in den Nahen und Mittleren Osten exportieren ließe. Nein, es ging primär um Selbstbehauptung, um Selbstvergewisserung.

Wie friedlich wäre es auf der Welt, wenn keiner je etwas tun würde

Wer handelt, macht sich schuldig. Das ist die Kehrseite aller Initiativen. Wie friedlich wäre es auf der Welt, wenn keiner je etwas tun würde! „Imagine“, singt John Lennon. Keiner fährt mehr Auto oder fliegt Flugzeug, keiner produziert mehr Waren massenhaft, keiner setzt noch Kinder in die Welt, weil sich deren späteres Verhalten ja auch kaum abschätzen lässt. In Deutschland sind solche Impulse stark. Bevor etwas getan wird, müssen sämtliche Risiken und Nebenwirkungen auf Jahrzehnte hinaus bedacht worden sein. Dass das Handeln an sich, also ein Teil der „vita activa“, wie sie Hannah Arendt verstand, ein urmenschlicher Wert ist, lässt sich nur schwer vermitteln.

Jugendliche kennen das Gefühl – jenes Aufbrechenwollen ins Offene hinein, in das Unversicherbare. Bei ihnen gilt das als ein Zeichen von Vitalität. In der Rückschau mögen Afghanistan- und Irakkrieg, die Energiewende oder das Einschreiten von Dominik Brunner am Münchener S-Bahnhof Solln kritische Fragen verursachen. Aber es gibt Situationen, in denen sich das Aussitzen von Problemen verbietet. Die Fairness gebietet es, auch dies als eine Lehre aus 9/11 zu bezeichnen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false