© David Braunstein

Autor Bill Buford: Billy con Carne

Erst Literatur-Experte, dann Küchenhelfer, dann Pastamacher – und immer volle Pulle: Wie der New Yorker Journalist Bill Buford zum fleischliebenden Koch-Rambo wurde.

Luft. Nichts als Luft hält Bill Buford in der Hand. Er knetet sie, er schneidet sie, er wirft sie hoch, drückt sie platt und zieht sie auseinander – mit einer Inbrunst, dass man am liebsten auf der Stelle vom Tisch aufspringen, in die Küche des Kölner Restaurants rennen und ihm was Richtiges holen würde. Einen großen Brocken Fleisch, an dem er demonstrieren könnte, was er gelernt hat als Küchensklave im „Babbo“ in Manhattan und als Lehrling eines Metzgers im Chianti.

Das Physische: Das, sagt der Amerikaner, sei es, was ihm am besten gefallen habe bei der Gastarbeit. Lesen, Schreiben, Reden, daraus bestand bis dahin sein Job als Herausgeber der renommierten Literaturzeitschrift „Granta“, als Literaturredakteur beim „New Yorker“. Am Schreibtisch kann man sich nur schwer austoben. Zumindest, wenn man so wenig cholerisch veranlagt scheint wie Buford. Verschmitzt, charmant und entspannt wirkt der 53-Jährige im Gespräch.

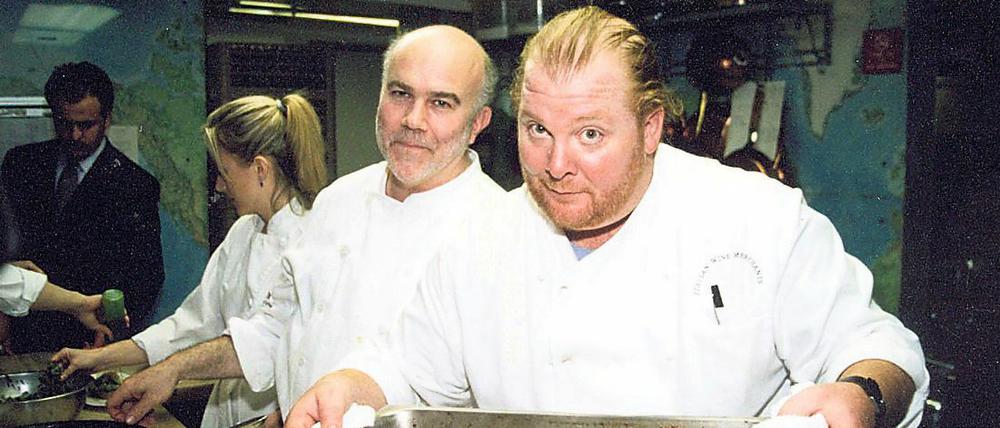

Gekocht hat er schon immer gern. Eines Tages, bei einer Dinnerparty, stand Mario Batali in Bufords Küche, der Chefkoch des „Babbo“, eines begehrten italienischen Restaurants in New York, ein so exzessiver Mann, dass sich jeder Romancier nach ihm die Finger lecken würde. „Molto Mario“ heißt seine Fernsehshow. Viel Mario. Sehr viel.

Er lässt sich erklären, was Spätburgunder ist

Die Begegnung hat Buford elektrisiert. Schon lange hatte der passionierte Amateur Lust, bei einem Profi in die Lehre zu gehen, jetzt hatte er seinen Lehrmeister gefunden. Ein paar Monate schuftete er in Marios Lokal, das in seiner Schilderung wie der Vorhof zu Himmel und Hölle erscheint, schrieb einen Artikel im „New Yorker“ darüber, kündigte, angefixt, seinen Job, machte weiter im Restaurant, ging nach Italien, um das Pastamachen zu lernen, heuerte dort bei Dario, einem legendären Metzger an. „Hitze“ heißt das pralle Buch, das er über all das schrieb, in den USA ein Bestseller, ist es jetzt auf Deutsch erschienen (Hanser Verlag, 24,90 Euro).

Der Besuch in Köln, auf der Lit.Cologne, war der Abschluss einer kurzen Deutschlandreise, die in Stuttgart begann und nach Kirchentellinsfurt führte. Da wurde Buford, zusammen mit 120 Zuhörern, bewirtet von Leuten, wie er selber einmal war: Journalisten, die leidenschaftliche Köche sind. Das hat Buford gefallen. Für andere zu kochen, es ihnen auf Tellern zu kredenzen, Essen zu teilen, das ist für ihn „das, worum es doch geht“. In New York mache das kaum ein Mensch. Wobei er auch deshalb selten eingeladen wird, weil die Leute durch seine ehrgeizigen Kreationen eingeschüchtert sind. Die letzte Einladung liegt ein Jahr zurück.

Erfreut entdeckt Buford die letzte Seite der Speisekarte: Auch im eleganten Restaurant des Hotels „Wasserturm“ werden rheinische Spezialitäten serviert, Himmel un Äd, Rievkooche mit Apfelkompott. Ob wir uns die nicht als Vorspeise teilen können? Er lässt sich erklären, was Spätburgunder ist – nur deutscher Wein kommt für ihn hier in Frage –, woher der Name Pumpernickel kommt. In New York kriege man jetzt überall Ochsenbacken, in Kirchentellinsfurt aber hat er zum ersten Mal Schweinebacken probiert.

"Meine Füße waren verstümmelt, ich hatte wahnsinnige Schmerzen"

Einer der schwäbischen Hobbyköche hat sich dort gleich den Rücken verhoben. Die Schuhe, sagt Buford und schneuzt kräftig in seine große Stoffserviette, die Schuhe, die seien beim Kochen das Wichtigste. Er habe lange gebraucht, um das zu kapieren. Die knallorangen Clogs, die Mario trug, hielt er bis dahin für einen Gimmick, so wie den roten Pferdeschwanz. Dabei hätte Buford es besser wissen müssen: „Meine Füße waren verstümmelt, ich hatte wahnsinnige Schmerzen. Ich war einfach blöd.“ Auch bei den Hosen hat der Amateur lange Widerstand geleistet, die Berufskleidung kam ihm zu affektiert vor. Irgendwann hat er kapituliert: „In Jeans wird es einem höllisch heiß.“

Und das wird es in der kleinen, hektischen Küche des „Babbo“ ohnehin. Am schlimmsten ist es am Grill. Nach der Arbeit dort, erzählt Buford, kam er sich selber wie ein Würstchen vor: heiß, prall und fettig. „Ich hatte das Gefühl, die Küche ist ein Ofen, und ich bin eine der Zutaten da drin.“ Wenn er um zwei Uhr nachts nach Hause kam, hat er erst mal kalt geduscht, ein-, zwei-, dreimal. Dann hat er sich hingesetzt, Notizen gemacht und gewartet, bis er wieder runterkam. Manchmal ist er nach Stunden des Rumsitzens einfach umgefallen und eingeschlafen. Seine Kollegen sind nach Feierabend oft noch zusammen ausgegangen. „Aber da weiß man nie, wann und wo die Nacht endet. Du hast so schwer geschuftet und bist dann so durstig, dass es leicht ist, sehr sehr betrunken zu werden.“

Sex, Drugs and Rock’n’Roll: Ähnlich wüst wie in Anthony Bourdains Restaurant-Report „Geständnisse eines Küchenchefs“ geht es im „Babbo“ zu. Das gefundene Fressen für einen Vollblutreporter wie Buford. In die deutsche Ausgabe haben es auch ein paar Passagen geschafft, die der Autor in der amerikanischen auf Marios Bitten hin herausgestrichen hat. Zum Beispiel die Brustvergrößerung einer Kollegin, die heute noch im „Babbo“ arbeitet. „Leute, die nicht mehr seine Angestellten sind, waren ihm egal.“

© Hanser

Wie die Reaktionen der Portraitierten waren? „Kompliziert“, sagt Buford. Nach der Geschichte im „New Yorker“, hatte Mario erklärt, er käme sich vor wie einer, der 24 Stunden in einem Raum mit lauter Spiegeln steht. „Bei dir sehen wir alle wie tobende Paranoide aus. Unfassbar, dass wir dich da reingelassen haben.“ Buford mag es selber überrascht haben, als Spion bezeichnet er sich einmal. Überrascht hat ihn auch die Reaktion des wilden Frankie, der, wie Mario selbst, durchaus geschmeichelt war. „Frankie kommt rüber, wie er war, ein Wahnsinniger, ein Monster. Aber er fand’s super.“

Auch Buford selbst wirkt im Buch fasziniert von diesen fluchenden Monstern. Die Küche hat große Ähnlichkeit mit dem Fußballplatz – Bufords erstes Buch „Geil auf Gewalt“ handelte von Hooligans, mit denen er ein Jahr lang herumzog: ein Ort, um Muskeln spielen zu lassen. Bufords Ausflug ist auch eine Mutprobe, deswegen kann er an keinem Punkt kneifen. Egal, wie stark er als „Küchenhure“ gedemütigt wird.

Auf der Bühne der Lit.Cologne setzt sich der Männerkampf fort, als Schlagabtausch zwischen zwei Schwergewichten: Wer ist noch witziger, noch schlagfertiger? Buford könnte keinen eloquenteren Gegenpart als Denis Scheck haben, der in Köln als Moderator und Übersetzer auftritt. Und doch muss auch er zweimal kurz nach Luft schnappen. Buford, physisch eher klein, presst die Lippen aufeinander wie ein Boxer, der alle Muskeln anspannt, bevor er sich auf den Gegner stürzt.

Auf Denis Schecks Frage, was er zum Lunch gegessen habe, antwortet Buford: „Essig.“ Sauerbraten ist es gewesen, mit Brokkoli, den er erst mal betatscht. „Etwas zu gar“, befindet er. Seit der Arbeit im „Babbo“ kocht Buford anders: mit Fingern, Augen, Ohren und Mund. Und leerem Magen. Ein Koch, so seine Erfahrung, muss immer etwas hungrig sein. Messbecher und Küchenuhren braucht er nicht mehr. (Wobei der Amerikaner ohnehin nicht wie jemand wirkt, der nach der Uhr lebt; er scheint einen eher italienisch-gelassenen Umgang mit der Zeit zu pflegen.) Er hört, ob der Lammbraten gar ist, fühlt es mit den Fingern, schmeckt, ob im Salat noch Sand ist. Wieder und wieder und wieder, Wiederholung, sagt Buford, ist in der Küche das Wichtigste. „Neben guten Schuhen und leichten Hosen.“

Die unflätige Sprache, das ewige "Scheiße" schreckt ihn nicht

Den Sauerbraten isst er nur zur Hälfte auf, „ich kriege bestimmt noch mal Kutteln heute“, ein paar Tage zuvor habe er dreimal Kutteln vorgesetzt bekommen. Die Kölner Speisekarte lässt er sich mitgeben. Bufords Leidenschaft fürs Essen, seine Neugier sind echt, das merkt man schnell, wenn er von grünen Bohnen schwärmt oder seinem Markt am Union Square, auf dem nur Händler erlaubt sind, die ihre Lebensmittel selber angebaut, gemacht oder gepflückt haben.

Der Ausflug in die Welt der Küche war für Buford mehr als eine tolle Story. Es hat ihn, so sagt er, verändert, auch ganz praktisch. Seit zweieinhalb Jahren Vater von Zwillingen, ist er zum „New Yorker“ zurückgekehrt, aber nicht als Literaturredakteur, sondern als Gastro-Reporter. Für ihn kein so großer Schritt: Essen, das ist für den Toskana-Fan, der mit amerikanischer Supermarktkost aufgewachsen ist, Kultur und Geschichte, jedes Menü ein Drama. Schon das Kochen: die Vorbereitung, das Garen, das Speisen, jeder Akt ein Akt. Auch die unflätige Sprache, das ewige "Scheiße" schreckt ihn nicht. Im Gegenteil, für ihn ist das das Schöne der Sprache: ihre Elastizität. Ob fuck, cunt oder cazzo, das Wort, das er in der Metzgerei von morgens bis abends hörte, das einzige, das er verstand: „Das ist wunderbar, was man alles mit einem Wort ausdrücken kann. Da wird so viel reingepresst, dass es eine großartige Energie kriegt.“

Ein Buch nicht nur übers Essen, sondern auch übers Lernen

Zu Dario in die Metzgerei ist Buford nicht nur gegangen, um Super-Mario zu übertrumpfen – bei einem Fleischer nämlich war der Koch nicht in die Lehre gegangen –, und alles übers Fleisch zu erfahren, das ihn so fasziniert. Er wollte noch mal ganz von vorne, ganz unten anfangen, wo er nichts kann, nichts weiß, nichts versteht und Tage lang erst mal nur den Boden wischt. „Hitze“ ist ein Buch nicht nur übers Essen, sondern auch übers Lernen. Über diesen mühsamen und weiten, mit Rückschlägen und Niederlagen gespickten Weg, an dessen Rand jene „kleinen Explosionen“ liegen, die Buford so liebt. Deswegen habe er sich überhaupt in das Abenteuer gestürzt: „Ich war ein Spezialist geworden. Ich wusste, wie man schreibt, wie man redigiert, wie man eine Zeitschrift macht. Es hat ja auch Spaß gemacht. Aber das tat ich seit Jahren. Ich wollte wieder was lernen.“ Und er hatte die Unterstützung seiner Frau, die ihren Job als Journalistin kündigte, um ihren Mann in die Toskana zu begleiten. Und die nun selber eine Obsession, ja, Mission hat: den Wein, den sie für Frauen in New York demystifizieren will.

Wer glaubt, dass Buford nun für den Rest seines Lebens allein das hohe Lied der schlichten italienischen Mamma-Küche singen wird, kennt den Amerikaner schlecht. Am Montag fliegt er nach New York zurück, am Mittwoch beginnt er in Washington sein nächstes Abenteuer, sein neues Buch. Dann stellt er sich in die Küche eines französischen Edelkochs, Michel Richard, „der ist irrwitzig erfinderisch, jeden Tag erfindet er fünf wirklich neue Rezepte“. Buford will die französische Küche entdecken und erobern. „Das Komische ist: Mit ihr fing alles an, schon die Art, wie das hier auf dem Teller präsentiert wird – und trotzdem hassen alle, die was mit Essen zu tun haben, die Franzosen.“ Im Moment sei die Küche auch in einem "sehr uncharismatischen" Zustand. Doch dem im Vergleich zu den Spaniern etwa schlechten Ruf hält Buford entgegen: "Ich glaube, die interessanten französischen Köche sind ziemlich wild." Sagt’s und strahlt. Er habe erst in seinen Namen reinwachsen müssen, sagt der für seine Ruppigkeit berüchtige englische Starkoch Marco Pierre White in "Hitze". Bill Buford musste das nicht. Der Name passt zu ihm, dem schreibenden Cowboy der Großstadt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false