© AFP

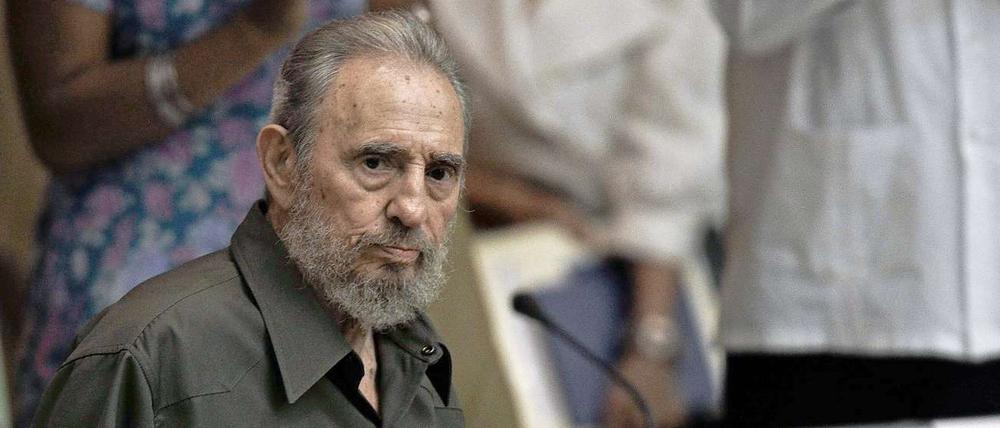

Kuba: Castro im Parlament

Vier Jahre nach seiner Erkrankung: Fidel Castro ist zurück und redet wie einst. Dabei bräuchte Kuba dringend Erneuerung.

Berlin - Das immerhin erinnerte ein wenig an früher: Als Fidel Castro, Kubas ewiger Revolutionär, am Samstag zum ersten Mal seit seiner Erkrankung vor vier Jahren in der Nationalversammlung auftrat, tat er das nicht im Krankengewand oder Trainingsanzug, sondern in olivgrüner Uniform. Wie früher brachen die 610 Deputierten in begeisterten Beifall aus, als er am Morgen in Begleitung seines Bruders und Nachfolgers Raúl Castro das Gebäude betrat: Sie klatschten minutenlang. Und wie früher übertrugen die staatlichen kubanischen Medien die Rede live – und bezeichneten Fidel Castro als Máximo Líder, also „Obersten Führer“ Kubas. Das dürfte die Spekulationen über seine künftige Rolle erneut anheizen.

Was erleben Kuba und die Welt da derzeit? Die simple Genesung einer einst welthistorischen Figur, deren Einfluss auf den Gang der Dinge zunehmend schwindet? Oder die ambitionierte Wiederkehr eines „political animal“, das noch einmal den Machtkampf mit dem jüngeren Bruder sucht? Seit einem Monat schon ist Fidel Castro wieder in der Öffentlichkeit präsent. Raúl Castro ist seit 2008 zwar formell Staats- und Regierungschef Kubas. Doch Fidel ist immer noch Erster Sekretär der herrschenden Kommunistischen Partei. Am kommenden Freitag, dem 13., wird er 84 Jahre alt.

Vor einer Woche hatte Raúl Castro vor der Nationalversammlung angekündigt, die Regierung werde mehr Privatinitiative in der Wirtschaft zulassen. So dürfen die Kubaner künftig kleine Geschäfte gründen und sogar Angestellte beschäftigen. Bisher waren testweise nur kleine Friseurläden und private Taxis zugelassen. Gleichzeitig sollen hunderttausende überflüssige Arbeiter aus Staatsbetrieben entlassen werden, die von der wachsenden Privatwirtschaft übernommen werden sollen. Was tat Fidel? Er präsentierte den ersten Band seiner Autobiografie unter dem Titel „Der strategische Sieg“. 900 Seiten. Was nicht verwundert an einem Mann, der früher Reden hielt, die meist mehr als fünf Stunden, gern auch mal sieben Stunden dauerten.

Zwischen diesen Polen, mutlos der Zukunft entgegengehend und verklärt in die vermeintlich glorreiche Vergangenheit zurückblickend, dümpelt Kubas Inselmarxismus vor sich hin. Veränderung? Stillstand? Rückschritt? Die Signale sind widersprüchlich. Einerseits durften in den vergangenen Wochen mehrere verurteilte Dissidenten die Gefängnisse verlassen, manche von ihnen flogen nach Spanien. Der Oppositionelle Guillermo Fariñas unterbrach daraufhin seinen Hungerstreik, mit dem er mehr als 80 Tage lang für die Freilassung kranker Gefangener demonstriert hatte. Andererseits haben sich alle Hoffnungen auf einen Kurswechsel als illusionär erwiesen, die sich mit Raúl Castro anfangs verbanden. Die Wirtschaftslage ist schlecht, Kuba braucht dringend Unterstützung. Die Regierung macht die globale Finanzkrise und Hurrikane verantwortlich. Und Fidel schimpft derweil in altbewährter Manier auf den verhassten großen Bruder im Norden, die USA.

Mit scharfen Worten warnte er in seiner Rede vor der Nationalversammlung am Samstag US-Präsident Barack Obama vor einem drohenden Weltuntergang durch einen Atomkrieg und kritisierte die Politik Washingtons gegenüber Nordkorea und dem Iran. „Ein Mann muss die Entscheidung alleine treffen, der Präsident der Vereinigten Staaten. Sicherlich hat er es noch nicht beachtet, aber seine Berater beginnen zu verstehen.“ Ein Atomkrieg hätte Castro zufolge die schlimmsten Konsequenzen für den Planeten. „Für die Menschheit gäbe es dann keine Rettung.“ Zu innenpolitischen Fragen äußerte sich Fidel nicht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false