© Hergen Schimpf/ promo

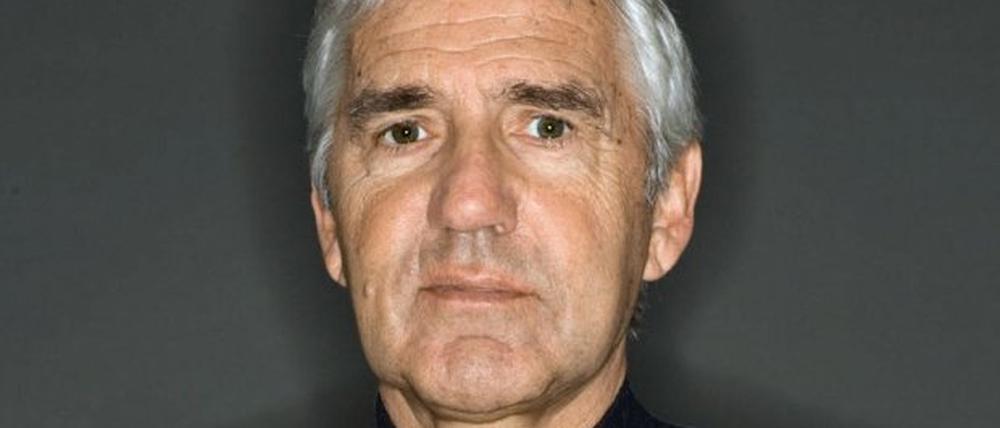

Interview: Jörg Berger: "Die Stasi sagte: Der Kopf muss weg!"

Zwei seiner besten Freunde haben ihn bespitzelt. Seine Frau hielt ihn für paranoid. Jörg Berger lebt nach der Maxime: Verdränge und mache den nächsten Schritt.

Herr Berger, in den 70ern waren Sie in der DDR ein erfolgreicher Fußballtrainer – Sie hatten ein Auto, eine große Wohnung, konnten reisen. Wieso wollten Sie weg?

Das kann nur jemand verstehen, der mich gut kennt. Meine Mutter hat oft meine Gedanken gelesen: „Junge, glaub nicht, die im Westen warten auf dich!“, sagte sie dann. Ich war privilegiert, hätte Nationaltrainer werden können. Aber in meinen Entscheidungen war ich immer gebunden, ich durfte nicht leben, wo ich wollte, meinen Job nicht frei wählen. Der endgültige Bruch kam dann, als die Funktionäre auf mein Privatleben Einfluss nehmen wollten.

Was haben die von Ihnen verlangt?

Ich war geschieden, seitdem durfte ich nicht mehr zu Spielen im Westen reisen. Man gab mir klar zu verstehen: Heirate, dann ändert sich das. Ich habe mich einfach nicht mehr frei gefühlt.

Wie stark wurden Sie von der Stasi überwacht?

Wenn ich alles gewusst hätte, was in meiner Akte steht – vielleicht hätte ich mich nicht getraut zu flüchten. Ich hatte zum Beispiel nach der Scheidung eine Freundin in Berlin, die Stasi fuhr mir nach, in der Akte gibt es eine detaillierte Skizze von Leipzig bis zu ihrer Wohnung. Und kleine Dinge: In unserem Haus gab eine Frau weiter, dass ich nur 20 Pfennig für die deutsch-sowjetische Freundschaft gespendet hatte. Gott sei Dank habe ich mich aber nicht sehr verdächtig gemacht.

Aus Instinkt?

Ich wollte niemanden belasten, also habe ich keinem erzählt, was mir durch den Kopf ging, die ganzen drei Jahre lang, in denen ich an die Flucht dachte. Nur am letzten Tag habe ich es meiner Mutter gesagt.

Hand aufs Herz, Herr Berger: Spielte bei Ihrer Flucht nicht auch eine Rolle, dass die ganz große Trainerkarriere nur im Westen möglich war?

Meine Wünsche waren bescheidener: Wenn ich die Spiele vom FC Bayern oder Mönchengladbach im Fernsehen sah, dann wünschte ich mir: einmal da im Stadion sein! Aber als ich im Westen war, wollte ich natürlich meine Chance nutzen.

Im März 1979 flüchteten Sie nachts, vor einem Spiel, aus einem Hotel im jugoslawischen Sobotica. In welchem Moment war Ihre Angst am größten?

Als der Zug nach Belgrad in Sobotica einrollte und ich wusste: Es gibt kein Zurück. Und an der österreichischen Grenze, bei der Passkontrolle. Die bundesdeutsche Botschaft in Belgrad hatte mir einen gefälschten Pass ausgestellt. Der Grenzer erkannte mich zwar, es stand schon in den Zeitungen, dass ein Fußballtrainer abgehauen war. Aber er ließ mich gehen.

Ihren neunjährigen Sohn ließen Sie bei Ihrer Exfrau zurück.

Ohne einen gewissen Egoismus hätte ich diesen Weg nicht gehen können. Ich dachte, dass ich meinen Sohn nie wiedersehen würde. Natürlich habe ich versucht, Kontakt zu halten. Das Schlimmste war, dass ich mich ihm nicht erklären konnte.

Hatte Ihr Sohn Nachteile durch Ihre Flucht?

Ja, das war für mich sehr belastend. Nur ein Beispiel: Ron spielte Fußball, ziemlich gut sogar, und bei einem wichtigen Spiel hieß es: Du spielst nicht, Berger, der Name eines Verräters, soll nicht auf der Anzeigetafel stehen.

Wann haben Sie Ihren Sohn wiedergesehen?

Im Sommer 1989 in Prag. Ich bin da sehr naiv hingefahren und dachte: Jetzt nimmst du deinen Sohn in den Arm und zehn Jahre sind vergessen. Mit welchen Gefühlen er nach Prag fährt – daran habe ich gar nicht gedacht.

Ihr Sohn sagte später: „Ich habe in Prag nicht drei Tage mit meinem Vater verbracht, sondern es war wie ein Hauptgewinn in einem Preisausschreiben: drei Tage mit einem Bundesliga-Trainer.“

Das tat weh. Sehr. Ein Vater sieht seinen Sohn nach zehn Jahren, will ihm eigentlich viel näher sein, mehr Liebe geben und Gefühle zeigen. Aber da kommt ein Junge, der seit neun Jahren seinen Vater nur samstags in der Sportschau gesehen hat, für den der Vater eben der Bundesliga- Trainer ist. Nach der Wende lebte mein Sohn bei mir, meiner zweiten Frau und unseren Zwillingstöchtern in Frankfurt, wir haben viel zusammen unternommen. Irgendwann kam das Vertrauen zurück, es brauchte einfach viel länger, als ich gedacht hatte. Heute haben wir ein tolles Verhältnis.

Als Sie im Westen waren, haben Sie da von Ihrer Flucht geträumt?

Ich habe bestimmt zwei Jahre die gleichen Albträume gehabt: Ich war wieder in der DDR, war entführt worden oder mit dem Sport hingefahren und konnte nicht mehr zurück. Ich bin jedes Mal schweißgebadet aufgewacht, das war so intensiv, im ersten Moment wusste ich nicht: Ist das wahr?

Eine Woche vor Ihnen war der Fußballer Lutz Eigendorf geflohen. 1983 starb er bei einem Autounfall. Die Vermutung, dass die Stasi Schuld an dem Unfall hatte, wurde nie ausgeräumt.

Als ich es erfuhr, habe ich sofort eine Gänsehaut gekriegt und Angst gehabt. Ich war ja in ähnlichen Situationen, wo mir ein Rad abgegangen ist auf der Autobahn. Oder als man mich nach Schweden locken wollte, zu einem angeblichen Treffen mit meiner Mutter. Ich habe meiner jetzigen Frau immer gesagt: Wenn mir was passiert, lass das genau untersuchen, glaub nicht an einen Unfall oder dass ich einfach weg bin.

Hielt Ihre Frau Sie nicht für paranoid?

Sie sagte: „Du hast Verfolgungswahn, glaubst du, dass du denen so wichtig bist?“ Wenn ich mal was erzählt habe, hielt sie das für eine Räuberpistole.

1986 ging es Ihnen gesundheitlich schlecht. Sie vermuteten, die Stasi habe Sie vergiftet.

Ich hatte Fieber, mir war oft übel, schließlich kamen Lähmungserscheinungen dazu, ich konnte mich kaum noch bewegen. Es gab ja Vergiftungsfälle ...

... wie den des Fluchthelfers Wolfgang Welsch, der 1981 mit einer Bulette vergiftet wurde.

Meine Krankheit fiel genau in einen Zeitraum, wo in meiner Akte steht: „aggressives Vorgehen“.

Wann haben Sie Ihre Akte eingesehen?

Schon 1993. Dieter Kürten hatte das angeschoben, ein Team vom ZDF-Sportstudio war dabei. Ich saß also in der Normannenstraße vor all diesen Ordnern. Und dann begriff ich: Unter den Dutzenden von Spitzeln sind zwei meiner besten Freunde. Darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Mir wurde schlecht, ich musste mich übergeben.

Einer der beiden Freunde war Bernd Stange.

Er hat mich sogar weiter verraten, als ich schon im Westen war, und da war er ja bereits Nationaltrainer der DDR.

Hat er später den Kontakt zu Ihnen gesucht?

Nein, beide Freunde nicht, dazu waren sie zu feige. Das Gespräch ging von mir aus. Ich habe das nie verstanden.

Nach der Wende standen Sie bei Carl Zeiss Jena vor der Galerie der Mannschaftsfotos. Auf einem waren Sie zu sehen – aber mit einem fremden Gesicht.

Nur meine Krawatte war noch da. Da sieht man, wie viel Angst dieses System hatte. Der Mann, der das Fotokabinett pflegte, sagte: „Jörg, du weißt doch, wie das war, was hätte ich denn machen sollen?“ Die Stasi sagte eben: Der Kopf muss weg! Und dann hat er ein retuschiertes Bild bekommen. Heute hängt aber wieder mein Kopf da.

Herr Berger, Sie wurden 1944 geboren – an einem Freitag, den 13.

Und auch noch gegen 13 Uhr! Aber gleich nach meiner Geburt habe ich Glück gehabt: Meine Mutter lebte in Danzig, sie hatte Tickets für die „Wilhelm Gustloff“, um vor der Roten Armee zu flüchten. Irgendwer hat sie dann überredet, doch lieber den letzten Zug Richtung Leipzig zu nehmen.

Das Flüchtlingsschiff wurde von einem sowjetischen U-Boot versenkt. 9000 Menschen starben.

Ich habe die Tragweite erst vor kurzem begriffen, als der Film im Fernsehen lief. Meine Mutter hat über die Zeit nicht gern gesprochen.

Ihre Lieblingsbeschäftigung als Kind war „Fetten“ – können Sie uns das übersetzen?

Das war so ein Leipziger Ausdruck fürs Fußballspielen: „Kommste mit fetten?“ Wir sind dann immer auf die wilde Wiese, bis in den Oktober habe ich dort barfuß gespielt. Zu Hause war es eng, ich teilte das Zimmer mit meiner Großmutter. Also wurde ich ein Kind der Straße. Ich glaube, das war das erste Zeichen für meinen Freiheitsdrang.

Woher haben Sie den?

Von meiner Mutter. Als Trainer in der DDR reiste ich oft, danach musste ich ihr alles über den Westen erzählen. Und Postkarten schreiben – jede einzelne habe ich in meiner Stasiakte als Kopie wiedergefunden. Als ich im Westen war, ging das Reisen richtig los: Nordthailand hoch bis zum Goldenen Dreieck, durch Sri Lanka mit einem Mietauto ... Manchmal habe ich gedacht: Ich hole nach, was meine Mutter auch gern gemacht hätte.

Nach der Schule arbeiteten Sie als Maurer und verdienten sich Taschengeld als Fotomodell. Es gibt ein hübsches Foto: Jörg Berger posiert in Arbeitskluft mit Bauarbeiterhelm.

Das war irgendeine Werbung. Ich habe auch für Kleidung gemodelt, ich sah ja nicht so schlecht aus. Oder für die Leipziger Messe, da gibt es einige Bilder: Ich, ganz in Leder, neben mir ein hübsches Mädchen mit einer Creme in der Hand. Oder ich, mit Rasierschaum im Gesicht.

Was wurde aus Ihren handwerklichen Fähigkeiten?

Nichts, ich hatte zwei linke Hände. Wenn ich die Mauer gebaut hätte, wäre sie nach einem Tag eingestürzt! Ich wollte Architektur studieren, aber dann war es mir auf dem Bau doch zu happig. Ich habe mich dann lieber ins Theoretische reingekniet und bin auf die Sporthochschule in Leipzig.

Der Titel Ihrer Abschlussarbeit lautet: „Probleme der Planung des individuellen Trainings unter besonderer Berücksichtigung der positionsspezifischen Anforderungen an den Außenstürmer im Fußball“. Kann man da heute noch was draus lernen?

Wenn heute Trainer sagen: Wir müssen individueller trainieren, wir brauchen verschiedene Trainer für spezielle Trainingsmethoden, dann kann ich nur schmunzeln. Wir hatten eine sehr gute Ausbildung, immer in Verbindung mit anderen Sportarten, Trainingsmethodik, Sportmedizin, Sportwissenschaft ... Als ich in den Westen kam, musste ich meinen DFB-Trainerschein in Köln machen – da wurde mit DDR-Lehrbüchern gelernt.

Sie trainierten unter anderem Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und den 1. FC Köln. Gab es einen Unterschied zwischen Ost- und Westspielern?

Die Profis im Westen waren selbstsicherer und stabiler in ihrer Psyche. Meine große Stärke ist ja das Motivieren, jemanden stark machen, und das haben die richtig gut angenommen. Aber sie waren nicht besser ausgebildet. Wenn die DDR-Spieler von ihrer Psyche her ähnlich stark gewesen wären, dann hätte die DDR die deutsch-deutschen Duelle vielleicht öfter gewonnen.

Günter Netzer sagte einmal, Michael Ballack könne kein Führungsspieler sein, weil er in der DDR sozialisiert wurde.

Das hat er korrigiert. Es ist doch eine Frage des Einzelnen. Nehmen Sie Matthias Sammer: Der war und ist eine absolute Führungsperson. Oder Ulf Kirsten, der hat die Dinger reingemacht wie eh und je. Natürlich gab es auch Spieler, die der Konkurrenz nicht standgehalten haben, Andreas Thom zum Beispiel: ein begnadeter Fußballer, der aber mit dem Druck nicht umgehen konnte.

Als Eintracht Frankfurt mit Ihnen durch ein 5:1 in der Bundesliga blieb, sagte Ihr Spieler Fjörtoft: „Jörg Berger hätte auch die Titanic gerettet.“ Wie motiviert man eine Mannschaft, die ganz unten steht?

Du musst die Spieler in Einzelgesprächen dazu bringen, wieder an sich zu glauben. Dabei musst du positiv sein, so positiv, dass du sie sogar belügst, ihnen einredest, wie gut sie sind.

Seltsamer Beruf: Man muss lügen, um erfolgreich zu sein?

Man muss das Negative beiseiteschieben. Mir ist es immer gelungen, dabei überzeugend zu sein. Ich hatte auch eine starke Eigenmotivation, habe gesagt: Wir schaffen das! Die Spieler haben mir das abgenommen. Und wir haben es geschafft.

Haben Sie mit der gleichen Strategie auch gegen Ihre Krankheit gekämpft?

Ich wollte mich von Anfang an nicht ständig mit dem Krebs beschäftigen, sondern nach vorn schauen, und das habe ich im Sport gelernt: Ich muss verdrängen können, um den nächsten Schritt machen zu können.

2002 wurde bei Ihnen Darmkrebs diagnostiziert.

Ich trainierte damals Alemannia Aachen, ich erfuhr die Diagnose eineinhalb Stunden vor dem Spiel gegen Union Berlin. Ich wollte, dass es weitergeht, bin zum Spiel hin, und sogar hinterher noch vor die Kameras.

Was ging in Ihnen vor in den 90 Minuten?

Ich habe gedacht, dass es vielleicht mein letztes Spiel sein könnte. Wir gewannen, aber das Ergebnis war mir egal.

Sie wurden dreimal operiert und haben mehrere Chemotherapien hinter sich, zuletzt im Dezember 2008. Sind Sie jetzt geheilt?

Geheilt ist man erst, wenn Rückfälle ausbleiben.

Begriffe wie „Schicksalsspiel“, „Abstiegsangst“ und „Existenzkampf“ – haben die sich für Sie relativiert?

Seit dem Tag der Flucht weiß ich, was Angst ist und wie sich eine existenzielle Bedrohung anfühlt. Solche Begriffe würde ich nie leichtfertig benutzen. Ich habe schon so vieles durchlebt, dass ich sicher gefestigter bin als andere.

Nach Ihrer letzten Chemotherapie verloren Sie Ihre Haare und kommentierten Ihre Glatze: „Dann mach ich eben den Bruce Willis.“ Sind Sie tatsächlich so cool?

Wenn ich solche Sprüche mache, meine ich die auch so. Ich war immer ein Kämpfer. Am Tag einer schweren Operation in Berlin, die 8 ½ Stunden dauerte, stellte ich mich bei dem Professor vor. Er fragte mich: „Was haben Sie heute gemacht?“ – „Ich war mit Falko Götz beim Italiener.“ Ich durfte ja nichts essen, aber das war mir egal, dann kriege ich eben einen Einlauf mehr. „Und dann?“ – „War ich bei Udo Walz, dem Friseur.“

Wie hat der Arzt reagiert?

Er schaute mich an und sagte: „Wir schaffen das.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false