© dpa

Globalisierung: Anschluss Ost - Nokia in Rumänien

Bochum tut mir leid, sagt Viorel Gavrea, der Mann, der Nokia nach Rumänien gelockt hat – aber vielleicht kommt auch Daimler bald her! Die eine Stadt verabschiedet sich von 2300 Jobs, die andere freut sich, dass der Kapitalismus endlich ankommt. Eine Geschichte über die zwei Gesichter der Globalisierung.

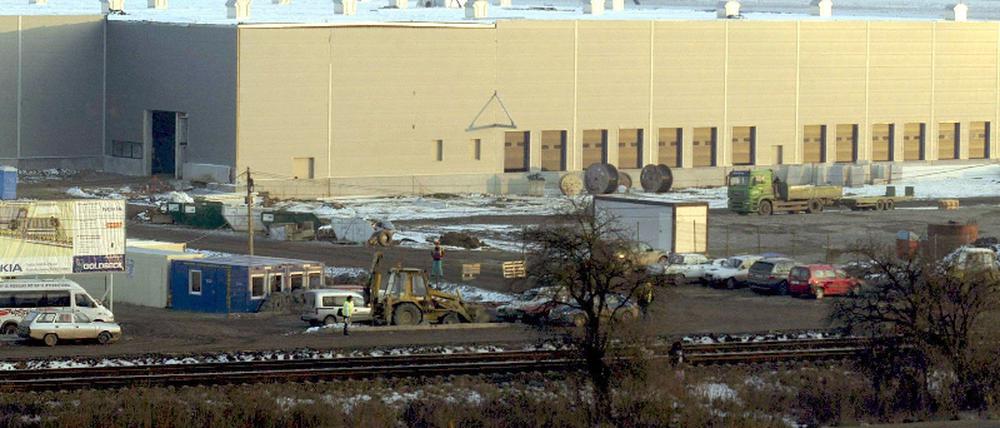

Der „Fuß Gottes“ ist grau und derart mächtig, dass er schon auf einige Kilometer Entfernung zu erkennen ist. Er haben steckt er im Schlamm Siebenbürgens, auf einer Fläche von 35000 Quadratmetern, gute 20 Kilometer vor den Toren von Klausenburg, das hier Cluj heißt, funktional, wie industrielle Fertigungshallen nun mal sind. Nokia, der finnische Mobilfunkkonzern, macht da in puncto Ästhetik keine Ausnahme.

Für Viorel Gavrea ist das, was da derzeit in seinem Industriepark entsteht und im 2000 Kilometer entfernten Bochum heftige Wallungen ausgelöst hat, nichts weniger als die rumänische Entsprechung des Sechsers im Lotto. Gavrea, Manager des Industrieparks Tetarom, ein gedrungener Herr Ende 40, im Fünfzigerjahreanzug, mit kantiger Kassenbrille, insgesamt ein Mann, der eher nach altem als nach neuem Rumänien aussieht, hat nun also den Fuß Gottes in seinen Händen – und er macht nicht den Eindruck, als ob er ihn so schnell wieder loslassen wollte. Kommt alles, wie es kommen soll, dann wird die Ansiedlung von Nokia schon vom Jahr 2010 an etwa 200 Millionen Euro an Steuern in den rumänischen Haushalt spülen. Selbst, wenn sich der Konzern ein paar Jahre später von dannen macht, wird es ein Milliardengeschäft sein. Alle Enthüllungen dieser Woche, alle Proteste der vergangenen Wochen in Deutschland werden daran nichts ändern. Oh ja, Viorel Gavrea, wirkt wirklich zufrieden.

2006 war es, da hat Gavrea mit seinen Konzepten für Gewerbegebiete in der Region Klausenburg den „European Enterprise Award“ bekommen. Er ist nach Brüssel gefahren, und dort hat EU-Kommissar Günther Verheugen ihm eine grüne Krawatte überreicht. Eine schöne Anerkennung, sicher – das Geld aber bekamen die anderen Preisträger, weil Rumänien damals noch nicht in der EU war. Gavrea lächelt süffisant. Es ist ein Siegerlächeln. Nur, dass er sich dafür nun keine grüne Krawatte mehr umbinden muss.

2006 war es auch, im April, da sind sie aufgetaucht in Klausenburg, die Nokianer, was davon zeugt, wie lange dieser Umzug schon vorbereitet worden ist. Sie kamen mit dem Selbstbewusstsein eines Global Players mit 65 000 Beschäftigten, immer hart an der Grenze zur Überheblichkeit, mal wieder bereit, Standortmonopoly zu spielen – und dazu mit einem Fragenkatalog, der Klausenburgs Verwaltung bis aufs Äußerste strapazierte, wie Oberbürgermeister Emil Boc sich erinnert. „Die wollten“, sagt Boc, „binnen zehn Tagen einfach alles wissen.“ Durchschnittslohn, Arbeitslosenquote, Alkoholkonsum, Durchschnittsnoten der Absolventen der technischen Studiengänge an der Uni Klausenburg und auch, wo die ganzen Ingenieure, die in der Spätphase Ceausescus ihr Examen gemacht hatten, abgeblieben sind. In Klausenburg wussten sie das nicht.

Dann kriegt das raus, sagten die Nokianer.

Es muss so um die Zeit gewesen sein, da sie in Bochum die Produktion verdichtet haben. „Wir haben hier doch gearbeitet ohne Ende“, sagt Ute Beer, 47, Betriebsrätin und seit 14 Jahren bei Nokia beschäftigt: 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und an Feiertagen auch. Oh ja, sie haben Bochum profitabel gehalten, und Nokia hat zufrieden gewirkt. „Wir haben“, sagt Beer, „wirklich gute Zahlen geschrieben.“ 134 Millionen Gewinn hieß es am Mittwoch im Wirtschaftsmagazin „Capital“, aber der Streit ist schon längst so weit gediehen, dass die Finnen nicht einmal mehr den Fleiß der eigenen Angestellten gelten lassen wollten. Prompt kam die Antwort, das Bochumer Werk sei „im Prinzip nur eine Kosten-Stelle“, es sogar das „teuerste und am wenigsten wettbewerbsfähige Werk“, denn es produziere nur sechs Prozent der Handys, verursache aber 25 Prozent der Personalkosten.

Nein, geahnt haben sie davon lange nix in Bochum. Auch nicht, dass sie – noch so eine Entdeckung dieser Woche – schon seit Jahren mit weniger Personal arbeiteten, als Nokia für seine Subventionen hätte schaffen müssen, und dass die nordrhein-westfälische Landesregierung davon gewusst hat. Im Fall Nokia haben viele Leute viel gewusst, ohne sich zu rühren, auch der Bochumer Betriebsrat, und vielleicht ist das das Schlimmste: dass man die Angestellten ins offene Messer hat laufen lassen.

Aus der Arbeit ohne Ende ist in Bochum nun „ein Kampf bis zum bitteren Ende“ geworden. Viel in der Hand, das weiß auch die Betriebsrätin, haben sie in diesem Kampf nicht. Ein bisschen Moral, eine Prise Wirtschaftsethik. Nokia wird Bochum aufgeben, schon Mitte 2008, auch wenn seit gestern die Staatsanwaltschaft wegen Verstößen gegen die Subventionsvorgaben ermittelt. Auch wenn Nokia womöglich einige Millionen zurückzahlen muss. Im Prinzip ist nicht mal Streik drin, weil die Bochumer Produktion schon jetzt in Ungarn aufgefangen werden könnte, wie es heißt.

Wenn man Viorel Gavrea damals, im Sommer 06, gefragt hätte, ob man demnächst am Beispiel Bochum und Klausenburg eine Geschichte über die zwei Gesichter der Globalisierung würde schreiben können, hätte er nur müde abgewinkt. Nokia hatte nämlich den Kontakt nach Klausenburg abgebrochen, fast ein halbes Jahr lang. „Der Finne“, weiß Gavrea, „redet nicht gern.“ In Bochum wissen sie das jetzt auch.

Die Polen waren damals noch im Rennen und andere Standorte in Rumänien. Und als sich dann Nokia wider Erwarten doch wieder meldete, da haben sie den schweigsamen Finnen sechs Standorte angeboten. Den siebten, sagt Gavrea, haben sie genommen, sumpfiges Gelände der Gemeinde Jucu, mit derart hohem Grundwasserspiegel, dass die Arbeiter der Firma Goldbeck ständig über nasse Füße geflucht haben, als es im September 2007 endlich mit dem Bau der Fabrik losging. Goldbeck? Ja, Goldbeck aus Bielefeld, sagt Gavrea, „die waren günstiger als ein deutsch-rumänisches Konsortium.“ Gavrea lächelt wieder. Viele Polen waren auf der Baustelle. Auch Ukrainer. Und wenig Rumänen, weil rumänische Bauarbeiter meist im Ausland beschäftigt sind. Jetzt sind die Inder da. Und die Chinesen. Die richten die Bänder ein in der Fertigungshalle, in der dann ab Montag die Rumänen stehen sollen, zunächst 500, später 3500. Alle fünf Sekunden ein Handy, im Endlostakt. Das Erste, sagt Oberbürgermeister Boc, „wird unsere Geburtsurkunde sein.“ In Klausenburg haben sie dann Teil am globalen Spiel, ein paar entscheidende Jahre lang. „Das erste Handy“, sagt Boc, „bedeutet: Klausenburg lebt.“

Und Bochum stirbt? Vor dem Werkstor von Nokia haben sie ein Soli-Zelt aufgebaut, und bei denen, die drinnen sitzen, sind die Augen bisweilen mindestens so feucht wie der Boden im rumänischen Jucu. Draußen vor dem Zelt ist es kalt in diesen Januartagen. In zwei Fässern wird Sperrholz verbrannt. Ein kleines bisschen erinnert die Szenerie an die 80er, an den Kampf um Rheinhausen während des Stahlarbeiterstreiks, die gleiche Verzweiflung in den Gesichtern, denn dies hier ist ein Kampf nicht nur um den Arbeitsplatz, sondern auch um die eigene Identität. „Wir hatten doch unser ganzes Leben auf Nokia ausgerichtet“, sagt Ute Beer. „Wie im Kindergarten haben wir geheult“, sagt Ayten Kilci, 42, seit zehn Jahren in der Fertigung beschäftigt, „als die Nachricht von der drohenden Werksschließung kam.“ Eine „richtige Familie“ sei man geworden über all die Trauer, sagt Kilci. Man habe Handynummern ausgetauscht.

Ayten Kilci ist alleinerziehend. Sie hat noch Schulden, weil sie sich im vergangenen Jahr ein Auto gekauft hat. Wahrscheinlich hätte sie das nicht getan, wenn der Finne mehr reden würde.

Handys montieren in Zeiten der Globalisierung – wer entscheidet da, wer eine Perspektive hat und wer nicht? Für einen kurzen Moment schienen sich die Welten zu berühren, am Freitag vergangener Woche. Eine Mail war aufgetaucht, keiner weiß genau woher, wonach sich die Bochumer Beschäftigten doch in Rumänien bewerben könnten, wenn ihnen an dieser Arbeit so sehr gelegen sei. Für einen Moment zeigte der Karawanenkapitalismus sein wahres Gesicht, und siehe da: Es ist eine zynische Fratze. Selbst Markt-Liberale wie FDP-Chef Westerwelle sprachen von „Sauerei“, Nokia dementierte prompt.

In seinem eine Spur zu intensiv gelb gestrichenen Büro in Klausenburg sitzt Don Dorin, der Leiter der örtlichen Arbeitsagentur. Dorin hat über „Beschäftigungspolitik auf europäischer Ebene“ promoviert, er ist von Deutschen darin ausgebildet worden, wie man Arbeitsvermittler richtig ausbildet. Er kramt eine Urkunde hervor. Dorin findet, in Deutschland werde der Mensch regelrecht ermutigt, nicht zu arbeiten. In Rumänien werde „die aktive Suche“ stärker unterstützt. In den 90er Jahren sei in Klausenburg die Textilindustrie komplett zusammengebrochen, jeder Fünfte war arbeitslos. Doch längst sei die Sache wieder im Lot. In Klausenburg liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 3,2 Prozent.

Am 29. Juni letzten Jahres hat Dorin im Auftrag von Nokia eine Jobbörse veranstaltet, in einer Sporthalle, weil man mit viel Zulauf gerechnet hatte. Der Andrang aber war irre, 8500 kamen, einige auch aus dem Ausland, aus Frankreich, aus Italien, ja, sogar aus Deutschland. Jetzt hat Nokia sie alle in ihrer Datenbank, und Don Dorin hat sie auch. Dorin lebt gern in Klausenburg, er findet es nicht absurd, wenn Leute, die ihre Heimat wegen des Arbeitsplatzmangels verlassen haben, wieder zurückkehren wollen, weil es nun Arbeit en masse gibt. Für Rumänien könnte das ein Trend werden, ein Umkehrschub für all die, die trotz guter Ausbildung in den vergangenen Jahren das Land verlassen haben, weil sie als Erntehelfer in Italien oder Spanien mehr verdienen konnten.

Nokia zahlt in Klausenburg ein Arbeitergehalt von 800 Lei, das sind etwa 250 Euro. Plus Leistungszulage.

Viorel Gavrea hat in seinem Büro bei Tetarom längst wieder die Baupläne ausgerollt. Vielleicht kommt schon bald auch noch Daimler. Es sieht nicht schlecht aus. Es ist, als ob ein Sog von seinem Gewerbepark ausginge, Zulieferer stehen Schlange, in immer neuen bunten Rechtecken tauchen ihre Werkshallen auf den Plänen auf. Eine Berufsschule soll entstehen, ein Krankenhaus ist geplant, ein Tagungshotel. „Ein bisschen nett“ soll das alles werden, sagt der Manager, Kapitalismus mit menschlichem Antlitz halt, die Gegend da draußen ist ja schön, überall sanfte Hügel und ein Fluss. Im Gewerbepark haben sie extra Platz gelassen für großzügige Grünflächen. Gavrea schaut von seinen Bauplänen hoch. Sein Blick signalisiert: Mit einer grünen Krawatte muss ihm so schnell keiner mehr kommen.

Und Bochum? Viorel Gavrea sagt, Bochum tue ihm leid. Nur: „Deutschland muss sich nicht zu kleinen Chinesen umwandeln und Handys montieren, wirklich nicht.“ Deutschland müsse Richtung bildungs- und forschungsintensiver Hightech-Standorte. Über kurz oder lang, da ist er schon jetzt sehr sicher, werde das auch in Rumänien so sein.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false