© dpa

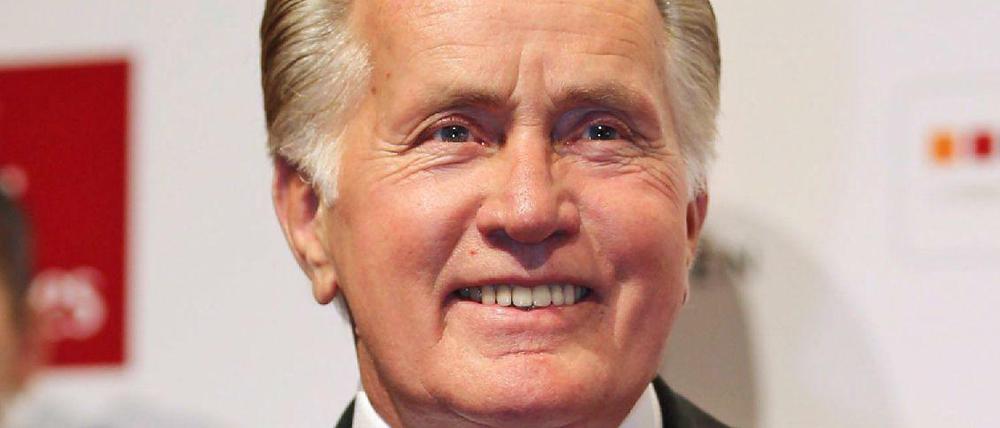

Hollywood-Star Martin Sheen: „Mein Ziel: Pro Lebensjahr eine Verhaftung“

Politische Demonstrationen besucht Martin Sheen gern – da gibt’s was zu lachen. Seine Filme dagegen findet er meist schrecklich. Und um Martin Luther King anzusprechen, war er zu schüchtern.

Mr. Sheen, wissen Sie noch, wann Sie vom Schauspiel-Virus infiziert wurden?

Es mag seltsam klingen, aber ich habe mich zeit meines Lebens immer als Schauspieler gefühlt. Schon als sechsjähriger Knirps dachte ich im Kino: „Ich gehöre zu denen da oben auf der Leinwand.“ Ein Mysterium! Damals hatte ich natürlich keinen blassen Schimmer von der Schauspielerei, aber ich wusste instinktiv, dass dies der Schlüssel zu meinem Glück sein würde. Und als Jugendlicher war mir klar: Nach dem Schulabschluss ziehe ich von Ohio nach New York und verfolge meinen Traum.

Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?

Meine Mutter war da schon tot. Und mein Vater war strikt dagegen. Wissen Sie, ich bin das siebte von zehn Kindern, und bei meiner Geburt ging etwas schief – von daher habe ich einen verkrüppelten, verkürzten linken Arm, den ich nur sehr eingeschränkt bewegen kann. Darum traute mir mein Vater nicht zu, mit körperlicher Arbeit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er meinte, ich müsste stattdessen mein Hirn benutzen und studieren. Er hatte jahrelang gespart, um mir mein Studium zu finanzieren.

Stimmt das Gerücht, dass Sie die Uni-Aufnahmeprüfung absichtlich vermasselt haben?

Ja. Mit 3 von 100 möglichen Punkten halte ich bis heute den Rekord der Universität von Dayton für das schlechteste Testergebnis aller Zeiten. Der Rektor verriet meinem Vater, dass selbst ein debiler Affe mit Boxhandschuhen eine höhere Punktzahl erzielt hätte. Mein Vater hat die Botschaft verstanden. Als ich ihm versicherte, ich würde mich mit Leib und Seele meinem Berufsziel widmen, gab er mir seinen Segen.

Sie haben es geschafft und mit vielen berühmten Regisseuren gearbeitet: Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Oliver Stone … Mit wem würden Sie am liebsten noch einmal drehen?

Mit Martin Scorsese. Er hat eine reizende, entwaffnende Art – und er liebt seine Schauspieler auf eine Weise, wie ich es nie wieder bei einem anderen Regisseur erlebt habe.

Sie hatten das Aussehen, die Leinwandpräsenz und das Charisma für klassische Heldenrollen. Stattdessen haben Sie vorwiegend in kleinen, kommerziell weniger erfolgreichen Filmen mitgespielt. War das eine bewusste Entscheidung?

Nein. Ich war immer miserabel darin, mich zu verkaufen. Ich bin extrem schüchtern, gehe nie auf Partys und schon gar nicht aktiv auf Leute zu. Ich dachte: „Wenn du gute Arbeit leistest, dann wird das registriert, und du bekommst tolle neue Aufträge.“ Das hat leider nicht so richtig geklappt. Die attraktiven Angebote blieben aus. Ich musste nehmen, was kam, und das war meist ziemlicher Mist.

Bereuen Sie es, manche Filme gedreht zu haben?

Manche? Die allermeisten! Geben wir es ruhig zu: Die meisten meiner Filme sind schrecklich. Ich habe sie nur wegen des Geldes gedreht. Schließlich musste ich eine Familie mit vier Kindern ernähren. Jahrelang konnten wir uns in New York keine anständige Wohnung leisten; wir hatten kein Auto, nichts Ordentliches zum Anziehen und nicht genug zu essen. Ich war oft arbeitslos und durfte nur hier und da mal im Fernsehen auftreten. Insgesamt gibt es vielleicht ein Dutzend Filme in meiner Karriere, auf die ich stolz sein kann.

Welcher ist Ihnen der liebste?

„Dein Weg“. 2003 pilgerte ich mit meinem Enkelsohn Taylor auf dem Jakobsweg von den Pyrenäen nach Santiago de Compostela. Bei unserer Übernachtung in einer Pilgerherberge in Burgos lernte er die Frau seines Lebens kennen – die Tochter der Wirtsleute! Er heiratete sie und blieb in Burgos. Sein Vater, mein Sohn Emilio, ließ sich davon zu „Dein Weg“ inspirieren: eine Vater-Sohn-Geschichte, die er extra für mich geschrieben hat. Wir haben den Film selbst finanziert und dafür sogar Hypotheken aufgenommen. Ein zutiefst persönlicher, berührender, spiritueller Film, wie ich finde.

Spider-Man? Hätte er normalerweise gemieden

© dpa

Was sagen Sie dann zu „The Amazing Spider-Man“?

Den mochte ich irgendwie. Ich fand es rührend, dass der Film versucht, gewisse moralische Werte zu vermitteln. Aber ich muss zugeben, dass ich ihn mir nie angeschaut hätte, wenn ich nicht mitgespielt und eine Einladung für die Premiere bekommen hätte. Solche cartoonhaften Spezialeffekte-Spektakel sind eigentlich nichts für mich. Ich gehe eher wegen bestimmter Schauspieler ins Kino – wegen Leuten wie James Dean, Marlon Brando oder Robert De Niro. Mr. De Niro habe ich übrigens mal einen Fanbrief geschrieben.

Im Ernst?

Ja. Als „Wie ein wilder Stier“ herauskam, drehte ich gerade in Paris. Ich sah den Film in einem kleinen Kino. Er haute mich dermaßen um, dass ich danach in meinem Hotelzimmer einen Brief an De Niro verfasste. Ich schrieb ihm, ich sei stolz, Mitglied derselben Zunft zu sein wie er. Leider hat er nie geantwortet. Rund sechs Jahre später sah ich ihn am Broadway in „Cuba and His Teddy Bear“. Nach der Vorstellung klopfte ich an seine Garderobentür. Er öffnete und sagte: „Hey! Danke für den Brief!“ Er ist einfach der beste Schauspieler meiner Generation.

Gibt es eine Rolle, die Sie gerne gespielt hätten, aber nicht bekommen haben?

Ungefähr 100! Fast jedes Mal, wenn ich im Kino sitze, denke ich: „Verdammt, das wäre was für mich gewesen! Musste es unbedingt wieder Al Pacino sein?“ Nein, das war ein Scherz. Al und ich sind seit unseren Anfängen in New York dicke Freunde. Nachdem meine Frau ihn damals in einem Theaterstück gesehen hatte, meinte sie: „Wart’s ab, der wird mal ein großer Star!“ Und ich fragte: „Glaubst du wirklich? Der kleine Al?“ Über mich hat sie komischerweise nie so etwas gesagt!

Sie sind jetzt seit 52 Jahren mit ihr verheiratet. Was ist das Geheimnis Ihrer Ehe?

Janet ist der großartigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Ich habe sofort gemerkt, dass sie eine ehrliche Haut ist und Verlogenheit nicht toleriert. Dabei sind wir Schauspieler ja quasi professionelle Lügner – und ich war durchaus auch ein schamloser Charmeur, der ziemlich gut schwindeln konnte. Dank Janet habe ich erkannt, was ich für ein heuchlerisches Leben geführt hatte. Ich dachte: So frei wie sie möchte ich auch sein! Bis heute ist sie mir weit voraus. Aber sie inspiriert mich und spornt mich immer wieder dazu an, ein besserer Mensch zu werden. Von ihr habe ich gelernt, die Wahrheit zu sagen, die reine Wahrheit, und nichts als die Wahrheit.

Okay, dann verraten Sie uns doch mal, in welchem Zustand Sie bei den Dreharbeiten zu „Apocalypse Now“ waren.

Wenn ich das so genau wüsste! Nun, eines ist sicher: Ich war Alkoholiker. Seit 1989 bin ich trocken, aber in den 70er Jahren war ich ein seelisches Wrack, zerrissen zwischen meinen Pflichten als Ehemann, Vater und Schauspieler. Nehmen Sie die Anfangsszene des Films, in der ich in einem Hotelzimmer halluziniere und ausraste: Das war nicht gespielt. Das war ich selbst. Wir drehten die Szene im August 1976, an meinem 36. Geburtstag; ich hatte den ganzen Tag getrunken und ließ mich vor der Kamera ganz tief in meinen Selbsthass und meine Verzweiflung fallen. Francis Ford Coppola war völlig geschockt und wollte mir hinterher unbedingt das gedrehte Material zeigen, doch ich wollte die Bilder nie sehen und ging deshalb auch nicht zur Premiere. Als ich den Film schließlich 1979 im Kino sah, war das ein heilsamer Schock: Ich erkannte, dass ich ein schweres Problem hatte. Aber erst anderthalb Jahre später habe ich es in den Griff bekommen.

Wie er zum Katholizismus zurück fand

© dpa

Wie ist Ihnen das gelungen?

Ich war zu Dreharbeiten in Paris und stieß dort auf der Straße plötzlich mit Regisseur Terrence Malick zusammen, mit dem ich einst „Badlands“ gedreht hatte. Er lebte schon seit zwei Jahren in Paris und wurde mein spiritueller Mentor. Er zwang mich, bestimmte Bücher zu lesen und mit ihm darüber zu diskutieren. Durch „Die Brüder Karamasow“ fand ich zum Katholizismus zurück. In den 60er Jahren war ich vom Glauben abgefallen, weil die Kirche sich im Hinblick auf den Vietnamkrieg so feige verhalten hatte. Doch kaum hatte ich am 1. Mai 1981 die letzte Seite des Dostojewski-Romans verschlungen, ging ich zu der einzigen englischsprachigen Gemeinde in Paris, hämmerte an die Pforte und sagte: „Ich möchte beichten und wieder in die Kirche eintreten.“ Der Priester meinte: „Kommen Sie am Samstag um 12 Uhr. Seien Sie bloß pünktlich, denn um 13 Uhr habe ich eine Hochzeit.“ Es war der schönste Tag meines Lebens.

Inwiefern?

Seitdem hat mein Leben wieder ein Zentrum, eine Richtung, einen Sinn. Denn ich verstehe den katholischen Glauben ähnlich wie Mutter Theresa oder Papst Franziskus: In meinen Augen ist das eine dienende, aktive Religion, die sich für die Armen und Schwachen einsetzt und für Frieden und soziale Gerechtigkeit kämpft. Ich finde, ein praktizierender Katholik sollte sich nicht damit begnügen, ab und zu brav in die Kirche zu gehen. Allerdings liebe ich es, überall auf der Welt am Gottesdienst teilzunehmen. Da erlebt man wunderbare Sachen.

Zum Beispiel?

Nachdem ich hier in Dubai mit dem Ehrenpreis des Filmfestivals ausgezeichnet wurde, habe ich es mir gestern nicht nehmen lassen, die katholische Messe zu besuchen. Ich dachte, in der arabischen Welt gäbe es womöglich nur eine Handvoll gläubiger Christen, doch siehe da: Die Kirche war proppenvoll. In Dubai! Ich fand es fabelhaft, so fern meiner Heimat die heilige Kommunion zu empfangen und mich als Mitglied der Gemeinde zu fühlen. Aber das surrealste Erlebnis hatte ich einmal in einer Kirche im hintersten Winkel von Virginia: Der Pfarrer nahm mir die Beichte in einem simplen Klappstuhl mitten im Altarraum ab, verwickelte mich anschließend in eine theologische Diskussion und sagte plötzlich: „Nun, wir wissen ja nicht, was Gott ist, oder?“ Dabei sah er mich so an, als ob er hoffte, dass ich, der Fremde, vielleicht doch eine Antwort auf seine Frage hätte.

Liegen in Ihrem Glauben auch die Wurzeln für Ihr unermüdliches politisches Engagement?

Ja. Kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der Einlass an der Himmelspforte begehrt? Petrus sagt zu ihm: „Okay, dann zeig uns mal deine Narben.“ Der Mann entgegnet: „Ich habe keine.“ Darauf Petrus: „Wie traurig! Gab es denn in deinem Leben nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnte?“ Wer Jesus folgt, muss Opfer bringen. Was dich nichts kostet, ist auch nichts wert. Und wer sich für den Weg des zivilen Ungehorsams entscheidet, muss damit rechnen, von der Gegenseite beschimpft und verfolgt zu werden. Man sollte dabei bloß nicht seinen Humor verlieren und bei Protestaktionen immer für gute Unterhaltung sorgen.

Wie meinen Sie das?

Ich habe mal an einer Demonstration gegen die Atomwaffentests in Nevada teilgenommen, bei der man sofort verhaftet wurde, wenn man die Grenzlinie zum Testgelände überschritt. Also stellten wir uns alle Hand in Hand vor der Grenzlinie auf, gingen immer wieder einen Schritt vorwärts und einen Schritt zurück und sangen währenddessen das Hokey-Pokey-Kinderlied: „You put your right foot in, you put your right foot out …“ Die Polizisten zuckten schon mit den Handschellen, mussten aber bis zum Ende des Liedes warten, bis sie uns festnehmen durften. Es war ein Heidenspaß. Falls Sie sich also mal gemeinsam mit mir verhaften lassen wollen, machen Sie sich darauf gefasst, dass es was zu lachen gibt.

Wenn man bedenkt, wie oft Sie schon verhaftet wurden, ist es fast ein Wunder, dass Sie überhaupt noch dazu kamen, Filme zu drehen.

Ja, das Klicken der Handschellen ist für mich inzwischen ein vertrautes Geräusch. Brenzlig wurde es nur einmal im Jahr 2001, als man mich auf der kalifornischen Luftwaffenbasis Vandenberg schnappte: Da drohten mir sechs Monate Knast, die ich damals aber auf keinen Fall absitzen konnte, weil ich dann meinen Vertrag mit der Fernsehserie „The West Wing“ hätte brechen müssen. Also ließ ich mich auf eine Bewährungsfrist ein – drei Jahre lang durfte ich mich nicht bei irgendwelchen verbotenen Aktionen erwischen lassen. Doch seit dem Ende der Serie bin ich wieder zu neuen Schandtaten bereit. Mein Ziel ist es, auf mindestens eine Verhaftung pro Lebensjahr zu kommen. Jetzt bin ich 73, habe es aber erst auf 68 Festnahmen gebracht. Langsam muss ich also mal wieder aktiv werden!

Hat er Politiker inspiriert?

© dpa

Glauben Sie, dass Sie als Prominenter eine besondere soziale Verantwortung haben?

Nein, nicht als Promi, sondern als Bürger. Denken Sie nur an Reagans „Star Wars“-Programm – diese selbstmörderische Schnapsidee, den Weltraum mit Nuklearwaffen zu bestücken, erinnert ja an einen Bankräuber, der eine Pistole an die eigene Schläfe richtet und ruft: „Geld her, oder ich schieße!“ Gegen so einen Irrsinn muss man doch protestieren! Dabei weiß ich bis heute nicht, ob Demonstrationen bei Regierungen überhaupt etwas bewirken – aber ich kann Ihnen versichern, dass sie bei den Teilnehmern enorm viel auslösen.

Angeblich haben Sie zumindest mit Ihrer Rolle des fiktiven US-Präsidenten Jed Bartlet in „The West Wing“ viele Politiker inspiriert.

Schön wär’s! Jed Bartlet ist allerdings eine sehr idealistische Figur, kombiniert aus Charaktereigenschaften der besten amerikanischen Präsidenten der jüngeren Geschichte: John F. Kennedy, Jimmy Carter und Bill Clinton. Fällt Ihnen was auf? Alle drei sind Demokraten!

Hatten Sie selbst nie politische Ambitionen?

Nein. Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit liegen mir zwar sehr am Herzen, aber Politik an sich interessiert mich gar nicht. Ich glaube auch, dass die relevanten Probleme nicht von Regierungen gelöst werden: Die wahren Veränderungen kommen von unten – von Menschen, die jahrelang unterdrückt wurden und ihr Leid nicht in Hass und Rachegelüste verwandelt haben, sondern in revolutionäre Ideen. Ich spreche von Leuten wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King oder Nelson Mandela. Reverend King habe ich übrigens persönlich getroffen.

Bei welcher Gelegenheit?

Bei einer Benefizveranstaltung. Ich war verblüfft darüber, wie klein er war – irgendwie hatte ich einen Zwei-Meter-Mann erwartet. Unwillkürlich duckte ich mich ein bisschen, denn ich dachte: „Du darfst doch Martin Luther King nicht überragen!“ Er stand da ganz allein, nur wenige Schritte von mir entfernt, aber ich traute mich trotzdem nicht, ihn anzusprechen. Ich wollte ihn nicht belästigen und hatte Schiss, mich vor ihm zu blamieren. Hinterher habe ich mich natürlich maßlos über die verpasste Chance geärgert. Aber da sehen Sie mal, wie schüchtern ich bin.

Marco Schmidt

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false