© pa/akg

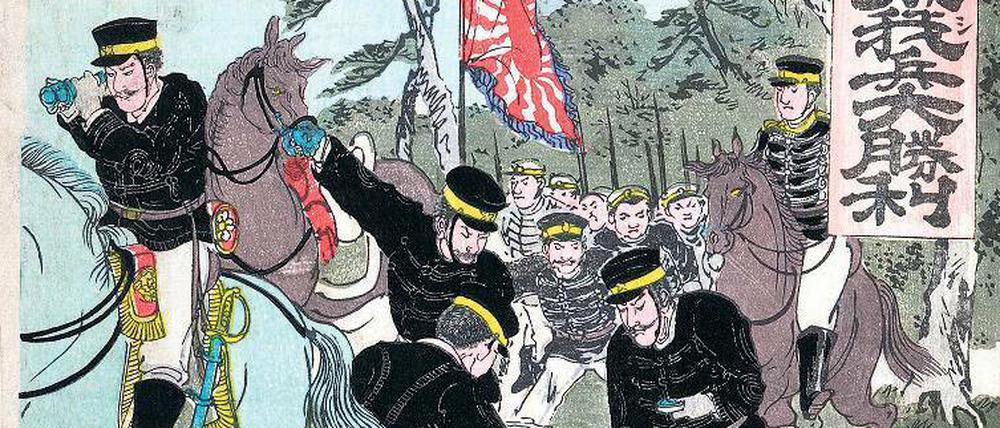

Krieg von 1894: Japan schlägt das Reich der Mitte

Beide Länder waren hinter die Konkurrenten aus dem Westen zurückgefallen, doch Japan lernte schneller: Im Krieg von 1894 besiegte die Inselmacht das riesige China. Die Rivalität währt bis heute.

Alle Vorteile schienen bei den Chinesen zu liegen. Der Sommer 1894 neigte sich dem Ende zu, da stand die erste große Schlacht bevor. Anderthalb Monate waren seit Ausbruch des Krieges gegen Japan vergangen. Zeit genug, Truppen zusammenzuziehen und Verteidigungsanlagen zu bauen. Pjöngjang war eine strategisch günstige Basis, eingerahmt von Bergen, im Osten wie im Süden geschützt vom breiten Taedong-Fluss. Die heutige Hauptstadt Nordkoreas zählte damals 40 000 Einwohner; Kirchen prägten das Stadtbild, die Missionare waren in der Gegend besonders erfolgreich gewesen. Nun hielten sich hier mehr als 13 000 chinesische Soldaten verschanzt, ihre Forts umgeben von Gräben.

Als die japanischen Truppen am Morgen des 15. September das Feuer eröffneten, rechnete kaum jemand mit ihrem Sieg. Zwar hatte China in den Wochen zuvor Niederlagen einstecken müssen. Aber seinem Stolz tat das keinen Abbruch. Seit vielen hundert Jahren begriffen die Chinesen ihr Reich als Zentrum der Welt. Japan, das waren in dieser Sicht ein paar unbedeutende Inseln an der Peripherie der chinesischen Kultur. Einst hatten die Japaner Schriftzeichen, Philosophie und Elemente des Regierungssystems vom Nachbarn übernommen - und dem Kaiser in Peking sogar Tribut gezollt. Auch die Europäer, die von dem Konflikt in Ostasien spät Notiz nahmen, vermuteten, das riesige China werde seinen kleinen Gegner bezwingen.

Die Schlacht um Pjöngjang dauerte bloß einen Tag. Die Japaner griffen von Norden und Südosten an, in wenigen Stunden starben dabei so viele Chinesen, dass um halb fünf nachmittags eine weiße Fahne gehisst wurde. Nur der heftige Regen verzögerte die vollständige Einnahme der Stadt bis zum nächsten Morgen.

Am Ende hatte die chinesische Armee 2000 Tote zu beklagen, die japanische gerade mal 102. Chinas Soldaten flohen, manche getarnt als Zivilisten. Sie ließen Dutzende Feldgeschütze zurück, hunderte Gewehre und mehr als tausend Pferde. Alles fiel den Japanern in die Hände. Was für ein Gesichtsverlust! "Mangel an Training und Disziplin, Feigheit auf allen Ebenen, zügellose Ungehorsamkeit, Fahnenflucht und Korruption" machte man im Ausland für die Niederlage verantwortlich, schreibt die amerikanische Militärhistorikerin Sarah C. Paine.

Und die Katastrophe ging weiter. Die Japaner zogen gen Norden, gewannen die Seeschlacht am Yalu, dem Grenzfluss zwischen China und Korea, schließlich drangen sie in die Mandschurei und bis in die Nähe Pekings vor. Anfang 1895 hatte China endgültig verloren, und das ausgerechnet gegen seinen vermeintlichen Musterschüler. Diese Demütigung wog weit schwerer als die Niederlagen gegen Briten oder Franzosen, die die Chinesen in den Jahren zuvor hatten hinnehmen müssen.

In Europa ist der Erste Japanisch-Chinesische Krieg, bei dem um Einfluss auf der koreanischen Halbinsel gekämpft wurde, heute weitgehend vergessen. Dabei ist er entscheidend, um die wieder aufflammende Rivalität zwischen den zwei großen Mächten Ostasiens zu verstehen. Der Krieg markiert eine Zeitenwende: in der Region wie in der Weltpolitik. Nach ihm stieg Japan kometenhaft zur Großmacht auf, China dagegen erlitt einen dramatischen Abstieg.

In Gang gesetzt hatte diese Entwicklung der Westen. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts suchte keines der ostasiatischen Länder den Auftritt auf der Weltbühne. China ruhte selbstzufrieden in sich und war wenig am Austausch mit fremden Kulturen interessiert, Japan trieb nur eingeschränkt Handel, etwa mit den Niederlanden, und das auch bloß über den Hafen von Nagasaki, und Korea hatte sich so konsequent verschlossen, dass es ihm den Ruf eines "Eremitenstaats" einbrachte. Doch Europas Mächte und die USA machten sich daran, den Osten zu "öffnen". Eine freundliche Umschreibung dafür, dass sie ihre militärische Überlegenheit nutzten, fremde Länder notfalls zu Handelsbeziehungen zu zwingen. Die vereinbarten Geschäfte nutzten oft nur ihnen selbst.

© pa/akg

Yamagata wurde als Sohn eines ärmeren Samurai geboren

Japans "Öffnung" begann im Sommer 1853. Der amerikanische Kommodore Matthew Perry ging mit seinem Geschwader von Kanonenbooten in der Bucht von Edo, dem heutigen Tokio, vor Anker. Zunächst blieb er erfolglos, bei seiner Rückkehr im Jahr darauf erzwang er jedoch den "Vertrag über Frieden und Freundschaft". Dieser legte zum Beispiel minimale Zölle für den Import von US-Waren fest, und er räumte gewöhnlichen amerikanischen Staatsbürgern in Japan Rechte ein, wie sie sonst nur Diplomaten hatten. Ähnliche "Ungleiche Verträge" mit europäischen Staaten folgten.

China erging es etwa zur selben Zeit nicht anders, hatte es doch die zwei Opiumkriege gegen Großbritannien verloren. Aber beide Länder reagierten unterschiedlich auf den Imperialismus des Westens. Im Japanisch-Chinesischen Krieg trafen diese zwei Modelle aufeinander, auch in Gestalt der Befehlshaber: Yamagata Aritomo auf der japanischen, Li Hongzhang auf der chinesischen Seite.

Yamagata wurde 1838 als Sohn eines ärmeren Samurai geboren, in einem Häuschen in einem Kamelienhain. Japan war damals ein technologisch rückständiges Land, in dem der Kriegeradel herrschte. Seit 1603 war der Clan der Tokugawa an der Macht, er stellte mit dem Shogun den Herrscher des Landes. Das Inselreich war unter mehr als 250 Feudalherren aufgeteilt, von denen einige den Tokugawa enger verbunden waren als andere.

Die Ungleichen Verträge lösten eine tiefe Krise aus. Wie viele seiner Landsleute hasste der junge Yamagata die Ausländer, einmal schrieb er ein Gedicht über die "abstoßenden englischen Barbaren", die man mit "Pfeil und Bogen" zurückschlagen müsse.

Unzufrieden mit der nachgiebigen Reaktion des Shogunats rebellierten im Jahr 1868 einige Feudalstaaten, die den Tokugawa sowieso nicht freundlich gesonnen waren. Auch jener Teil im Südwesten der japanischen Hauptinsel, in dem Yamagata Aritomo aufgewachsen war. Der Umsturz veränderte Japan radikal. Dabei wurde er von Teilen der alten Elite getragen: Leute wie Yamagata, die im bisherigen System meist einen niedrigen Rang bekleidet hatten. Er selbst, Schüler eines angesehen Intellektuellen, fand sich bald im innersten Zirkel der Macht wieder.

© pa/akg

Diese Quasi-Revolution ist in die Geschichte eingegangen als Meiji-Restauration. Meiji war das Motto des Kaisers, der parallel zu den Umbrüchen auf den Thron kam. Das Wort bedeutet "aufgeklärte Herrschaft". Und Restauration deshalb, weil mit dem Ende des Shogunats die Figur des Kaisers zumindest symbolisch wieder ins Zentrum des Staats rückte.

Die Idee der Epoche war einfach: Um nicht als Kolonie zu enden, musste Japan vom Westen übernehmen, was diesen stark gemacht hatte. Nach Europa und Amerika schwärmten nun Japaner aus, um das Beste von überall nach Hause zu bringen. "Die Welt war ein riesiges Klassenzimmer für sie", so hat es der US-Japanologe Edwin O. Reischauer einmal beschrieben. Gegen Widerstände wurde die Kriegerklasse der Samurai abgeschafft, ein zentralisierter Staat ersetzte den feudalen Flickenteppich. In wenigen Jahren schuf Meiji-Japan ein modernes Bildungssystem, baute Eisenbahnen und Fabriken, gab sich eine Verfassung und wurde konstitutionelle Monarchie - wenn auch keine sonderlich liberale.

Yamagata hatte seine Meinung über die "Barbaren" inzwischen geändert. Zu sehr beeindruckten ihn die europäischen Armeen, die offensichtlich mit "Pfeil und Bogen" nicht zu besiegen waren. 1869 fuhr er mit dem Schiff nach Frankreich. In Paris besuchte er, wenn man seinem Biografen Roger F. Hackett glauben darf, fast alles, von den politischen Institutionen bis zum Zoo. Nach dem Besuch von Waterloo dichtete er bewegt: "Schnee fiel / auf das Schlachtfeld / wo sie kämpften / mit solchem Zorn". Besonders wohl fühlte er sich in Berlin, wegen der militärisch geprägten Atmosphäre Preußens. Zurück in Japan, formte er eine moderne Armee aus Wehrpflichtigen, orientiert an Frankreich und vor allem an Deutschland. Vor dem Mann mit dem Samurai-Ethos, der Napoleon verehrte, lag eine große Karriere: als General, Minister und mehrfacher Premier. Seine Entscheidungen bestimmten die Zukunft des Landes, im Guten wie im Schlechten.

Sich den Westen zum Vorbild zu machen, hieß für Japan auch, außenpolitisch genauso aggressiv aufzutreten. Und so geriet Korea in Nippons Blickfeld. Eine von Yamagatas Sorgen war Russland, das 1891 mit dem Bau der Transsibirischen Eisenbahn begann. In Kürze, prophezeite der Japaner, würden die Russen ihr Gebiet weiter nach Süden ausdehnen wollen.

Korea war seit ewigen Zeiten Teil des chinesischen Tributsystems

Korea war seit ewigen Zeiten Teil des chinesischen Tributsystems: Der König in Seoul erkannte offiziell den Vorrang und die Überlegenheit Pekings an. Eine Form "irrelevanter Hierarchie und tatsächlicher Unabhängigkeit", wie der Korea-Experte Bruce Cumings meint. Doch die wurde in Asien nun abgelöst vom westlichen System zwischenstaatlicher Beziehungen, von "fiktiver Unabhängigkeit und tatsächlicher Unterordnung". 1876 kreuzten die Japaner - wie einst Kommodore Perry in der Bucht von Edo - mit Kanonenbooten vor dem noch immer verschlossenen Korea auf und erzwangen einen Ungleichen Vertag.

China verfolgte diese Entwicklung hilflos. Schon 1870 hatte Peking ein Abkommen mit dem erstarkenden Japan geschlossen, in dem sich beide Seiten als gleichberechtigte, souveräne Staaten anerkannten. So etwas hatte es nie zuvor gegeben. In dem Bewusstsein, bisher noch immer allen Fremden kulturell überlegen gewesen zu sein, versuchten es die Chinesen mit einer Politik der Beschwichtigung. Führende Köpfe Chinas erkannten, dass man vom Westen lernen müsse. Diese Bewegung zur "Selbststärkung" ist vor allem mit einem Namen verbunden: Li Hongzhang, im Krieg Yamagatas Gegenspieler. Er habe "dem ausgehenden Jahrhundert mehr als irgendein anderer chinesischer Politiker seinen Stempel aufgedrückt", schreibt der Sinologe Jonathan Spence.

Geboren 1823 bei Heifei im Osten des Landes, absolvierte Li eine renommierte Akademie. Er entsprach dem Typus des klassischen chinesischen Gelehrten, bewährte sich jedoch bei der Niederschlagung eines Aufstands. Das auseinanderdriftende, von Korruption und starren Strukturen geplagte China wurde damals immer wieder von Unruhen heimgesucht. Bei einem späteren Besuch in Deutschland freundete sich Li mit Otto von Bismarck an, was wiederum den deutschen Kaiser erzürnte: Wilhelm II., der gern ein paar Kolonien mehr in Ostasien gehabt hätte, bezeichnete den Chinesen als "Erzhalunken".

Li wollte nicht an Chinas Grundfesten, etwa an der Instanz des Kaisers, rütteln. Allerdings suchte er den Kontakt ins Ausland, sein Ziel war die behutsame Übernahme westlicher Gelehrsamkeit und Technologie. 1872 gründete er eine Dampfschifffahrtsgesellschaft, sie sollte die ausländische Konkurrenz verdrängen. Er war verantwortlich für den Aufbau einer modernen Waffenproduktion und für die erste chinesische Dampflokomotive. Auch Li schickte Landsleute ins Ausland - junge Studenten, auf die er große Hoffnungen setzte.

Doch der Krieg gegen Japan zeigte, dass diese Reformen zu halbherzig gewesen waren. Oder dass Chinas morsche Gesellschaft noch nicht reif war für sie.

Korea, wo der Konflikt ausgefochten wurde, war selber gespalten. In ein konservatives, pro-chinesisches Lager und eines, das eine Modernisierung nach japanischem Vorbild wollte. Als 1894 eine Rebellion ausbrach, rief die koreanische Regierung die Chinesen um Hilfe. Auch die Japaner schickten Truppen - und erklärten Peking am 1. August den Krieg. Zur Begründung hieß es, China betrachte das Land als Vasallen. Japan dagegen kämpfe für dessen Unabhängigkeit, es habe Korea ja schon in die internationale Staatenfamilie eingeführt.

Nicht nur die Kampfmoral der chinesischen Soldaten - schlecht bezahlte Söldner - war mangelhaft. Auch die selbst produzierten Waffen taugten noch nicht viel. Außerdem hatte der Marine Geld gefehlt, sich auf den Krieg vorzubereiten. Kaiserinwitwe Cixi, die in Peking die Fäden zog, hatte die dafür vorgesehenen Mittel lieber für etwas Schönes ausgegeben. Die verschwenderische Frau ließ den im Zweiten Opiumkrieg zerstörten Sommerpalast wieder aufbauen, ein Boot aus Marmor inklusive.

Für die Schmach verantwortlich gemacht wurde Li Hongzhang, der massiv an Prestige verlor. Er musste den Friedensvertrag unterzeichnen: in der Stadt Shimonoseki, in der Heimatregion von Yamagata Aritomo. Der wiederum wurde in Japan zum Helden. So wie der Krieg China jedes Selbstbewusstsein raubte, erlebte der Inselstaat einen kollektiven Rausch. Es war die Geburtsstunde des japanischen Nationalismus. Mit Taiwan erhielt das Land seine erste Kolonie, das vermeintlich unabhängige Korea wurde Teil seiner Einflusssphäre. Und der Westen spendete Beifall - auch wenn man Japan zu diesem Zeitpunkt noch nicht als gleichrangig akzeptierte.

Seit 1895, schreibt Militärhistorikerin Paine, sei es das Ziel chinesischer Außenpolitik, die Ergebnisse des Krieges rückgängig zu machen. Ökonomisch hat China seine Schwäche längst überwunden. Im Verhältnis zu den Nachbarn versucht es seit ein paar Jahren, an die alte Rolle als Vormacht anzuknüpfen. Heute gibt es ein starkes Japan - und ein starkes China. Ob sie friedlich nebeneinander existieren können, davon hängt die Zukunft Asiens ab.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false