© dpa

Entschlüsselt: Im Inneren des Gewitters

Sturzregen und Hagel, Blitze und Orkanböen: Nicht nur in Berlin verderben uns Gewitter und Regen derzeit jegliche Sommergefühle. Wie Meteorologen die Anatomie der Unwetter erklären und wie sie um eine genauere Vorhersage ringen.

Die Luft ist feucht und warm. Blendend weiße Wolkengebirge wachsen in den Himmel – erst am Horizont, dann auch in der Nähe. Es wird dunkel. Ein Windstoß geht, der erste Blitz schlägt ein, der erste Donner hallt durch die Straßen. Schließlich beginnt es wie aus Eimern zu schütten. Die Markisen der Straßencafés ächzen unter ruppigen Böen.

So war es in Berlin diesen Monat immer wieder. Fachleute sprechen von einer „südwestlichen Strömung“, die schubweise feuchtwarme Luft mitbringt. Aber wie entstehen Gewitter überhaupt?

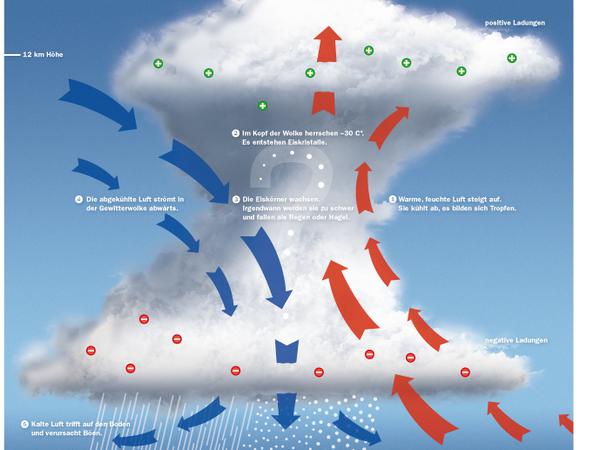

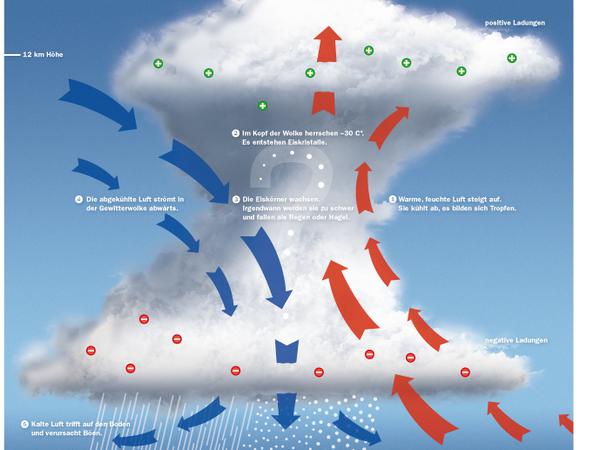

Drei Dinge brauche es für ein Gewitter, sagt Michael Kunz vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT): Erstens feuchte Luft, vor allem in den untersten 100 bis 1000 Metern der Atmosphäre; zweitens eine mit der Höhe stark sinkende Temperatur; drittens irgendetwas, das ein Gewitter auslösen kann – zum Beispiel einen Berg oder zusammenstoßende Winde. Beides zwingt die Luft zum Ausweichen nach oben.

Die Hebung der Luft zündet den Turbo der Gewitter. Sein Treibstoff: die Luftfeuchtigkeit. Steigt die Luft auf, kühlt sie sich ab, und der Wasserdampf wird wieder zu flüssigem Wasser – mit einer entscheidenden Nebenwirkung. „Wenn der Wasserdampf zu Tröpfchen kondensiert, wird die Wärme, die für die Verdunstung benötigt wurde, wieder frei“, erklärt Kunz. Die Wärmeenergie macht die Luft leichter und facht dadurch starke Aufwinde an. Die pusten die Wolke in wenigen Minuten auf, bis sie am Rand der untersten Schicht der Atmosphäre in zwölf Kilometern Höhe an Auftrieb verliert. Dort strömt die Wolkenluft horizontal auseinander und bildet den ambossförmigen Eisschirm, den man schon aus der Ferne erkennt.

© Encylopaedia Britannica, Der Tagesspiegel/Jannis Riethmüller

Von Weitem wirkt eine Gewitterwolke, als sei sie aus Zuckerwatte gemacht. In Wirklichkeit besteht sie aus einem speziellen Gemisch: auf ein Kilogramm Luft kommen 10 Gramm Wasser in flüssiger oder gefrorener Form. Im Kopf der Wolke herrscht sibirische Kälte bis unter minus 30 Grad Celsius. Trotzdem bleiben die Wassertröpfchen oft selbst dort noch flüssig, als „unterkühltes Wasser“. Das liegt an dem komplizierten Gefriervorgang in der Wolke: „Für die Entstehung von Eiskristallen müssen spezielle Staubteilchen als Gefrierkerne in der Luft sein“, sagt der Meteorologe Kunz. Und die sind selten.

Die Eiskristalle in zehn bis zwölf Kilometern Höhe sind der Ursprung der typischen dicken Regentropfen und der Hagelkörner: Beim Fallen bleibt an den winzigen Eiskristallen immer mehr unterkühltes Wasser haften und friert fest. Je nach Temperatur und Feuchtigkeit der Luft bilden sich glasklare oder milchige Eisschichten. Die Eiskugeln stürzen aber nicht sofort ab. Kräftige Aufwinde mit Windgeschwindigkeiten bis weit über 150 Kilometer pro Stunde könnten Hagelkörner maximal eine Stunde lang in der Luft halten, berichtet Kunz. Die meisten Eiskörner schmelzen, bevor sie den Boden erreichen. Nur die größten Klumpen kommen gefroren unten an, zerschlagen dort Glasscheiben und zerfetzen Blumenrabatten.

Die Prozesse sind nicht grundlegend anders als bei einem normalen Schauer, nur heftiger. Auch ein normaler Regen entsteht fast immer aus Eiskristallen in der Luft. Aber im Sommer heizt die Sonne den Boden besonders stark auf und die Luft kann viel mehr Feuchte aufnehmen. Außerdem entstehen durch die höheren Temperaturen viel stärkere Aufwinde, die es der Gewitterwolke erlauben, sich so bedrohlich aufzutürmen und die Eiskristalle so lange in der Luft halten, dass sie zu Hagelkörnern werden können.

Im Sommer richten Orkanböen, Regen, Hagel und Blitze große Schäden an

© dpa

Wo der Hagel in Deutschland am häufigsten wütet, untersucht zurzeit Marc Puskeiler, ein Doktorand in der Arbeitsgruppe von Kunz. Er wertet dazu Radarbilder, Blitzdaten und Schadensdaten von Versicherungen aus. Demnach fallen die meisten Eiskörner überraschenderweise auf der windabgewandten Seite von Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald oder dem Harz, ein Stück vom Gebirge entfernt. „Die Luft weicht dem Gebirge aus; dahinter strömt sie wieder zusammen und steigt auf – dort entstehen vermehrt Gewitter mit Hagel“, sagt Kunz. Diese Häufung spiegele sich auch bei den registrierten Blitzschlägen wider.

Sturzregen und Hagel verursachen die typischen Sturmböen eines Gewitters. Sind viele Regentropfen oder Hagelkörner in der Luft, verdunstet ein Teil des Wassers, und das Eis schmilzt. Das verschlingt Wärmeenergie, kühlt also die Luft. Die wird schwerer und sackt ab. Ein Übriges tut die Reibung der fallenden Tropfen und Hagelkörner. Der entstehende Fallwind kann Orkanstärke erreichen. Trifft er auf den Boden, bilden sich kräftige Böenwalzen, die Wolkenfetzen vor sich hertreiben.

Jeden Sommer richten Orkanböen, Regen, Hagel und Blitze von Gewittern eine Menge Schaden an. In Süddeutschland ist Hagelschlag für Versicherer sogar die Schadensursache Nummer eins. Von Meteorologen wird erwartet, die Unwetter punktgenau vorherzusagen. Doch damit gibt es – trotz jahrzehntelanger Forschung – immer noch Probleme, berichtet Ulrich Corsmeier, der ebenfalls am KIT forscht: „Wir können zwar eine Gewitterlage für eine Region erkennen, aber die genauen Orte, an denen einzelne Gewitterwolken entstehen, lassen sich noch nicht mehrere Stunden vorher ankündigen.“

Die Schwierigkeiten haben mehrere Gründe. Zum einen sind die Computermodelle zur Wettervorhersage noch nicht engmaschig genug gestrickt. Der Deutsche Wetterdienst ist inzwischen mit viel Aufwand bei einer Gitterweite von 2,8 Kilometern angekommen. „Notwendig wäre aber, zumindest gebietsweise, eine Gitterweite von unter einem Kilometer“, sagt Corsmeier. Außerdem gibt es nicht ausreichend detailreiche Messungen von der wabernden feuchten Luft in Bodennähe.

© Encylopaedia Britannica, Der Tagesspiegel/Jannis Riethmüller

In einem großen Messprogramm, bei dem viele Institute mitmachten, wurde 2007 untersucht, woran es bei der Prognose hapert. „COPS“ hieß das Projekt; das steht für „Convective and Orographically-induced Precipitation Study“. Rings um den südlichen Oberrhein, von den Vogesen über den Schwarzwald bis zur Schwäbischen Alb, waren wochenlang Meteorologen mit zahlreichen Hightech-Instrumenten unterwegs, um die Entstehung von Gewitterlinien zu verfolgen – so detailliert wie nie zuvor. Inzwischen haben sie die wissenschaftliche Ernte eingefahren: Vor allem der Einsatz spezieller Messinstrumente könnte die Vorhersage verbessern, berichteten sie 2011.

„Lidar“ heißt die vielversprechende, mit Radar verwandte Technik: Mit Laserstrahlen durchdringt man dabei feuchte Luft. Der Wasserdampf und die mit dem Wind schwebenden Staubpartikel werfen einen Teil der Signale zurück. Diese Rückstrahlung wird analysiert. „Wir können damit kleine Gebiete erkennen, in denen feuchte Luft aufsteigt“, sagt Corsmeier. So lässt sich ein Gewitter im Entstehen erfassen, das für das Auge noch gar nicht sichtbar ist. Corsmeier verspricht sich davon die Möglichkeit, zeitnah Warnhinweise für einzelne Gemeinden herauszugeben.

Doch die Lidargeräte kosten eine Million Euro pro Stück und ihre Sichtweite beträgt nur 10 bis 20 Kilometer. Um damit ganz Deutschland zu versorgen, würde man hunderte Geräte benötigen. Corsmeier rechnet aber damit, dass sie billiger werden, so dass die Anschaffung eines Tages doch kommt. Es habe ja auch eine Weile gedauert, bis die deutschlandweite Abdeckung mit Regenradar komplett war.

Corsmeier hat auch einmal ganz persönlich eine beeindruckende Erfahrung mit einem Gewitter gemacht – im Jahr 2006, während der Vorbereitung von COPS. Das kleine Flugzeug, in dem er saß, flog gerade durch eine Wolke. Eine Schönwetterwolke, dachten die Forscher. „Wir wollten eine Dropsonde abwerfen – das ist ein Gerät, das Messungen macht, während es durch die Wolke hinabfällt“, erzählt der Meteorologe.

Plötzlich zuckte ganz in der Nähe ein Blitz, der das Cockpit des Flugzeugs in blauweißes Licht tauchte. Schleunigst brachen die Wissenschaftler ihren Erkundungsflug ab. Der Einschlag eines Gewitterblitzes in diese kleine Maschine hätte übel enden können. „Zum Beispiel hätten die Seilzüge zur Steuerung verschmoren können“, sagt Corsmeier. Gewitter können nicht nur Cafébesuchern einen gehörigen Schrecken einjagen.

Blitze: Gefährliche atmosphärische Kurzschlüsse

© dpa

Die meisten Blitze gibt es in den Tropen. In Deutschland ist der Juli – mit einem Drittel aller Blitze – der Monat mit den häufigsten atmosphärischen Kurzschlüssen. Insgesamt zucken hierzulande im ganzen Jahr ein bis zwei Millionen Blitze. Im Durchschnitt sterben in Deutschland jedes Jahr zehn Menschen durch Blitzschlag.

Blitze treffen bevorzugt Erhebungen. In den Straßen einer Großstadt ist man vor den Entladungen sicher. Wer aber bei einer Wanderung von einem Gewitter überrascht wird, sollte Bäume meiden, ganz gleich welcher Art. Experten raten, sich in eine Mulde zu hocken. Auch sollte man die Füße dicht nebeneinander setzen, damit im Falle eines Blitzschlags so wenig Strom wie möglich durch den Körper fließt.

Verursacht werden die Gewitterblitze von den Eispartikeln und Tröpfchen der Wolke. Reibung und Zerstäubung führen zur Trennung der elektrischen Ladungen: Die Tröpfchen laden sich negativ auf, die Eiskristalle in der Höhe sowie der Erdboden positiv. Die elektrische Spannung steigt und erreicht maximal mehrere hundert Millionen Volt. Irgendwann wird die Spannung zu groß und es kommt zum Kurzschluss. Nur jeder fünfte bis zehnte Blitz zuckt zwischen Wolke und Boden, der Rest in den Wolken selbst. Innerhalb von Millionstel Sekunden wird die Luft im Blitzkanal auf bis zu 30 000 Grad Celsius erhitzt. Dabei dehnt sich die Luft explosionsartig aus. Der Stoß pflanzt sich in Schallwellen fort; Menschen hören sie als bedrohliches Donnergrollen.

Weil Schall viel langsamer ist als Licht, lässt sich aus der Wartezeit zwischen Blitz und Donner berechnen, wie weit ein Blitzschlag entfernt war: Die Zeit in Sekunden dividiert durch drei ergibt die Distanz in Kilometern. Selbst wenn eine Gewitterwolke scheinbar noch kilometerweit entfernt ist, sollte man sich allerdings nicht in Sicherheit wähnen: Blitze können auch zwischen dem hohen überstehenden Wolkenschirm („Amboss“) und dem Boden zucken – lange bevor es zu regnen beginnt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false