© Mauritius

Genetik: Stammzelltherapie am Horizont

Auf dem Berliner Genetik-Kongress entwerfen Forscher Szenarien für die Behandlung der Zukunft. Bevor Forscher die Methoden auch beim Menschen testen können, müssen sie aber noch ein großes Problem lösen.

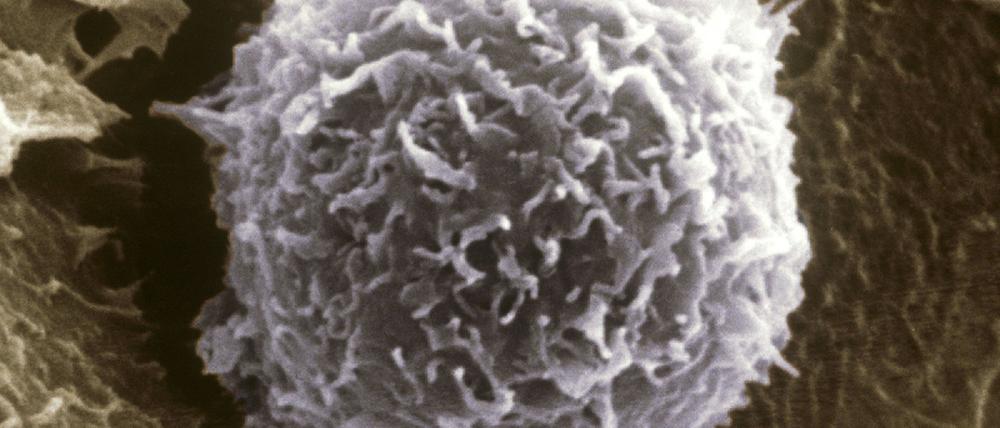

Alleskönner, Tausendsassa, Hoffnungsträger: Solche Begriffe tauchen auf, wenn es um Stammzellen geht. Lang ist die Liste von Krankheiten, die Forscher mit den mikroskopischen Zellen therapieren wollen: Diabetes, Parkinson, Alzheimer, Querschnittslähmung und so fort.

Doch die Umsetzung lässt auf sich warten. Immerhin kommt jetzt dank neuer Resultate Bewegung ins Gebiet. Die Stammzelltherapie erscheint am Horizont. Diesen Eindruck vermittelte der deutsche Genetiker Rudolf Jänisch, der am Whitehead-Institut in Boston, USA, forscht, auf dem 20. Internationalen Kongress für Genetik in Berlin. „Wir wissen inzwischen, dass die Stammzelltherapie prinzipiell funktioniert“, sagte er am Rande der weltweit größten Genetiker-Tagung, die heute zu Ende geht.

Die Idee der Stammzelltherapie ist unabhängig vom Einsatzgebiet immer die gleiche: Weil Stammzellen sich noch nicht zu fertigem Gewebe entwickelt haben, steckt in ihnen anders als bei gewöhnlichen Körperzellen das Potenzial, sich in viele verschiedene Zelltypen zu verwandeln. Einem Jungbrunnen gleich könnten sie überall dort für gesunden Ersatz sorgen, wo kranke Zellen zugrunde gehen. Für Patienten mit Diabetes wollen Forscher aus ihnen neue, den Blutzuckerspiegel regulierende, Insulin ausschüttende Zellen züchten und in die kränkelnde Bauchspeicheldrüse einpflanzen. Für Menschen mit der Parkinson’schen Krankheit wollen sie neue Nervenzellen heranziehen, die den Botenstoff Dopamin erzeugen. Und bei Querschnittsgelähmten wollen sie mit neuen Nerven den Spalt im Rückenmark überbrücken.

Doch was vom Konzept her so überzeugend klingt, ist komplizierter als gedacht. Damit das Immunsystem des Empfängers das Ersatzgewebe nicht abstößt, sollten die Stammzellen, aus denen es gezüchtet wurde, mit ihm genetisch identisch sein. Das gelang bis vor kurzem aber nur mit embryonalen Stammzellen, die aus wenige Tage alten Klonen stammten. Eine kaum praxistaugliche Methode.

2007 ließen dann mehrere Genetiker aufhorchen, weil es ihnen gelungen war, Körperzellen mit Hilfe eingeschleuster Gene zu Zellen zurückzuprogrammieren, die nahezu die gleichen Eigenschaften haben wie embryonale Stammzellen. „Das ist die einzige realistische Option, die wir haben“, sagt Rudolf Jänisch. Zunächst testeten er und Mitarbeiter den Trick erfolgreich bei Mauszellen, und im November stellten zeitgleich eine US-amerikanische und eine japanische Gruppe die ersten menschlichen induzierten pluripotenten Stammzellen vor.

Pluripotenz heißt, dass die Stammzellen sich zu jeder der rund 200 verschiedenen Körperzellen entwickeln können. Und induziert werden sie genannt, weil sie künstlich in diesen embryoähnlichen Zustand zurückversetzt wurden.

In Berlin präsentierte Jänisch Experimente aus seinem Labor, bei denen die pluripotenten Mauszellen zur Behandlung kranker Tiere eingesetzt wurden.

Im einen Fall ließen sie die Zellen sich in Richtung Gehirnzelle entwickeln, bevor sie sie in das Gehirn junger Mäuse einpflanzten. Dort verwandelten sie sich in verschiedene Zelltypen und wurden sinnvoll eingebaut. Einige Zellen reiften im Reagenzglas bis zu den Dopamin produzierenden Zellen, die bei Parkinson-Patienten massenhaft sterben. Diese pflanzten die Forscher in das Gehirn von fünf parkinsonkranken Ratten. Und tatsächlich besserte sich der Zustand von vier Tieren binnen vier Wochen deutlich.

In einem weiteren Versuch behandelten die Forscher Mäuse, die wegen eines krankhaft veränderten Gens zum Teil missgebildete rote Blutkörperchen hatten, ähnlich wie es bei Menschen mit Sichelzellenanämie ist (siehe Grafik). Zunächst entnahmen sie Zellen aus dem Schwanz der Mäuse und reprogrammierten sie zu induzierten pluripotenten Stammzellen. In diesen ersetzten sie das fehlerhafte Gen durch ein korrektes und ließen sie zu Vorläufern von Blutzellen reifen. Die pflanzten sie in das zuvor mit Bestrahlung zerstörte Knochenmark dreier Tiere ein, damit sie sich dort vermehrten und gesundes Blut bildeten. Das machte die Mäuse zwar nicht gesund, da sie auch noch Blutstammzellen mit dem fehlerhaften Gen besaßen, aber ihr Zustand besserte sich deutlich.

„Mit dieser Methode könnten wir theoretisch alle möglichen Arten von Knochenmarkskrankheiten behandeln“, sagte Jänisch und freute sich über die neue Stammzell-Art: Ihr therapeutisches Potenzial sei genauso groß wie das der umstrittenen embryonalen Stammzellen.

Bevor Forscher die Methoden auch beim Menschen testen können, müssen sie aber noch ein großes Problem lösen. Die Gene, die sie für die Reprogrammierung einpflanzen müssen, lösen in vielen Fällen Krebs aus. Stammzellforscher suchen nach Wegen, Zellen auch ohne diese Gene in den potenten Zustand zurückzuversetzen. Hans Schöler vom Max-Planck-Institut für Molekulare Biomedizin in Münster und andere Forscher haben Körperzellen gefunden, bei denen nur zwei oder sogar gar keine zusätzlichen Gene nötig sind, weil sie in den Zellen auf natürlichem Wege noch aktiv sind. Sie sind für den therapeutischen Einsatz allerdings auch noch ungeeignet.

Dennoch urteilt Rudolf Jänisch: „Das Problem der Reprogrammierung ist im Grunde gelöst.“ Man habe das Prinzip bald so gut verstanden, dass man Körperzellen ohne Gentechnik in Stammzellen verwandeln könne – mit von außen zugeführten Substanzen. Dann müssten die Forscher nur noch herausbekommen, in welche Richtung und wie weit sie die Stammzellen vor dem Zurückpflanzen in den Patienten ausreifen lassen, damit die Heilungschance am größten und das Krebsrisiko am kleinsten sei, sagt Jänisch. Und ergänzt mit einem Schuss Optimismus, der ahnen lässt, wie lange er schon in den USA lebt: „So rasch, wie die Technik voranschreitet, werden wir schneller so weit sein, als wir denken.“

Peter Spork

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false