Stimmungsmacher: Der Stoff, aus dem Weihnachten ist

2011 war das UN-Jahr der Chemie. Grund genug, einmal die Moleküle und Atome vorzustellen, die uns erst so richtig in Weihnachtsstimmung versetzen.

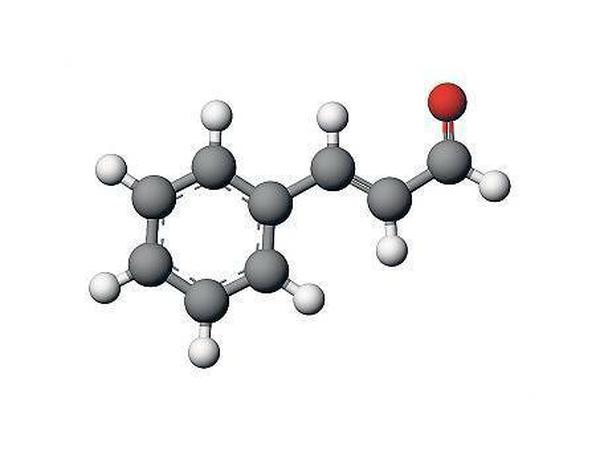

Der Geruch von Weihnachten ist eine ölige gelbliche Flüssigkeit: Zimtaldehyd. Das kleine Molekül trägt den süßlich-würzigen Geruch von Zimt in die Nase. Deshalb ist es auch der Hauptbestandteil in künstlichem Zimtöl und wird gerne in orientalischen Parfümkompositionen eingesetzt.

Zimt war lange Zeit eine Kostbarkeit und um die Herkunft des Gewürzes rankten sich allerlei Legenden. So glaubte der griechische Geschichtsschreiber Herodot, Zimt wachse auf dem Grund eines Sees. In Wirklichkeit stammt Zimt allerdings von Zimtbäumen. Diese Verwandten des Lorbeers werden vor allem in Sri Lanka und China angebaut. Die Rinde der jungen Zweige wird entfernt und gärt dann ein bis zwei Tage lang. Die dünne, aromatische Schicht wird an der Sonne getrocknet und rollt sich dabei zusammen. Diese Rindenröllchen werden ineinander gesteckt und so entstehen die bekannten Zimtstangen.

Zimtaldehyd wirkt übrigens auch antibakteriell. So haben Experimente gezeigt, dass Personen, die Kaugummi mit diesem Stoff kauen, weniger Bakterien im Speichel haben.

Einzigartig rieselt der Schnee

Weihnachten wird es auch ohne Schnee, aber für viele sind die fallenden Flocken die Krönung dieses Fests. Natürlich ist es schöner, wenn weiße Wattebäusche herabgleiten und nicht nasskalte Tropfen auf den Boden klatschen. Wahrhaft begeisternd ist allerdings erst ein Blick durch die Lupe: Was für eine Fülle von Formen! Kein Schneestern sieht aus wie der andere.

Eines haben sie aber gemeinsam. Alle bilden Kristalle, die auf einer sechseckigen Geometrie aufbauen. Ihre Gestalt ist sehr variabel, von flachen Plättchen über lange Nadeln bis zu fein verästelten Schneesternen. Diese Form entsteht nur bei einer Lufttemperatur von minus 15 Grad Celsius und hoher Luftfeuchtigkeit, haben Nivologen – so nennt man Schneeforscher - herausgefunden.

Entscheidend für das Werden von Schnee ist Schmutz: Winzige Staubpartikel dienen als Kristallisationskeim, einen Startpunkt an dem sich der Wasserdampf Molekül für Molekül abscheiden kann und so einen Eiskristall bildet. Dabei ringen zwei Vorgänge um die Vorherrschaft. Das Wachstum von Flächen, bei dem die Moleküle an den Kanten „angebaut“ werden und die Bildung von Ästen. Letzteres geschieht, wenn viele Wassermoleküle in der Luft sind, die rasch untergebracht werden müssen. Dann passiert es eher, dass auch mitten auf einer Fläche ein H2O-Baustein fixiert wird. Es entsteht ein Buckel, an dem sich umgehend neue Moleküle anlagern: Das Ästchen wächst und bildet bald eigene Buckel, die Verästelung geht immer weiter.

Platten, Nadeln, Äste – welche Art von Wachstum dominiert, hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Da sich diese Bedingungen während des Flugs durch die Wolke ständig ändern, sieht jede Flocke ein bisschen anders aus. So schön symmetrisch geformte Kristalle wie auf dem Bild hier sind übrigens die Ausnahme. Die meisten wachsen und tauen während ihres Aufenthalts in der Wolke ungleichmäßig und zeigen verstümmelte Ästchen oder einen Mix verschiedener Formen.

Jeder Schneekristall besteht aus rund einer Trillion Wassermolekülen, schreibt der Physiker Kenneth G. Libbrecht vom California Institute of Technology, der eine Webseite mit allerlei Wissenswertem zur Schneephysik betreibt. Diese Zahl erlaubt unvorstellbar viele Kombinationen so dass es seiner Meinung nach extrem unwahrscheinlich ist, dass es jemals zwei identische Schneeflocken geben wird. Jede ist ein einzigartiges, vergängliches Kunstwerk.

Oh du fröhliches Oxytocin

Ein Teil von Weihnachten verbirgt sich tief im Innern des Kopfes. Hier, in einer kleinfingernagelgroßen Grube auf dem Boden der Schädelbasis, liegt die Hirnanhangsdrüse. Sie enthält Depots der Hirnchemikalie Oxytocin, besser bekannt als „Liebes-“, „Kuschel-“ oder „Bindungshormon“. Es wird aus dem erbsengroßen Drüsensack in das Blut gespült. Das Molekül ist vergleichsweise einfach aufgebaut, es besteht aus einer Kette von nur neun Aminosäuren. Aber die haben es in sich.

Weihnachten ist das Fest der Familie, der Nächstenliebe und des Gebens. Zu keiner anderen Jahreszeit werden wir von mehr guten Wünschen überhäuft, zu Feiern eingeladen und von Spendenaufrufen bestürmt. Die meisten Menschen freuen sich auf Weihnachten, auf ein wenig Geborgenheit und Gemeinsamkeit. Was aber hat das mit einem schnöden Hormon zu tun?

Zunächst fand man heraus, dass Oxytocin die Geburt erleichtert und die Muttermilch strömen lässt. Dann wurde klar, dass das Hormon auch das Verhalten beeinflusst. Es stärkt das Vertrauen zu Menschen, die uns nahe stehen, verringert die Angst und gibt ein Gefühl der Sicherheit. Auch die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, nimmt zu. Kurz gesagt: Oxytocin ist das Weihnachts-Hormon schlechthin.

Oxytocin bereitet den Boden für romantische Liebe ebenso wie für Sex – und für selbstlose Empfindungen. „Wenn Sie altruistisch sind und anderen Menschen positiv begegnen, ihnen eine helfende Hand reichen, dann steigt Ihr Oxytocin-Spiegel – und damit bauen Sie Stress ab“, sagt Gregory Fricchione, Psychiater an der Harvard-Universität. Vielleicht ist es also kein Zufall, dass Menschen, die sich für andere einsetzen und großzügig sind, sich besserer Gesundheit erfreuen und langsamer altern. Es könnte sich also lohnen, nicht nur an Weihnachten Gutes zu tun.

Zu den möglichen „Schattenseiten“ des Oxytocins gehört, dass sein Einfluss auch bewirkt, dass Menschen sich ihrer eigenen Gruppe stärker zugehörig fühlen. Das wohlige Empfinden der Gemeinschaft erstreckt sich vor allem auf jene, die einem nahe stehen, es ist nicht grenzenlos. Zumindest, wenn es nach dem Oxytocin geht.

Still und starr ruht das Glas

Weihnachtsbaumkugeln aus Glas gibt es noch nicht so lange. Der zerbrechliche Schmuck wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in Thüringen erfunden, wo er bis heute in Handarbeit hergestellt wird.

Natürlich funkeln die Kugeln wunderschön, aber auch chemisch gesehen, ist Glas ein besonderer Werkstoff. Schaut man sich die Anordnung der Atome an, lässt er sich am ehesten als „feste Flüssigkeit“ beschreiben. Im Gegensatz zu Kristallen, wo sich die verschiedenen Elemente nach einem strengen Bauplan anordnen, folgen sie hier nur einer groben Ordnung, wie sie auch in Flüssigkeiten zu finden ist. Ursache dafür ist, dass die Schmelze rasch abgekühlt wird und die Atome keinen Platz oder nicht mehr genügend Bewegungsenergie haben, um sich in eine kristalline Ordnung zu begeben, erläutert der Glasforscher Reinhard Conradt von der RWTH Aachen. „Würde man die Glasschmelze sehr langsam erstarren lassen – je nach Sorte wären das Stunden bis Tage – würden sich auch Kristalle bilden.“

© SPL

Die meisten Gläser werden hergestellt aus Quarzsand (der aus Silizium und Sauerstoff besteht), Soda (Natriumkarbonat), Kalk (Kalziumkarbonat) und Aluminium- oder Magnesiumoxiden. Diese Mischung wird auf 1400 Grad Celsius erhitzt. „Dabei entsteht eine Schmelze, die so dünnflüssig ist wie Honig in einer Spenderflasche“, sagt Conradt. „So lässt sie sich gut vermengen und verarbeiten.“ Je niedriger die Temperatur, umso zäher wird die Masse. Bei rund 500 Grad ist der „Glasübergang“ erreicht, jegliche Bewegung der Atome ist dann blockiert. Was dabei genau geschieht, können Forscher immer noch nicht erklären. „Dafür würde es sicher den Nobelpreis geben“, sagt Conradt. Jedenfalls ist das Glas bei gewöhnlichen Temperaturen so fest, dass es außer dem Zerbrechen keine andere Verformung erlaubt. „Die Geschichte von den alten Kirchenfenstern die langsam zerfließen und deshalb am Boden dicker sind, ist eine Legende“, sagt der Forscher. „Da bewegt sich nichts mehr, die stärkere Basis kommt durch die Herstellung zustande.“

Auch Weihnachtsbaumkugeln bleiben so rund, wie sie der Glasbläser einst aus einer erhitzten Röhre herausgearbeitet hat. Nur 0,1 Millimeter dünn ist die Glashülle nach dem Abkühlen. Anschließend wird die Kugel mit silbernitrathaltiger Lösung ausgeschwenkt damit innen eine Spiegelschicht entsteht. Nach dem Trockenen werden die Kugeln äußerlich in verschiedene Farbbäder getaucht und gegebenenfalls noch bemalt.

Oh Tannenbaum, wie grün ist dein Chlorophyll

Deutsche Tannenbäume enthalten ausnahmslos jede Menge E 140. Bevor Sie nun besorgt in Richtung Wohnzimmer schielen: von E 140 geht keine Gefahr aus, im Gegenteil. Hinter dem Kürzel verbirgt sich Chlorophyll, der grüne Pflanzenfarbstoff, mit man auch Lebensmittel einfärben darf. Ohne Chlorophyll stände es schlecht um das Leben auf der Erde. Es steht im Zentrum der Photosynthese, mit der Energie aus Sonnenlicht gewonnen und gespeichert wird.

Das Chlorophyll ist eine Lichtantenne. Entscheidend ist das „Auge“ im Zentrum des Chlorophylls, ein Magnesium-Atom. Es „verschluckt“ den blauen und roten Anteil des Lichts. Übrig bleibt der grüne Anteil, der vom Chlorophyll zurückgeworfen wird.

Die vom Chlorophyll eingefangene Lichtenergie dient der Pflanze dazu, Wasser chemisch zu spalten. Dabei entstehen Sauerstoff und energiereiche chemische Verbindungen. Die nutzt die Pflanze in einem zweiten Schritt dazu, aus Kohlendioxid Zuckermoleküle herzustellen. Sie sind ihrerseits das Material für viele weitere Bausteine der Zelle.

Weihnachtlich glänzet das Zinn

Natürlich, früher war mehr Lametta. Aber nicht nur das: Es wurde auch nicht wie heute aus Aluminiumfolie, sondern aus Zinn hergestellt. Geschmolzen, gegossen und in dünne Platten gewalzt wurde es zu Stanniol, das sich von Stannum, dem lateinischen Namen für Zinn, ableitet. Damit die Fäden auch schön nach unten hängen wurde häufig noch Blei beigemischt, um die Lamettafäden schwerer zu machen.

Aber warum glänzt Lametta, warum glänzen Metalle überhaupt? „Das liegt daran, dass sich in Metallen die Elektronen im Atomgitter frei bewegen können“, erklärt Carl Brenninkmeijer vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Trifft Licht auf das Metall, können die Lichtwellen die Elektronen anregen, so dass diese mit dem Licht mitschwingen, und das Licht fast ohne Verluste wieder ausstrahlen. „Das ist letztendlich der selbe Grund warum auch Antennen aus Metall gemacht werden“, sagt Brenninkmeijer. „Da sollen die Elektronen im Metall ja ebenfalls die Schwingungen der elektromagnetischen Wellen, zum Beispiel der Radiowellen, aufnehmen.“ Naturwissenschaftlich gesehen haben Lametta und die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten also einiges gemeinsam. Auch wenn letzterer meist weniger glänzt.

Zinn kann seinen Glanz aber auch verlieren. Die Atome dieses Elements können sich auf zwei verschiedene Arten anordnen. Das glänzende Lametta-Zinn wird auch als Beta-Zinn bezeichnet. Wird Zinn aber lange bei niedrigen Temperaturen aufbewahrt, ordnen sich die Atome anders an, die Kristallform wechselt von der tetragonalen in eine kubische Form, das Beta-Zinn zerfällt zu einem grauen Pulver, dem Alpha-Zinn. Früher wurde diese Verwandlung auch als Zinnpest bezeichnet. Das soll angeblich auch den Soldaten Napoleons beim Russlandfeldzug 1812 zum Verhängnis geworden sein: Die Zinnknöpfe ihrer Uniformen zerbröselten in der russischen Kälte, so dass die furchterregende Armee ohne Hosen dastand.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false