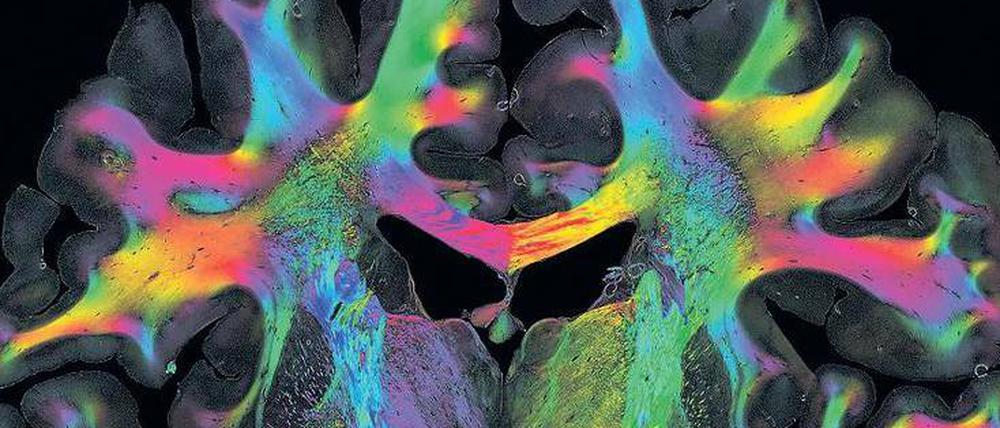

© Forschungszentrum Jülich

Streit um Milliarden-Euro-Forschungsprojekt: Hirngespinste

Mit Milliarden Euro und neuen Werkzeugen wollen Forscher in Europa und den USA das Gehirn verstehen. Doch jetzt formiert sich Widerstand unter den Wissenschaftlern.

Das Gehirn ganz und gar verstehen? Da lacht der Nobelpreisträger Eric Kandel wiehernd. „Es gibt kein komplexeres Objekt im Universum!“, sagt der Hirnforscher in einer US-Talkshow. „Das ist die größte Herausforderung, der sich die Wissenschaft jemals gestellt hat.“ Das menschliche Erbgut zu entziffern, Astronauten zum Mond zu schicken – das seien dagegen überschaubare Aufgaben gewesen.

Trotzdem muss man es versuchen. Wenn die Seele krank wird oder durch eine Demenz nach und nach verloren geht, begnügt sich die Medizin noch immer damit, diffuse Symptombündel zu ordnen, statt Laborwerte zu erheben. Wenn es eine Behandlung gibt, dann beruht sie allzu oft auf Versuch und Irrtum statt auf einem genauen Verständnis der biologischen Ursachen. Die Narkose ist zwar Routine, ihre Wirkungsweise jedoch ein Rätsel. Vom Bewusstsein ganz zu schweigen.

Zwei riesige Forschungsprojekte sollen nun helfen, die Jahrhundertaufgabe anzugehen. Sie jonglieren mit großen Erwartungen und gewaltigen Geldsummen. Die Europäische Kommission kürte vergangenes Jahr das „Human Brain Project“ zu einem von zwei Technologie-Flaggschiff-Vorhaben. Innerhalb von zehn Jahren soll es mit insgesamt einer Milliarde Euro gefördert werden. Am Ende steht – laut Initiatoren – eine Computersimulation des menschlichen Gehirns. Und US-Präsident Barack Obama rief im Frühjahr 2013 die Wissenschaft dazu auf, mit ihm „das nächste große amerikanische Projekt“ in Angriff zu nehmen. Die „Brain Initiative“ soll die Entwicklung neuer Forschungswerkzeuge vorantreiben. Mit ihrer Hilfe sollen Forscher in Zukunft das Hirn beim Denken, Lernen und Erinnern beobachten. Für 2014 stehen dafür 100 Millionen Dollar aus öffentlichen und privaten Mitteln bereit.

Die Werkzeuge haben sich verbessert - und haben doch Nachteile

Kandel erforscht seit 60 Jahren die biologischen Grundlagen des Geistes, die Wandelbarkeit des Gehirns. Statt als Psychoanalytiker Patienten zuzuhören, lauscht er lieber mit haarfeinen Elektroden den Nervenzellen von Meeresschnecken und Mäusen. So hat er grundlegende Mechanismen gefunden, die Erinnerungen entstehen lassen. „Dabei hatten wir nur primitive Werkzeuge“, sagt Kandel, der an der Columbia University in New York forscht. Die junge Disziplin erfasst bereits ganz gut, wie Wahrnehmung funktioniert oder Bewegungen gesteuert werden. Denken und Fühlen kommen allmählich hinzu.

Das Instrumentarium der Hirnforscher ist inzwischen vielseitiger. Vor 30 Jahren kamen die Methoden der Molekularbiologie hinzu und werden seitdem immer raffinierter. Seit 20 Jahren gibt es Hirnscanner. Sie messen, wie viel Sauerstoff das Blut in eine bestimmte Gehirnregion pumpt, während der Mensch in der Röhre eine Aufgabe löst. „Man kann das mit einer Fotoserie vergleichen, die ein Satellit im All von der Erde macht“, sagt Cori Bargmann von der Rockefeller University in New York. Wenn es Nacht wird, gehen in den Städten die Lichter an – mal gleißend hell, mal weniger leuchtend, mal über eine größere Fläche verteilt, mal enger begrenzt. Doch die etwa 86 Milliarden Nervenzellen sind komplexer miteinander vernetzt als alle Erdenbürger untereinander. Ursache und Wirkung kann man so nicht aufklären. Andere Techniken sind wie Mikroskopaufnahmen.

Die beiden Hirnforschungs-Initiativen sollen nun eine neue Ära einläuten. Trotzdem gibt es großen Unmut. Dass die Initiativen oft in einem Atemzug genannt werden, treibt vielen europäischen Neurowissenschaftlern mittlerweile die Zornesröte ins Gesicht. Demokratisch, rational geplant, wissenschaftlich angemessen – so beschreiben sie die „Brain Initiative“. Im Zusammenhang mit dem Human Brain Project fallen ganz andere Worte: Größenwahn, Geldverschwendung, zum Scheitern verurteilt. Wenn sich undurchsichtige Entscheidungsprozesse und wissenschaftliche Ausrichtung nicht grundlegend ändern, wollen fast 700 Neurowissenschaftler nichts mit dem „Human Brain Project“ zu tun haben. Das schreiben sie in einem Offenen Brief an die Europäische Kommission. Täglich kommen im Netz weitere Unterzeichner dazu, das Flaggschiff kommt in schwere See.

"Das sind keine Unruhestifter, denen es nur ums Geld geht."

„Die Existenz dieses Briefes offenbart ein ernsthaftes Problem“, sagt Bargmann. „Die Liste der Unterzeichner liest sich wie das Who’s who der europäischen Neurowissenschaft. Das sind kluge Köpfe, die Wert auf Zusammenarbeit legen. Keine Unruhestifter, denen es nur ums Geld geht. Das Human Brain Project kann ohne sie nicht erfolgreich sein.“

„Es ist einzigartig in der Geschichte der Wissenschaft, dass eine derart breite Koalition Fördergeld ablehnt“, sagt auch Alexandre Pouget von der Universität Genf, einer der Verfasser des Briefes. Er selbst hat das Projekt bereits ein Jahr bevor die Bewerbung bei der Kommission eingereicht wurde verlassen. „Es steht nicht für die Neurowissenschaft in Europa.“

Der Kontrast zwischen beiden Projekten beginnt mit ihrer Entstehung. Nach der Ankündigung des Präsidenten übernahmen die Nationalen Gesundheitsinstitute der USA die Regie, der Direktor Francis Collins setzte ein 15-köpfiges „Dream-Team“ aus Neurowissenschaftlern, Molekularbiologen, Ingenieuren, Physikern und Chemikern ein. Etwa ein Jahr lang fuhren sie durchs Land und fragten immer wieder: Welche Werkzeuge braucht ihr wirklich? Wo seht ihr die größten Herausforderungen? Ihren vorläufigen Forschungsplan stellten sie zur Diskussion. „Kein Komitee, egal wie angesehen, kann allein für ein so komplexes Feld wie die Neurowissenschaften sprechen“, sagt Bargmann, die als Co-Vorsitzende die Gespräche moderiert hat. „Wir wollten die Weisheit der Masse nutzen.“

4,5 Milliarden Dollar wünschen sich die Neurowissenschaftler in den USA

Anfang Juni stellten sie ihr ambitioniertes Forschungsprogramm für die nächsten zwölf Jahre vor: Sie wollen die Vielfalt der Nervenzellen sowie ihre Funktionen beschreiben, Nervenzellnetzwerke in verschiedensten Größenordnungen kartieren, deren Aktivität über längere Zeit genau messen, die Netzwerke gezielt verändern und so Ursache und Wirkung nachweisen, Theorie und Datenanalyse stärken, um fundamentale Prinzipien zu verstehen und von Anfang an menschliche Patienten einbeziehen. Etwa 4,5 Milliarden Dollar werden dafür gebraucht, schätzt das unabhängige Dream-Team. Und zwar zusätzlich zu den Fördermitteln, die ohnehin in die Neurowissenschaft fließen. „Wir werden nicht jedes Ziel erreichen“, sagt Bargmann. „Aber wenn es klappt, dann geht es den Forschern wie Galileo, als er zum ersten Mal durch sein neues Teleskop schaute. Sie werden neue Galaxien entdecken.“

In Europa lief es anders. Die „Future and Emerging Technologies Flagship Initiative“ der EU-Kommission sollte es Wissenschaftlern ermöglichen, zwei visionäre IT-Projekte umzusetzen und so eine Infrastruktur für ihr Fach und darüber hinaus zu schaffen. Eine Milliarde Euro wartete auf Abnehmer.

Das kam dem charismatischen Neurophysiologen Henry Markram von der Schweizer École polytechnique fédérale de Lausanne gerade recht. Seit 2005 hatten er und sein Team im „Blue Brain“-Projekt einen kleinen Teil des Rattenhirns, etwa 10 000 Nervenzellen, im Computer nachgebaut. Pro Nervenzelle brauchte er die Rechenleistung eines Prozessors. Aber er will mehr, viel mehr. Mit dem Geld der EU will er nun das ganze menschliche Gehirn im Computer simulieren.

Markram stieß viele Kollegen vor den Kopf

Markram redet mit leiser, beinahe beschwörender Stimme. Die Neurowissenschaft stecke in einer Sackgasse, wiederholt er immer wieder in Vorträgen. Jeder arbeite in seinem Labor an irgendeinem Detail und kippe das Ergebnis auf einen Datenberg. 100 000 Publikationen entstünden so im Jahr, die meisten seien bald vergessen. Um das große Ganze zu sehen, müsse man alle bisher verfügbaren Informationen in ein Computermodell einspeisen und mit der Simulation beginnen. Die Wissenslücken überbrücken schlaue Algorithmen.

Er, Markram, hat die Lösung. Wer nicht daran glaubt, hat ihn nur noch nicht verstanden. Viele seiner Kollegen stößt diese Haltung vor den Kopf. „Er wirkt wie ein Priester, der alle anderen mit seiner Heilsbotschaft bekehren will“, sagt ein Max-Planck-Forscher, der nicht genannt werden will. Der weltweit angesehene Neurophysiker Haim Sompolinsky, der in Harvard und an der Hebrew University lehrt, bot trotzdem eine Kooperation an. Sein Name zog andere an, darunter Alexandre Pouget, Experte für Computational Neuroscience an der Universität Genf, und viele Neurowissenschaftler aus dem deutschen Bernstein-Netzwerk.

„Wir hatten konkrete Fragen an ihn, und er hat die Zweifel nur weggewischt“, sagt Pouget. „Seine Antwort war: Vertraut uns. Dabei konnte er nicht einmal überzeugende Publikationen zu seinem Blue-Brain-Projekt vorweisen.“ Sompolinsky machte das irgendwann nicht mehr mit, lange bevor die Bewerbung an Brüssel geschickt wurde. Viele andere verließen ebenfalls das Projekt: Wenn Sompolinsky nichts bewegen kann, welche Chance haben wir? Die Mehrzahl der Forscher im Bernstein-Netzwerk ist inzwischen sehr skeptisch.

Als ein Projektarm gestrichen wurde, lief das Fass über

Die Konflikte schwelten lange. Als kürzlich der Projektarm zur kognitiven Neurowissenschaft mit 28 Laboren gestrichen wurde – eben jene Neurowissenschaftler, die experimentell überprüfen sollten, welche Fesseln man der Simulation anlegt, sammelte sich die Opposition und entschloss sich zu dem Offenen Brief.

Auch die EU-Forschungspolitik sei an dem Eklat schuld, sagt der Neurobiologe Andreas Herz von der LMU München und Sprecher des Bernstein-Netzwerks für Computational Neuroscience. „Um große Visionen voranzubringen braucht man nicht unbedingt ein einziges riesiges Projekt, das top-down organisiert ist und viele Wissenschaftler in zweifelhafte Abhängigkeiten bringt.“ Die Brain Initiative biete den Gegenentwurf. Außerdem leide das Human Brain Project darunter, dass es nicht klar Stellung bezogen habe: „Will es ein IT- oder ein Hirnforschungsprojekt sein? Davon hängt ab, welchen Qualitätskriterien es genügen muss.“

Tatsächlich ist das Human Brain Project mehr als eine Simulation des Gehirns. Die Forscher entwickeln auch die nächste Generation Supercomputer, sie verbessern die Roboter und Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine, sie kartieren Gehirne von Mensch und Maus bis in den letzten Winkel in 3-D. Sie entwickeln neue Computersysteme, die ähnlich robust, energieeffizient und lernfähig sein sollen wie das Gehirn – nur schneller. Sie könnten auch aufwendige Simulationen beschleunigen. Davon profitiere später die Hirnforschung, sagt der Physiker Karlheinz Meier von der Universität Heidelberg, der zusammen mit Markram und Richard Frackowiak das Projekt leitet. „Ich bin erschüttert über diesen Brief und diese Verweigerungshaltung! Das ist doch kein Umgang miteinander!“

So zerstritten das Feld im Moment scheint, die Neuroforscher eint der Wunsch, das menschliche Gehirn endlich zu verstehen. Das könne allerdings noch hundert Jahre dauern, glaubt Kandel. „Aber die kleinen und großen Fortschritte auf dem Weg dahin, werden uns schon enorm helfen.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false