© PATRICK LANDMANN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Werkstoff voller Rätsel: Geheimnis Glas

Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch Glas. Forschern gelingt es, immer raffiniertere Varianten herzustellen: biegsame wie gebogene, extrem feste und solche, die Strom erzeugen. Trotzdem können sie bis heute nicht erklären, wie es entsteht.

Die einen drehen gleich wieder um, die anderen lieben den Nervenkitzel. Wer sich auf die Skywalks über dem Grand Canyon oder an manchen Hochhäusern wagt, schwebt über einem Abgrund. Der durchsichtige Boden lässt die Alarmglocken im Gehirn schrillen. Was soll einen da oben halten? Ist dieses Nichts tatsächlich Glas – ein Stoff, den jedes Kind als zerbrechlich kennt?

Glas überrascht. Es kann hart wie Stahl sein, mitunter biegsam und berührungsempfindlich. Es kann sich im Körper zersetzen und ist daher ein gutes Stützimplantat für geschädigte Knochen. An Fassaden montiert kann es mittels spezieller Beschichtungen auf Knopfdruck vor Sonnenstrahlen schützen oder daraus Strom erzeugen. Es kann Videobeamern das Leben verlängern, wenn man metallische Gläser dazuzählt. Für Wissenschaftler ist Glas nicht ein bestimmtes Material. Sie beschreiben damit jeden festen Stoff, in dessen Inneren die Atome nicht regelmäßig angeordnet sind. Viele Plastikarten sind Gläser, auch etliche Keramiken.

Es gibt viele Theorien. Was sie eint, sind eklatante Lücken

Der Mensch nutzt diese vielfältige Materialklasse seit mindestens 3500 Jahren. Und doch hat er sie bis heute nicht durchschaut. Forscher streiten erbittert darüber, wie Glas entsteht und was es ausmacht. Sie hoffen auf Durchbrüche, die nobelpreiswürdig wären. Was alle Theorien eint, sind eklatante Lücken.

Der widerspenstige Werkstoff zieht immer mehr Wissenschaftler in seinen Bann. Bessere Messgeräte erlauben es ihnen, tief in das Innenleben der Gläser zu schauen. Mithilfe von ausgeklügelten Experimenten und Simulationen können sie ihre Thesen genauer überprüfen, Fehler aufspüren und nachbessern. Ihr Ziel ist ein universelles „Kochbuch“, in dem der jeweils günstigste Weg beschrieben ist, um ein bestimmtes Glas herzustellen. Statt Versuch und Irrtum, wie es seit Jahrtausenden üblich ist, sollen Computer die neuen Rezepte kreieren.

Die Atome werden "eingefroren"

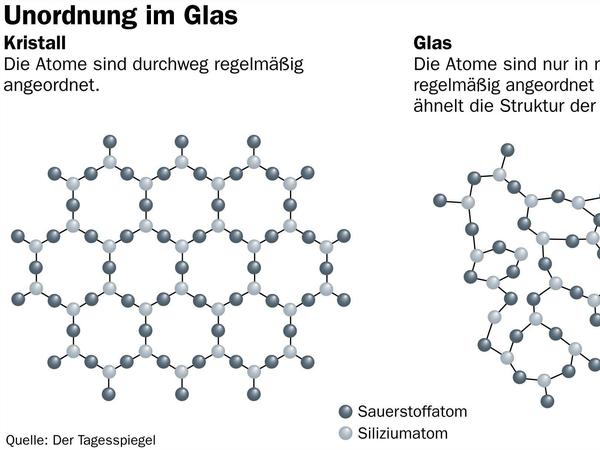

Am weitesten verbreitet sind Silikatgläser, sie begegnen uns als Fensterscheibe, Trinkgefäß oder als oberste Schicht von Touchscreens. Hergestellt werden sie aus Quarzsand (der aus Silizium und Sauerstoff besteht), Soda, Kalk und je nach Bedarf weiteren Metallen. Bei 1400 Grad Celsius ähnelt die Konsistenz dieser Mischung flüssigem Honig. Je nachdem, wie schnell die Temperatur sinkt, entstehen zwei völlig verschiedene Stoffe. Kühlt sie langsam ab, binnen Wochen oder Monaten, wächst ein Kristall: ein fester Körper, in dem jedes Atom einen vorgeschriebenen Platz hat. „Durch die dichte Packung der Kugeln ist das Volumen minimal. Diesen Zustand strebt jede Schmelze auf dem Weg zum Erstarren an“, sagt Reinhard Conradt von der RWTH Aachen. „Lässt man ihr Zeit, schwirren die Atome hin und her, bis die meisten eine optimale Position haben.“

Kühlt die Schmelze schnell ab, werden die Atome an Ort und Stelle „eingefroren“. Es entsteht Glas. Darin herrscht zwar eine gewisse Ordnung: Um jedes Siliziumatom haben sich vier Sauerstoffatome gruppiert; sie bilden eine dreieckige Pyramide, einen Tetraeder. Diese Ordnung gilt auch für die zweit- und drittnächsten Atome, reicht aber selten weiter. So entstehen Lücken, durch die Lichtwellen gut hindurchkommen. Daher ist Glas durchsichtig.

Altes Glas fließt nach unten - ein Mythos

Im Vergleich zu einem Kristall ist das Gebilde also ziemlich liederlich. „Das ist eines der Probleme, die wir mit Glas haben“, sagt Liesbeth Janssen von der Columbia-Universität in New York. „Auf mikroskopischer Ebene ändert sich beim Erstarren nichts. Die Atome sind angeordnet wie in einer Flüssigkeit. Aber makroskopisch verhält sich Glas wie ein Festkörper.“

© TSP

Bei Raumtemperatur fließt nichts mehr. Auch nicht ganz, ganz langsam. Die Wülste am Boden mittelalterlicher Fensterscheiben, die lange als Argument herhalten mussten, entstanden bei der Herstellung. Die Handwerker bauten sie nur entsprechend ein. Über mehrere Jahrtausende ist das Netzwerk der Silizium-Sauerstoff-Tetraeder unverrückbar, zeigen Studien. Diese enormen Zeiträume, in denen womöglich etwas passiert, erschweren den Forschern die Arbeit. Sie können mit Experimenten nur ansatzweise überprüfen, ob noch etwas im Glas geschieht.

Janssen arbeitet an einer Theorie, die den Weg von der Schmelze bis zum festen Glas beschreibt – zunächst mit einer Sorte Atome, weil das einigermaßen einfach ist. In Simulationen kann die Forscherin für jedes einzelne von mehreren tausend Atomen nachvollziehen, wo es ist und wie es sich bewegt. „Das ist der Vorteil gegenüber realen Experimenten. Dort sieht man nur den durchschnittlichen Zustand vieler Atome“, sagt sie.

Weit vor dem Erstarren finden sich erste Atome zusammen

Ist die Temperatur hoch, zappeln die Kugeln wie wild, bald ist keine mehr an ihrem Platz. Beim Abkühlen der Schmelze bleiben immer mehr Atome, wo sie sind oder werden langsamer. Nach dem Erstarren bei rund 500 Grad, dem Glasübergang, sind alle fixiert. „Es gibt schon lange Theorien, die diese Veränderungen beschreiben. Vor allem am Glasübergang sind sie ungenau“, sagt Janssen. Denn die Bewegungen der Atome nehmen nicht gleichmäßig ab. Sie folgen unhandlichen mathematischen Funktionen und manche Teilchen bilden schon vor dem Glasübergang lose Verbindungen (Cluster), in denen es ruhiger zugeht als in ihrer Umgebung. Sie könne die Temperatur, bei der eine Schmelze zum Glas werde, präziser vorhersagen, sagt Janssen. Allerdings nur für eine Sorte Atome. Bis zu einer Theorie, die verschiedene Sorten berücksichtigt, ist es ein weiter Weg.

Trotz solcher Wissenslücken gelingt es Forschern, Gläser zu verbessern. Sie ermöglichen große geschwungene Formen wie die transparente Hülle des Straßburger Bahnhofs oder extrem biegsame Glasfaserkabel, die schnelles Internet bis in den letzten Winkel bringen. Firmen wie Corning fertigen widerstandsfähige und zugleich berührungsempfindliche Oberflächen für Smartphones. Schott hat ein ultradünnes Glas vorgestellt, das wie Alufolie aufgerollt wird. Darauf lassen sich noch schneller Schaltkreise drucken. Werden mehrere Glasplatten zusammengeklebt, halten sie sogar Menschen aus. Bei dem Skywalk über dem Grand Canyon gab es ein anderes Problem: Der Glasboden war bald zerkratzt.

"Vorgespannte" Gläser wehren sich gegen Kratzer

„Kratzer sind winzige Brüche“, sagt Lothar Wondraczek von der Universität Jena. Er leitet ein nationales Forschungsprogramm für ultrafeste Gläser. „Sie entstehen, wenn ein harter Gegenstand auf die Oberfläche gedrückt wird.“ Um Kratzer zu vermeiden, könne man „vorspannen“: Die Außenschicht des Glases wird mit chemischen Zusätzen, Wärme und Kälte so verändert, dass sie eine innere Spannung aufbaut. Wirkt eine Kraft von außen, hält diese Spannung dagegen, das Glas wird stabiler. Der zweite Ansatz betrifft die atomare Struktur. „Metalle können sich verformen und so die Folgen eines Stoßes mildern. Das sollen auch Gläser schaffen“, sagt er.

Metall verformt sich, indem sich die Kristalle entlang bestimmter Flächen verschieben, wie ein Stapel Spielkarten, der von der Seite angestoßen wird. „Ein ungeordnetes Glas kann das mitunter auch“, sagt Wondraczek. Borosilikatglas, wie es für Smartphones verwendet wird, bildet bei einer speziellen chemischen Zusammensetzung Bausteine aus Silizium, Bor und Sauerstoff. Sie ordnen sich so an, dass Gleitebenen entstehen. Das Glas zerkratzt nicht mehr derart leicht.

Wirklich gefährlich sind Risse. Anfangs vergrößern sie sich unvorstellbar langsam, dann immer schneller – bis das Glas plötzlich zerbricht. „Wer versteht, warum sich ein Riss ausbreitet, kann ihn stoppen“, hofft Joachim Deubener von der TU Clausthal. Bekannt ist, dass Wasser schädlich ist. Dringen H2O-Moleküle in den Riss ein, werden die Verbindungen zwischen Sauerstoff und Silizium im Glas getrennt, der Riss wächst. Darum wird bei einem Steinschlag in der Frontscheibe die beschädigte Stelle versiegelt.

Selbst im Vakuum werden Risse größer - warum, weiß keiner

„Es muss weitere Mechanismen geben“, sagt Deubener. Risse werden selbst im Vakuum länger. Keiner weiß, warum. „Wir vermuten, dass sich an der Rissspitze die Struktur des Glases auf kleinstem Raum verändert und es dadurch eher bricht.“ Möglicherweise wandern Natriumatome dorthin und verändern die chemische Zusammensetzung. In Experimenten sahen die Forscher, dass die Beweglichkeit der Natriumatome zunimmt, wenn Glas unter Zugspannung gerät – genau das geschieht an der Spitze eines Risses. „Wir wissen, dass die Rissausbreitung in verschiedenen Glasarten unterschiedlich schnell ist“, sagt Deubener. „Je genauer wir den Zusammenhang aufklären, umso besser können wir Gläser entwickeln, die besonders bruchfest sind.“

Bewusst eingefügte Schwachstellen im Glas könnten ebenfalls Spannungen abbauen, zeigten Forscher um Francois Barthelat von der McGill-Universität in Montreal. Mit einem starken UV-Laser erzeugten sie winzige Risse im Glas, an denen gefährliche Spannungen schlicht ins Leere liefen. Die Zähigkeit ihres Glases – ein Maß für die Bruchfestigkeit – stieg um mehr als das Hundertfache an.

Auch Metalle können Gläser bilden

Die RWTH-Forscher um Conradt wollen der Glasschmelze vor allem kleine Atome wie Magnesium unterjubeln. Sie füllen potenzielle Lücken. „Je dichter die Atome zusammengepackt sind, umso fester wird das Material“, sagt er. Das gelingt nur, wenn die Elemente in bestimmten Verhältnissen gemischt sind – danach fahnden die Forscher. Glasfasern, die Rotoren von Windkraftanlagen zusammenhalten, könnten so noch stärker werden, sagt Conradt. „Die Flügel werden leichter und steifer. Bei gleichem Wind kann deutlich mehr Strom erzeugt werden.“

Metallische Gläser kämen ohne die Mischung von Elementen gar nicht zustande. Sie lassen sich umso besser herstellen, je mehr Atome in der Schmelze enthalten sind, die unterschiedlich groß sind und so das Wachstum von Kristallen aufhalten. Die ersten Metallgläser mussten extrem schnell abgekühlt werden, mit einer Million Grad pro Sekunde. Nur so blieb die Struktur einer Flüssigkeit erhalten. Heutige Mischungen erfordern eine Rate von nur ein bis zehn Grad pro Sekunde.

Sie korrodieren und ermüden nicht

Da metallische Gläser beim Erstarren kaum Volumen verlieren, lassen sich filigranere Werkstücke gießen. Zudem korrodiert und ermüdet das Material praktisch nicht. „Wenn man eine Büroklammer zehn Mal knickt, ändern sich die Eigenschaften“, sagt Franz Faupel von der Universität Kiel. „Metallische Gläser können eine Milliarde Mal bewegt werden, ohne dass sich etwas tut.“ Die Halterungen der Spiegel in Videobeamern, die zigmal pro Sekunde ihre Lage ändern, sind aus metallischen Gläsern. Auch ihre magnetischen Eigenschaften sind außerordentlich, weshalb sie unter anderem in aufklebbaren Diebstahlsicherungen für Waren verwendet werden.

Faupel und sein Team haben gezeigt, dass auch metallische Gläser lange vor dem Glasübergang Cluster bilden. Nun wollen sie das Erstarren genauer verstehen. Die Chancen stehen gut, denn es sind nur wenige verschiedene Atome beteiligt. Und dank neuer Materialkombinationen verläuft der Glasübergang gemächlich, sagt Faupel: „In den nächsten Jahren werden wir das ,Glasproblem‘ lösen.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false