© Jan Philip Welchering

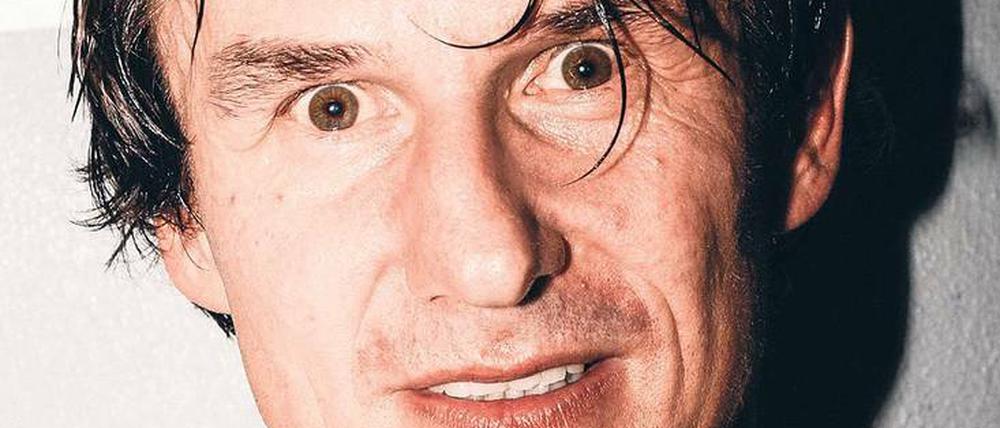

Absturz und Wiederaufstieg des Patrick Wagner: Berlin liebt dich, Berlin liebt dich nicht

Größer als Gott - mit dieser Haltung prägte Patrick Wagner die Stadt, als die nicht wusste, was aus ihr wird. Heute ist der frühere Rockmusiker und Labelchef eine von vielen gescheiterten Existenzen und sucht seinen Weg zurück. Porträt eines Menschen, der zu laut ist

Es war die erste Mail von ihm seit einer Ewigkeit, und sie las sich, als wäre nichts passiert.

Er musste mittlerweile annähernd 50 sein, trotzdem war da gleich wieder dieser Patrick-Wagner-Sound aus Dringlichkeit und Zweifel. Er schrieb, dass er eine neue Rockband gegründet habe, sie würde fleißig 7-Inch-Singles aufnehmen, mal bei diesem, mal bei jenem Label, je nachdem, wer sich diesen Wahnsinn überhaupt antue, und dass sich gewiss keine Sau dafür interessieren würde, aber egal, die Band also trete auch auf …

Patrick, ist das dein Ernst?

Was für eine Frage.

Rockbands von 50-Jährigen sehen immer ein bisschen verzweifelt aus. Man denkt, dass Leute dieses Alters doch eigentlich Wichtigeres zu tun haben müssten. Dass sie es jedenfalls nicht allzu ernst meinen können, jetzt, da sie wissen, wie’s läuft in der Welt.

Patrick Wagners Leben hatte sich lange um Bands gedreht, was es heißt, in einer Band zu sein, was es einen fühlen lässt. Nämlich ganz überwiegend lässt es einen Größe spüren. Ende der 90er Jahre hatte er als Kopf des Rock-Trios Surrogat für Aufsehen gesorgt und aus dem Nichts das Berliner Musiklabel Kitty-Yo zur internationalen Marke gemacht, war zu Universal gegangen, hatte es dort nur ein Jahr ausgehalten und wieder ein eigenes Label gegründet. Mit dem ging er sechs Jahre später furios pleite. Danach verstummte er irgendwie. Es hieß, er sei Fußballtrainer geworden.

Fünf Jahre sind ein großes Loch

Zwölf Jahre fasste er seine E-Gitarre nicht an. Die Welt hatte ihn kleingekriegt. Von Größe hatte er so ziemlich die Schnauze voll: „Die letzten fünf Jahre saß ich in meinem Zimmer und hab’ die Decke angestarrt. Meine Eltern haben gesagt, ich hab’ ne Depression. Ich hab’ gesagt, das ist ne Depression. Aber es fühlte sich nicht so schlimm an.“ Fünf Jahre ergeben ein ziemlich großes Loch.

Wie ernst kann er es meinen? Und auf welche Art ernst? Auf die hilflose Weise von jemandem, der sonst nichts hat als das Temperament eines Rock'n'Rollers? „Berlin liebt dich“, hat Wagner in einem Lied vor 18 Jahren gesungen. Damals hat er die Stadt „mitgemacht“, so drückt er es aus, gemacht zu dem coolsten Ort der Welt, wo man sich keiner sozialen Struktur unterordnen oder alten Eliten fügen muss. Wo heute mehr internationale Künstler und Musiker leben denn je. Wo die Bodenpreise steigen, weil es eben so viele Menschen gibt, die an Berlin teilhaben wollen.

In diesem neuen Berlin ist er nur eine von etlichen gescheiterten Existenzen, die hart aufgeschlagen sind. Seine Bedürfnisse hat er so weit heruntergeschraubt, dass er heute mit 700 Euro im Monat auskommt, hat keine Kreditkarte und auch sonst keinen Vertrag, der eine Schufa-Auskunft erforderlich machte. Berlin liebt dich? Sollte dieses schöne Versprechen für ihn selbst nicht gelten?

Diese Geschichte, die vor über einem Jahr mit einer harmlosen Mail begann, folgt Patrick Wagner auf einer Suche. Er sucht den Weg ins Rampenlicht und zu sich selbst. Denn er will immer noch zu viel. „Wir haben vergessen“, sagt er in einem aufgeregten Moment, „wie es ist, wenn uns jemand was sagt. Ich habe was zu sagen, also muss es raus.“ Seine neue Band heißt: Gewalt.

Der Schauplatz eines Unfalls

© Jan Philip Welchering

An einem Freitagabend Anfang Februar in der Berghain-Kantine ist sie als Zweites dran. Wagner wuselt über die Bühne, steckt Kabel zusammen und platziert Verstärker und Instrumente. Sie sind zu dritt. Seine Freundin Helen Henfling spielt Gitarre, ein Bassist ist noch dabei, und er, in der Mitte, hat das Mikrofon vor sich. Der Umbau muss schnell gehen, der Raum ist voller Menschen, die dicht gedrängt auf etwas warten, das wie von weit her zu ihnen kommt. Die eine Hälfte des Publikums scheint Wagner aus seiner glorreichen Zeit zu kennen. Die andere beginnt Gespräche etwa so: „Ich habe gehört, dass der einen blutigen Hochzeitsanzug trägt.“

Dann könnte es losgehen, Wagner tritt ans Mikrofon, redet von Selbstmord, weil das ja wohl das Einzige sei, was die Erwartung jetzt noch übertreffen könne, „wenn man ambitioniert wäre, was wir natürlich nicht sind“. Dann ballert ein billiger Elektrobeat aus den Boxen, Blaulicht-Blitze zucken durch den Saal, und Wagner geht erst mal ab.

Fünf Minuten braucht er, um sich in der Garderobe umzuziehen. In diesen fünf Minuten rotiert das Blaulicht unheilvoll durch die Finsternis, bollern die Beats monoton über die leere Bühne, die wie der Schauplatz eines Unfalls wirkt.

Er kehrt zurück in dem weißen Hochzeitsanzug. Der ist mit Rostflecken übersät und am Gesäß aufgerissen. Er trug ihn am Strand von Costa Rica, als er seiner Frau ewige Treue schwor. Nun löst sich das edle Stück auf wie die Ehe, die es schon hinter sich hat. Und in einem Akt bewusster Re-Traumatisierung schreit Wagner in den Lärm der Beatmaschine: „Ich bin ein guter Junge / Du bist ein guter Junge / Wir sind gute Jungs / Das ist gut.“

Es ist ein Mantra, so monoton wie der Rhythmus. Wagner dekliniert es durch mit guten Mädchen, bösen Jungs, bösen Mädchen, Tugendhaften und Verkommenen. Obwohl eine Aussage nicht wahrer wird dadurch, dass man sie wiederholt, scheint er das Gegenteil anzustreben. Wie er da steht, energisch die alte Gibson-Gitarre bearbeitend, hat er als Wahrheit nur sich selbst anzubieten. Und den brachialen Lärm kollabierender Verstärker. Es ist viel zu laut.

Zu laut – haben ihn schon immer viele gefunden. Die, die ihm nicht trauten und sich genervt abwandten von der „Wagner Action“ und dem „Wagner-Wahnsinn“ (O-Ton Wagner).

"Ihnen droht Obdachlosigkeit"

„Ich muss einen Weg finden, wie die Gesellschaft mich aushält“, sagt Wagner bei dem ersten Treffen, das auf seine Mail hin stattfindet. Er hat The Place gewählt, ein Loftgebäude für Start- up-Unternehmer in einer belebten Kreuzberger Seitenstraße. Es bietet billige Workingspaces für like-minded people und ist eines jener kreativen Zukunftslabore, die sich immer wahnsinnig angestrengt um das Wort „Community“ herum organisieren. Im Café sitzen nur Einzelne vor aufgeklappten Laptops.

Wagner ist ein drahtiger, muskulöser Mann mit angenehm rauer Stimme. An einem Cafétisch wirkt er deplatziert. Weil sein Körper sich ständig bewegen muss, klemmt er ihn mit übergeschlagenen Beinen praktisch selbst ein. Beim Sprechen neigt er den Kopf, als müsste er etwas herunterwürgen, das ständig nach oben will. Er lacht auf eine herzliche, einnehmende Art. Nein, schwierig ist er nicht. Aber er überfordert seine Umgebung. Beinahe entschuldigend sagt er: „Ich habe halt einen Strahl.“ Er formt dabei mit den Händen einen imaginären Kasten, in den er seinen Kopf schiebt.

© Jan Philip Welchering

Von seinem Fensterplatz blickt er direkt auf die Arbeitsagentur, die fast die ganze gegenüberliegende Straßenseite einnimmt. Er weiß, wie es da ist und wie, von Hartz IV leben zu müssen. In einem seiner neuen Songs beschreibt er es so:

„Die Dame vom Amt spricht Deutsch / Amtsdeutsch / Ich mag sie nicht / Sie fragt nach dem Geld meiner Ex-Frau / Sie sagt, mir fehlen Papiere / Sie fragt, warum sind Sie nicht schon früher gekommen / Ihnen droht Obdachlosigkeit / Ihnen und Ihrem Sohn droht Obdachlosigkeit.“

So weit war es gekommen, nachdem sein Label, das er und seine Frau Yvonne 2004 gegründet und nach ihrem Sohn Louis benannt hatten, bankrottgegangen war. Auf dem Dispokonto hatten sich Schulden in Höhe von 10 000 Euro angesammelt, die Privatinsolvenz war unvermeidlich. Darüber ging die Beziehung kaputt, und ein für beide zerrüttender Sorgerechtsstreit begann. „Ich war gebrochen, sag ich jetzt mal, richtig gebrochen.“

Er hätte untergehen können. Es fehlte nicht viel. Widerstand hatte ihn bis dahin immer stark gemacht. „Ich verweigerte, mit Leuten auf dem Amt zu reden. Und verweigerte, Briefe aufzumachen. Verweigerte mich überhaupt. Mir war alles unerträglich.“ Trotzdem ging er nicht unter.

© Jan Philip Welchering

Was hatte Berlin mit ihm vor? Was sagt es über die Stadt, dass sie einen Rock ’n’ Roller wie Wagner, ein Großmaul und Borderline-Ego, anzieht, feiert, pleitegehen lässt und nicht zerstört? Ihn stattdessen an einem Donnerstagnachmittag in der Turnhalle der Schöneberger Werbellinsee-Grundschule im Lärm quietschender Gummisohlen und hüpfender Fußbälle stehen lässt. Und er lacht begeistert, weil ein Junge sich gerade den Ball vom starken rechten auf den linken Fuß gelegt hat, um besser an seinem Gegenspieler vorbeizukommen. „Wow, stark, Moritz!“, ruft Wagner dem Kind zu.

Fußball, das ist für ihn ein Sport, der Begeisterung zerstört. Das beginnt mit der Art, wie Vereinstrainer mit Anfängern umgehen. Sie schreien und brüllen, aber es ist alles andere als Rock ’n’ Roll, weil nur bestimmte Spielertypen gefördert würden. Auf der Suche nach einer Alternative entdeckte Wagner das Spielformat Funino, schrieb ein Konzept und ist nun selbst Trainer mit einer B-Lizenz. Die Unruhe zappelnder Kinder ficht ihn nicht an. Er sagt, dass 80 Prozent der pädagogischen Bemühungen in Verein oder Schule auf Ordnung verwandt würden. „Ich punk da voll rein.“

Seine zehn Schützlinge, die an diesem Nachmittag durch die Halle toben und schon einen langen Schultag hinter sich haben, merken gar nicht, dass sie trainiert werden. „Ich habe noch nie eine Trainingseinheit gehabt, in der nicht jedes Kind ein Tor geschossen hätte.“ Immer wieder organisiert er sie neu, variiert die Gruppenstärke, wirft einen zweiten Ball ins Feld und lässt sie gleichzeitig auf vier Tore spielen. „Das ,Hey, du Ego‘-Gequatsche gibt’s hier nicht. Das Spiel ergibt den Pass.“ Einige der Jungs, die ihn als Trainer hatten, spielen heute in Nachwuchsmannschaften von Bundesligisten.

Einige seiner Freunde sagen, dass Wagner bei allem ein Leistungssportler sei, der unbedingt gewinnen wolle.

© Jan Philip Welchering

Größer als Gott

© Jan Philip Welchering

Als man Mitte der 90er Jahre in Berlin nicht so genau wusste, was aus der Stadt werden würde, war Patrick Wagner ein viel gefragter Gesprächspartner. Er stand für das Lebensmodell des aus der kleinstädtischen, westdeutschen Provinz nach Berlin geflüchteten Bürgerkinds, das überall nur Möglichkeiten sah. Es war das Berlin, „wo die Menschen aus Heimweh hinziehen“, wie es seinerzeit in einem Blumfeld-Song hieß. In halb kaputten Kellerräumen wurden illegale Bars eröffnet und benannt nach dem Wochentag, an dem sie geöffnet hatten. Temporäre Clubs durften so lange in renovierungsbedürftigen Bauten bleiben, bis eine lukrative Nutzung gefunden war. Es ging gut, solange es ging.

In dem Dokumentarfilm „Größer als Gott“ von Tom Kimmig wurde Wagner als „Prototyp des Berliner Unternehmers“ vorgestellt, der aus Anarchie und Planlosigkeit ein Geschäftsmodell entwickelte – und im nächsten Moment stressbedingt einen epileptischen Anfall erlitt. Den peinlichen Anruf bei seiner Vermieterin zögerte er immer weiter hinaus. „In ein paar Jahren“, sagte er, „lache ich über 5000 Mark, die ich mal nicht hatte. Dann fliege ich eben aus meiner Wohnung, dann suche ich mir eben eine andere. Davon geht die Welt nicht unter. Aber für mich geht die Welt unter, wenn die Platte nicht so wird, wie ich mir das vorstelle.“

Freunde sagten in dem Film, dass er die Großspurigkeit brauche, um überhaupt in Gang zu kommen. Als würde er sich ständig selbst mit Versprechungen locken müssen, an deren Erfüllung er glauben will. „Ich fühlte mich immer als Star“, hat Wagner einmal gesagt, „schon in der Schule.“ Sein Vater hingegen hielt ihn für lebensunfähig. Als der mit dieser Einschätzung recht bekommen sollte, brachte der Sohn es nicht über sich, ihn um Hilfe zu bitten. „Mit 23 wusste ich, dass ich mich von ihm und von zu Hause fernhalten musste.“

Im Jugendzentrum hörten sie Punkrock

Patrick Wagner kam 1970 in Karlsruhe zur Welt und wuchs im nahe gelegenen Wörth am Rhein auf. Seine Eltern waren aus der Steiermark in die Pfalz gekommen. Der Vater muss noch an die „schwarze Erziehung“ geglaubt haben. Daran, dass man ein Kind durch Angst brechen muss, um es mit lehrreichen Erfahrungen vollzustopfen. Jedenfalls wuchs Patrick mit dem Gefühl ständiger Bedrohung auf. Mit zwölf war er aufgenommen in der Entourage seiner älteren Schwester, hing mit 18-Jährigen ab, durch die er Sex Pistols und Ramones kennenlernte.

Wörth am Rhein galt wegen des riesigen Daimler-Benz-Werks und einer Raffinerie von Mobile Oil als zweitreichste Kommune Deutschlands. „Bei uns fuhren die Putzfrauen schon immer SLK“, sagt einer von Wagners Schulfreunden. Im Jugendzentrum verkehrten viele Kinder der zweiten Migrantengeneration, deren Eltern bei Daimler am Band standen und die jetzt die Gymnasien der Stadt besuchten. „Das waren ja die 80er“, erzählt der Freund weiter, „als sich Jugendliche in Gruppierungen sortierten. Wir waren die Punkrock-Fraktion.“

Mit einem Choleriker als Vater, der sich für seine Kinder nicht sonderlich interessierte, war es wohl unausweichlich, dass Patrick der vorlaute Bengel wurde, der ihm auf die Nerven ging, damit der Herr endlich zuhörte. Aber er konnte machen was er wollte, es ging schief.

Tennis ist ein Psycho-Spiel und für ihn wie gemacht.

Er konnte sogar ein ziemlich guter Tennisspieler werden, gefördert wurde er nie, hatte keine einzige Trainerstunde. Er übte wie ein Besessener, war ebenso manisch wie Thomas Muster, der seinerzeit Weltranglistenerster war. Wagner pflegte nach zweieinhalb Stunden Spielzeit bei 35 Grad auf dem Platz immer noch Liegestütze zu machen, um seinen Gegner beim Seitenwechsel „zu zerstören“. Schon mit zwölf habe sich der destruktive Charakter gezeigt und mit der großen Geste verbunden, sagt er. Tennis, diese Duell-Situation, sei ein Psycho-Spiel. Krank. „Für mich wie gemacht.“

Als sein Vater doch einmal im Publikum saß, im Halbfinale der Südwestdeutschen U16-Meisterschaft, verlor der Junge die Nerven, das Spiel, zertrümmerte seinen Schläger, und: „Mein Vater kam auf den Platz, knallte mir eine und ging wieder.“

Wagner gab Tennis schließlich auf. Mit 17 hatten Sonic Youth und Butthole Surfers mehr zu bieten als der Deutsche Tennis Bund. Noch in Karlsruhe gründete er eine Punkrockband, die gut genug war, um im Vorprogramm von Urge Overkill aufzutreten. Er reiste der Band in die USA hinterher, als die gerade einen ihrer Songs an Filmregisseur Quentin Tarantino verkauft hatte. Der nutzte „Girl, You’ll Be A Woman Soon“ für die Szene in „Pulp Fiction“, da sich seine Heldin eine Überdosis verpasst. Der Song wurde weltberühmt, die Band wurde es auch, und der kleine Wagner war vier Wochen in Chicago mittendrin. „Ah, dachte ich, so kann man leben. So will ich auch leben.“

Wir waren inhaltlich leer

© Jan Philip Welchering

Nicht lange danach gab es Surrogat. Weil ein erster Song veröffentlicht werden sollte, tat sich Wagner mit Raik Hölzl zusammen, einem ostdeutschen Antiquitätenhändler, und beide gründeten Kitty-Yo. Das Label der beiden Business-Autodidakten war sehr viel schneller erfolgreich als die Band. Denn Wagner und Hölzl hatten ein Händchen. Sie nahmen ein paar kanadische Musiker wie Peaches und Chilly Gonzales unter Vertrag, die gerade erst in die Stadt gezogen waren und die Szene mit ihrem Selbstbewusstsein sofort aufmischten. Sie erwarben sich das Vertrauen von Ostberliner Punkmusikern wie den Brüdern Lippock, die noch in der DDR mit eigenen Cassetten-Recordings angefangen hatten. „Alle Auswirkungen des Mauerfalls waren bei Kitty-Yo noch einmal zu spüren“, sagt Ronald Lippock von Tarwater. Das Label habe 1995 „eine Phase des Experiments eingeleitet, nachdem sich Techno in der Stadt etabliert hatte“. Es dachte elektronische Beats und E-Gitarren zusammen, brach die Grenze zwischen Dance Music und Rock ’n’ Roll auf. Darüber hinaus machte es einfach die besten Partys, zu denen es etwa in einen Kiosk oder eine Dönerbude einlud.

Bald galt Kitty-Yo als weltweit bewunderte Institution. Sie wurden von den wichtigen Magazinen interviewt, von „Wire“ bis „New York Times“, und Wagner fand, dass sie es nicht anders machten als die Musikkonzerne Sony und BMG. „Mein Statement damals: Wir sind keinen Deut besser und rennen demselben Scheiß hinterher.“ Deshalb fand er, der für die Außenwirkung verantwortlich war, dass sie auch so groß werden sollten wie die Konzerne. Hölzl war vernünftiger. Jedenfalls konnten sie sich nicht über die geschäftliche Richtung einigen. Der „Spiegel“ spottete, dass es gekommen sei wie in Berlins Kulturlandschaft immer: „Guter Start, großer Hype, böse Bruchlandung“.

Parole der 90er: Gib mir alles.

Wagner verließ Kitty-Yo Ende der 90er Jahre, nahm seine Band mit, die nun einen gut dotierten Vertrag bei Universal bekam. Da konnte er für eine Weile seine Miete bezahlen. Bis heute geht der Ruf von Patrick Wagner auf die drei Jahre zurück, die auf diese Entscheidung folgten. Er heckte seinen größten Coup aus, einen Bluff, der zu gut zur „Arm, aber sexy“-Rhetorik des Regierenden Bürgermeisters Wowereit passte, als dass man ihn hätte ignorieren können.

„Gib mir alles“, lautete das Motto des Surrogat-Albums „Rock“, das 2000 erschien und eine längst anachronistisch gewordene, vulgäre Geste in den Maximalismus trieb. „Wir haben viel vor!“, sang Wagner und wandte sich gegen die gehemmte, intellektuelle Attitüde des Diskursrock, der von Bands wie Tocotronic geprägt war. Zum ersten Mal, seit ihm 1990 die blasierte Heroin-Coolness der Blixa-Bargeld-Epigonen im Café M auf den Geist gegangen war, konnte er mit dem idiotischen Pathos der AC/DC-Verehrung einen positiven Gegenentwurf formulieren. Was genau sie vorhatten, sagten Surrogat nicht.

Wagner war so klug, seine Botschaften in Doppelbedeutungen aufzulösen. „Gib mir alles“ hieß auch: „Alles muss zerstört werden.“ Die Presse fand das überwiegend gut. In der „Zeit“ hieß es, „Rock“ sei „ein romantischer Einspruch gegen das Raumschiff Berlin-Mitte, dessen Vergnügungskultur über den Dingen schwebt und dessen wortlose Tracks jegliche Möglichkeit, die Welt doch nicht so dufte zu finden, preisgegeben haben“. Es war vom Lebensgefühl einer Generation die Rede, „die mit wenig Geld in der Tasche die Freiräume der offenen Nachwendestadt besetzt“. Und Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow nannte Wagner verschmitzt einen sehr österreichischen „Übertreibungskünstler“.

© Jan Philip Welchering

Surrogat hatte „eine Behauptung von Rock“ aufgestellt, auf die 2003 „eine Behauptung auf der Metaebene von Rock“ folgen sollte. So hat es Wagner mit Blick auf das „Hell in Hell“-Album erklärt. Der Größenwahn war auf seinem Zenit angelangt. In „Gott AG“ hieß es: „Du machst dir immer wieder klar / Du bist Patrick Wagner Superstar.“ Für ein „Spex“-Cover ließ er sich halb nackt in Jesus-Pose fotografieren, mit Kreuz über der Schulter. Wenn das alles auch die Inszenierung einer Übertreibung war, die die Intelligenz des Publikums nicht beleidigte, so blieb es doch vor allem: übertrieben.

Bassist der Band war Tilo Schierz-Crusius, ein ruhiger Geselle, der heute wieder als Tontechniker arbeitet. Seine einst wallenden, lockigen Haare sind auf ein bürgerliches Maß gestutzt. Er zieht seine gefütterte Jacke nicht aus, als er sich in den Sessel seines Stammcafés in Prenzlauer Berg sinken lässt. Es sei kein Zufall gewesen, sagt er, dass Surrogat in der Ära Gerhard Schröder berühmt wurde. Dessen Hemdsärmeligkeit („Hol mir mal ’ne Flasche Bier“) habe den Boden bereitet für großspurige Ankündigungen und Karrieren wie der von Stefan Raab. Als die „Basta-Politik“ nicht mehr funktionierte und der Kanzler seine parlamentarische Mehrheit 2005 im Wahlpoker verlor, da drohte auch der Surrogat-Schwindel aufzufliegen.

Tolle Band, aber inhaltlich leer

Er selbst habe das Gehabe seines extrovertierten Frontmanns „für die Musik in Kauf“ genommen. Da waren die vertrackten 7/8-Takte und Mai-Linh Truongs melodiöses Schlagzeugspiel. Und dann war es durchaus von Vorteil, in einer bekannten Band zu spielen, die sogar Geld verdiente. Trotzdem kam er sich manchmal wie benutzt vor. Da half auf Dauer nicht, zu sagen „Lass den mal reden“. Schierz-Crusius trägt es Wagner nicht nach. Als der nach einer umjubelten Tour meinte, sie würden das nächste Mal proben, wenn sie ihn anriefen, tat das einfach keiner.

„Wir waren inhaltlich leer“, sagt Wagner heute. Kein Wunder, dass die Band einfach eingeschlafen sei.

Er habe stets „an allem rumgefeilt, nur nicht an der Sache selbst“, sagt ein früherer Weggefährte. Man hört das öfter, dass Wagner sein Potenzial nie ausgeschöpft habe, stattdessen die Biege machte, wenn es auf Geduld ankam. Warum bringt er es nicht zu Ende? Und was wäre diese Sache? Darauf hat er sogar eine Antwort.

Er gibt diese Antwort im Radical Light, einem kleinen, düsteren Kellertheater mit Kinobestuhlung, das unter einem Lokal in Prenzlauer Berg versteckt ist. Es ist Anfang November, eine Studentin hat Wagner zu einer literarischen Performance animiert. Er grüßt beinahe jeden, der den Raum betritt lachend: „Ha, Du?“

© Ja Philip Welchering

"Wir verspritzen kein Blut"

© Jan Philip Welchering

Er trägt erneut den Hochzeitsanzug, der nach Acryl und Schweiß riecht. Angestrahlt von einem einzelnen, gleißenden Scheinwerfer steht er allein auf einer niedrigen Empore, den Kopf eingezogen, und rezitiert seine Songtexte. Als stünde er in einer Gesangskabine, die Musik rasend laut nur in seinem Kopf.

Es ist auch die Gelegenheit, sich vor dem Dutzend Zuhörern zu erklären. Die Flecken auf seinem Anzug, sagt er, seien „übrigens nicht Kunstblut. Bei uns spritzt kein Blut, das finde ich uninspiriert. Penner wie Quentin Tarantino haben das gemacht.“ Bei Gewalt gehe es vielmehr um „innere Unmöglichkeit“. Er meint: „Dass auf einen Tag immer der nächste folgt. Dass Liebe in einer Beziehung immer auf dem niedrigsten Niveau stattfindet. Und dass das gar nicht anders geht. Weil da die Angst ist, zu formulieren, wer man eigentlich sein will. Die Angst, dass der, der man lieber sein will als der Freund oder Vater, der man ist, die Beziehung aufgeben müsste.“

Dann schreit er wie von Sinnen: „Was denn? / Was ist denn? / Was willst du denn? / Von mir.“

Als sein Sohn wenige Monate zuvor zum ersten Mal bei einem Konzert seines Vaters war, wusste er bei diesen Zeilen sofort, dass sie über seine Mutter waren.

Man kann Wagner atmen hören. Er ist an einem wunden Punkt angelangt. „Alle meine Freundinnen haben irgendwann gesagt, dass man mich nicht kennt“, sagt er. Immer habe er sich verbogen, damit es passte. „Ich habe noch nie eine Wohnung so eingerichtet, wie es mir gefällt. Fällt mir immer noch schwer. Weil mir nicht klar ist, wer ich bin.“ Er atmet ein. Atmet aus. Ein Zimmer, das er einrichten würde, hätte nur einen Stuhl, ein Bett. Dann brüllt er: „Ich bin ein trotziger Junge voller Scham!“

Musik funktioniert nur über Haltung

Trotz und Scham. Das ist eine gefährliche Mischung. Das ist die rebellische Geste, die sich gleich selbst unpassend vorkommt. Das ist Rebellion gegen die eigenen Instinkte. „Das ist pubertierend“, sagt Wagner, „weil da einer in einer endlosen Entwicklungsschleife hängt.“

In Interviews war sich Wagner stets sicher, „dass Musik nur über Haltung funktioniert“. Dass er selbst einer solchen folgte, setzte er voraus. Mit der Gründung seines Labels Louisville ging er sogar so weit, anzunehmen, dass es als Patrick Wagner ausreiche, seine Lieblingsmusik zu veröffentlichen. „Und alle müssen die dann super finden.“ Von 17 Alben, die er bis zur Pleite im Jahr 2010 herausbrachte, waren nur drei rentabel. Die Methode war gescheitert und mit ihr er.

© Jan Philip Welchering

I am a loser, Baby, why don’t you kill me, schallt es aus Boxen in der mit Stuhlreihen bestückten Kantine des Internetunternehmens Idealo. Junge Menschen strömen herein. Die Männer tragen Bärte, die Frauen Umhängetaschen. Bei vielen sind Basecaps und T-Shirts mit lustigen Botschaften beliebt. We’re on the road to nowhere, hört man David Byrne singen. Patrick Wagner hat einen lilafarbenen Pullover an und ein paar Zettel in der Hand. Er moderiert an diesem Spätnachmittag im Juli 2017 zum 20. Mal die Fuck-up-Night. „Wer von euch ist schon mal gescheitert?“, fragt er das Publikum. Nur wenige heben den Arm. Er: „Seid verdammt noch mal ehrlich zu euch selbst.“

Die Idee der Fuck-up-Nights ist, dem Scheitern das Stigma des Verlusts zu nehmen. Ein Schulfreund von Wagner, der sie in Düsseldorf veranstaltete, fragte im Sommer 2014, ob er stabil genug sei, vor Publikum zu sprechen. Er willigte ein. Erst beim Sprechen habe er das Ausmaß seines Versagens erfasst, sagt er.

Zurück in Berlin war er so überzeugt von dem Format, dass er sich an Ralf Kemmer wandte, einen Jugendfreund und Dozenten für Werbestrategien an der Berliner Design-Akademie. Er war geflasht, wollte das mit ihm in Berlin auch aufziehen. So bewarben sich die beiden um die Markenrechte der Fuck-up-Night. Zunächst klang es nach „großtherapeutischer Gruppennummer“, so Kemmer. Doch das hat sich geändert. Mittlerweile geht es darum, mit einer guten Geschichte zu punkten. So erzählt ein Ex-Polizist an diesem Abend von seiner irrlichternden Idee, Wetterballons in die Stratosphäre zu schicken und als Luftpostsendungen zu vermarkten. 30 000 Euro kostete ihn, zu erkennen, dass Helium zu wenig Traglast entwickelt. „Die Leute müssen erkennen, dass sie etwas zu geben haben“, sagt Kemmer.

© Jan Philip Welchering

Für Wagner war es eine Therapie. Er habe krasse Absturzdramen erlebt, war selbst eins davon. Nach eineinhalb Jahren war er soweit, über eigene Erfahrungen zu reden. Er sah ein: „Der Weg der totalen Identifikation ist versperrt. Ich kann nicht mehr sagen: Das ist meins, wie sonst immer. Was ich mir selbst abverlange, kann ich von anderen nicht erwarten. Es stößt sie sogar zurück.“

Mit dieser Erkenntnis ist er wieder zu einem Modell geworden. So wollen jetzt auch Dax-Vorstände von ihm hören, wie Mitarbeiter zu mehr Mut animiert werden können. Manche Manager hätten begriffen, meint Wagner, dass einen Fehler innerhalb der Hierarchien eines Konzerns zu vertuschen, viel teurer ist, als ihn zuzugeben. Dass aber ein Mitarbeiter, der keine Fehler mache, einer sei, der nicht arbeite.

„Er fand zur Bühne zurück“, sagt Kemmer, „weil er wieder etwas zu erzählen hatte.“

"Wir haben uns limitiert", schreit er

Zeitfenster öffnen sich nicht für jeden und nicht jederzeit. Patrick Wagner war der „Rock ’n’ Roll“-Bohemien mit einer Verachtung für wirtschaftliche Belange, als das zu Berlin passte. Nun, da die Stadt von ökonomischen Zwängen durchdrungen ist und er weiß, was die mit einem anrichten, hat er eine neue Rolle gefunden. Sie hat erstmals wirklich was mit ihm zu tun. Er ist der Fehler im System, der es produktiv macht.

© Jan Philip Welchering

Zurück ins Berghain, wo Wagner sein ohrenbetäubendes Lärmbad veranstaltet. Existenz ist Gewalt gegen uns selbst, lautet die Erkenntnis, die er aus seinem Absturz gezogen hat. Deshalb klingt seine Musik auch nicht schön. Immer heiße es, bloß keine Gewalt, sagt er. Dabei sei sie das, was uns von Maschinen unterscheide.

Einer seiner jüngsten Songs entstand aus Ärger darüber, dass ein Gewalt-Konzert nicht mit der nötigen Lautstärke stattfinden konnte. „Als wir kamen / Wir waren ungebrochen“, deklamiert Wagner. „Wir waren schön wie Gott.“ Dann steigert er sich hinein in das Verhängnis, schreit: „Wir haben uns runtergeregelt, gedrosselt und eingepegelt / Eingeritten, uns beschnitten, kontrolliert / Wir haben uns limitiert.“

Einmal sagt er: „Ich meine es ernster als vielleicht je zuvor, aber es soll nicht mein Leben ausfüllen.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false