© Rainer Jensen/dpa

Raumfahrt: Berlin greift nach den Sternen

Sie bohren sich in den Mars, scannen den Merkur und werfen hüpfende Landemodule auf Asteroiden ab. Noch nie waren Berliner Wissenschaftler an so vielen Weltraummissionen beteiligt wie in diesem Jahr.

Der größte Satellitenschwarm der Welt wird aus dem Kranzler Eck gesteuert. Im vierten und fünften Stock des gläsernen Bürohauses zwischen Ku’damm und Kantstraße sitzt die Firma Planet mit 100 Mitarbeitern. Es ist ein Großraumbüro wie viele andere, Tische mit Rechnern, Star-Wars-Figuren stehen als Dekoration auf manchen Bildschirmen. Durch Glaswände und Türen sind Konferenzräume abgetrennt. Hinter einem verbirgt sich das Kontrollzentrum. An der Wand hängen sieben Bildschirme. Einer zeigt die Erdkugel und kleine nummerierte Punkte, die sie in einer Umlaufbahn umkreisen.

Es sind die 150 Satelliten, mit denen Planet permanent die Erde beobachtet und fotografiert. Marcus Apel deutet auf einen der Punkte über Island: „Der ist gleich in Reichweite von unserer Bodenstation in Keflavik.“ Ein anderer Bildschirm zeigt ein schwarz-weißes Videobild der runden Riesenantenne und einem Dutzend weiterer gigantischer Empfangsanlagen in Spitzbergen, Fairbanks oder Innvik.

Gleich wird Flock 2K-37 die Bilder herabfunken, die er in den vergangenen 24 Stunden gemacht hat. Mit einem Mausklick prüft der zuständige Ingenieur die Daten des Satelliten. Temperatur, Spannung, Stromverbrauch. Er steuert das ganze System über das Internet. „Ich könnte das im Prinzip auch vom Laptop im Bett kontrollieren“, sagt der Ingenieur. Gemacht hat er das noch nicht. „Aber einmal im Starbucks.“

© Thilo Rückeis

Satelliten, die aus dem Coffeeshop gesteuert werden können, das ist die Raumfahrt im 21. Jahrhundert. Von der sogenannten New Space Revolution ist seit einiger Zeit in der Fachwelt die Rede. Der Begriff bezeichnet die Kommerzialisierung der Raumfahrt. Schon lange träumen Milliardäre wie Virgin-Gründer Richard Branson, Amazon-Chef Jeff Bezos oder Tesla-Bauer Elon Musk davon, ins All zu fliegen und entwickeln eigene Raumfahrzeuge. Doch inzwischen geht es um weit mehr als um ein Hobby der reichsten Männer der Welt, die nicht wissen, wohin mit ihren Milliarden.

Elon Musks Firma SpaceX ist längst ein wichtiger Partner der Nasa und Esa, der europäischen Raumfahrtagentur. Die Falcon9-Trägerraketen und Raumschiffe vom Typ Dragon sind in kurzer Zeit elementarer Teil der Infrastruktur weltweiter Raummissionen geworden. Das Weltraumfieber lockt auch Investoren: Allein im vorigen Jahr haben Risikokapitalgeber weltweit fast vier Milliarden Dollar in Weltraum-Start-ups gesteckt. Und auch in Berlin gibt es eine ganze Reihe solcher Jungunternehmen, wie German Orbital Systems, Astro Feinwerktechnik oder Berlin Space Technologies, die Bauteile für Missionen und ganze Satelliten herstellen.

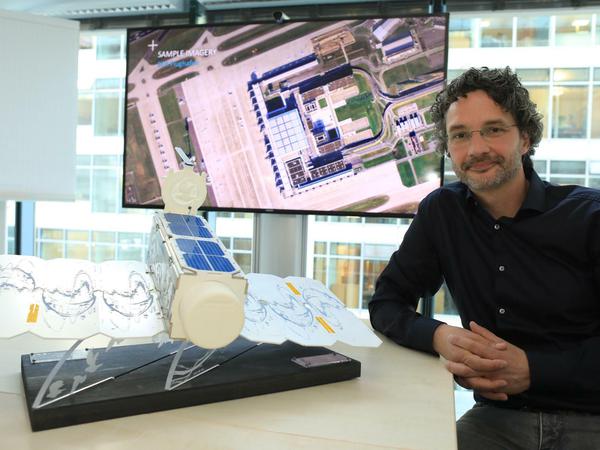

Planet-Direktor Marcus Apel treibt diese Entwicklung seit Langem voran. Zuvor hat er für die Firma RapidEye gearbeitet. Die Brandenburger hatten schon 2008 fünf Erdbeobachtungssatelliten ins All geschossen. Es war das erste große Raumfahrtprojekt eines Privatunternehmens in Deutschland. 160 Millionen Euro waren in das Projekt geflossen, doch 2011 musste RapidEye Insolvenz anmelden. „Wir waren unserer Zeit voraus“, sagt Apel.

Ihre Satelliten kreisten weiter um die Erde. Das US-Start-up Planet kaufte sie und mit ihnen das deutsche Know-how zur Entwicklung und Steuerung der Kleinsatelliten. Dabei ist „klein“ relativ: Die RapidEye-Satelliten haben das Format eines Kühlschranks. Im Vergleich zu den bis dahin üblichen Apparaten von den Ausmaßen eines Busses war das ein Fortschritt.

Satelliten im Handgepäck

Seither sind die Beobachtungssonden radikal weitergeschrumpft. Sie passen nun bei Apel auf den Tisch. Planet hat seine Minisatelliten „Dove“ getauft, denn sie sind kaum größer als eine Taube. „Auf Reisen könnte ich den im Handgepäck transportieren.“ So werden sie auch auf ihrem Weg ins All behandelt. Wenn Weltraumraketen tonnenschwere Raumsonden transportieren, ist oft noch Platz. Früher wurde der mit Ballast gefüllt, um das Gleichgewicht auszutarieren. Stattdessen nehmen die Raumtransporter heute Minisatelliten huckepack mit. So hat eine indische Rakete im vergangenen Februar 88 Dove-Satelliten in den Orbit geschossen.

Ihre Kameras machen sogar bessere Bilder als die alten, größeren Satelliten. Aus 500 Kilometer Höhe nehmen sie die Erde mit einer Auflösung von drei Metern pro Pixel auf. Große, teure Spezial- und Spionagesatelliten zoomen auf bis zu 30 Zentimeter heran, haben jedoch einen entscheidenden Nachteil: Sie kreisen nur etwa einmal pro Woche über den gleichen Regionen. Deswegen hat Planet auch so viele Minisatelliten in den Orbit befördert. „So können wir jeden Tag von jedem Punkt der Erdoberfläche ein Bild machen“, sagt Apel.

Die Kunden von Planet wollen tagesaktuelle Informationen. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex sucht damit nach Flüchtlingsbooten. Die meisten Kunden sind aber Finanzunternehmen wie Versicherungen oder Hedgefonds. Sie analysieren damit die Warenströme in Häfen, um frühzeitig wirtschaftliche Veränderungen zu erkennen. Schließlich können auf den Bildern nicht nur Schiffe, sondern auch Container gezählt werden. „Das hier ist ein Hafen in Kalifornien“, sagt Apel. Am Rand ist eine große Fläche mit kleinen Punkten, ein Parkplatz mit Autos vor der Verschiffung. 4680 Fahrzeuge zählt die Software von Planet. Inzwischen entwickelt die Firma auch Programme zur Datenanalyse. „Unser nächstes Ziel ist es, die Satellitenbilder direkt in verwertbare Informationen umzuwandeln“, sagt Apel. Denn so spektakulär die Aufnahmen auch sind, viele Kunden interessieren sich dafür wenig. Statt der Fotos liefert Planet nun Auswertungen mit Zahlen und Grafiken.

Die Satellitenmanufaktur

© Promo

Mit seinen 33 Jahren wirkt Walter Ballheimer noch wie ein Student. Doch der blonde Mann mit Dreitagebart und Poloshirt ist Chef einer Satellitenfabrik. Sie liegt in Moabit, im ersten Stock eines Bürogebäudes an der Ecke Huttenstraße/Reuchlinstraße. Genau gegenüber steht das Gasturbinenwerk von Siemens, der 1909 errichtete Koloss aus Glas und Beton gilt als Beginn der modernen Industriearchitektur in Deutschland. Die Berliner Satellitenbauer German Orbital Systems (GOS) brauchen deutlich weniger Platz. Walter Ballheimer schließt eine der vielen Türen auf dem langen Flur auf.

Der Raum ist vielleicht zwanzig Quadratmeter groß, an der Seite stapeln sich schwarze Plastikkoffer, auf einem langen Tisch in der hinteren Ecke stehen Bohrmaschine, Säge, Schleifgerät und 3-D-Drucker. Ein Viertel des Raumes ist durch Glaswände noch einmal abgetrennt, hier werden die Satelliten montiert und für ihre Reise ins All fertig gemacht.

Bevor er den Raum betritt, zieht Ballheimer einen weißen Kittel an und stülpt sich ein transparentes Haarnetz über den Kopf. Auf einem Tisch liegt der neueste Auftrag. Die Amateurfunkvereinigung aus Thailand hat einen Satelliten bestellt, der sieht allerdings überhaupt nicht so aus. Es ist ein längliches Metallgestell, etwa so groß wie ein Tetrapack, darin stecken verschiedene grüne Platinen. „Das ist ein Cubesat“, sagt Ballheimer, „die haben dafür gesorgt, dass die Kosten radikal gesunken sind.“

Milchkartons im Weltall

Das Konzept der Würfelsatelliten wurde 1999 an zwei Universitäten in Kalifornien entwickelt, sie legten einen Standard für Minisatelliten mit zehn Zentimeter Kantenlänge fest. Die dürfen nur etwas mehr als ein Kilogramm wiegen und können bei großen Missionen als Gepäck mitgenommen werden. Dabei können mehrere Würfel aneinandergesetzt werden, so entstehen die heute üblichen Satelliten im Milchkartonformat.

2003 starteten die ersten Cubesats an Bord einer russischen Rakete ins All, in letzter Zeit hat ein wahrer Boom eingesetzt. 2017 hat sich die Zahl der Starts im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht: Fast 300 Kleinstsatelliten wurden in den Orbit befördert. In diesem Jahr soll es sogar fast 500 Starts geben.

Für die Berliner ist das ein großes Geschäft. Neben der Entwicklung und dem Bau bieten sie auch die Beförderung ins All an. Sie vermieten Plätze auf russischen Raketen wie der Sojus, an deren Entwicklung einst Ballheimers Vater mitgearbeitet hat. Er selbst kam 2005 nach Deutschland und studierte an der TU Berlin Raumfahrttechnik. Dort lernte er Dmitriy Bogdanov kennen, der jetzt die für Starts zuständige Schwesterfirma ECM Launch Services leitet.

© Promo

Sie haben eine Technologie entwickelt, die den Mitflug erst ermöglicht. Denn die Trägerraketen wurden entwickelt, um wenige Atomsprengköpfe zu befördern und nicht Dutzende Minisatelliten. Ballheimer zeigt eine blaue Metallkiste. Sie hat an der Vorderseite vier Öffnungen, darin stecken dicke Sprungfedern. Er schiebt einen seiner Satelliten hinein. Mit einem Klick rastet er ein. Klappe zu. Nun könnte er ins All geschossen und einfach wieder herausgeschleudert werden. „Diese Separationssysteme sind die eigentliche Revolution“, sagt Ballheimer, „damit können auch Satelliten in den Orbit geschossen werden, die an Unis zusammengelötet werden.“

Denn in dem Metallcontainer sind sie geschützt. Das dient weniger der Sicherung der Billigsatelliten als vielmehr der Trägerrakete. So besteht keine Gefahr, dass sie durch kleine Teile beschädigt wird. Dadurch fallen wiederum aufwendige Sicherheitsprüfungen weg, die bei herkömmlichen Missionen die Kosten in die Höhe treiben. „Das alles macht es möglich, dass weltweit in Hinterhofbuden Satellitenstarts vorbereitet werden.“

Während der Bau und Start klassischer Satelliten früher schnell Milliardensummen kosten konnte, bieten die Berliner das Ganze im Paket ab 350 000 Euro an. Und Ballheimer will es noch günstiger machen. „Viele unserer Kunden brauchen gar keinen eigenen Satelliten“, sagt er. Stattdessen sollen sie ihn sich teilen. Es sind Universitäten oder Unternehmen, die bestimmte Materialien oder Zellkulturen im All testen möchten oder Experimente zu Mikrogravitation durchführen. Dafür können auch mehrere in einem Satelliten platziert werden. Groove heißt das Projekt, mit dem Ballheimer jeweils zehn Plätze vermietet und so das Konzept der Weltraummitflugzentrale weitertreibt. 2020 soll die erste Mission starten, für jeweils 50 000 Euro pro Platz.

Die Allforscher

© DAVIDS/Sven Darmer

Weite Missionen schaffen die Start-ups noch nicht, die wirklich langen Reisen ins All werden von staatlichen Weltraumorganisationen durchgeführt. Doch auch bei Flügen der Nasa oder Esa ist fast immer Berliner Technologie an Bord. Wie auf der Sonde Mars Express, die kürzlich flüssiges Wasser auf dem Roten Planeten entdeckt hat. Seit 15 Jahren umkreist sie den Mars und liefert hochauflösende Farbbilder, auf denen Objekte von bis zu zehn Meter Größe analysiert werden können. Die zwanzig Kilo schwere Spezialkamera wurde am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) in Adlershof entwickelt. Es ist eine Stereokamera, die 3-D-Bilder erzeugt.

Solche Kameras und andere Spezialgeräte wie Spektrometer oder Laseraltimeter, die Oberflächen analysieren und Höhenprofile erstellen können, sind die Spezialität der Berliner. „Für Karten- und Oberflächenmodelle werden wir immer wieder von der Nasa angefragt“, sagt Heike Rauer, Leiterin des Instituts für Planetenforschung.

Das liegt auch am sowjetischen Erbe und der Geschichte von Adlershof. Hier starteten einige der ersten Motorflüge und Graf von Zeppelin ließ Luftschiffe bauen. Er trieb auch die Gründung der „Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt“ (DVL) voran, dem Vorläufer des DLR. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Anlagen demontiert, bald siedelte die DDR Wissenschaftsinstitute an. Sie entwickelten in den sechziger- und siebziger Jahren optische Bordinstrumente für das sowjetische Kosmosprogramm.

Heute prangt im Foyer des grauen DLR-Gebäudes an der Wand noch ein Zitat vom Weltraumpionier Juri Gagarin. Viele Fragen die sich schon bei dessen erstem Flug ins All 1961 stellten, treiben die Wissenschaftler bis heute um: Woher kommt die Erde? Wie entwickeln sich Planeten? Gibt es woanders Leben?

In diesem Jahr gibt es so viele Chancen wie selten, darauf Antworten zu bekommen. Seit Juni führt Alexander Gerst auf der ISS Experimente durch, die auch in Adlershof geplant wurden. Eine japanische Raumsonde umkreist gerade einen Asteroiden, im Oktober soll ein Landemodul darauf abgesetzt werden und herumhüpfen. Im selben Monat startet die Mission BepiColombo zum Merkur. Der sonnennächste Planet soll mit Berliner Spezialgeräten vermessen werden. Einen Monat später ist die Landung der Raumsonde Insight auf dem Mars geplant. An Bord: der Marsmaulwurf, ein Werkzeug made in Adlershof, das sich in den Planeten graben soll.

Der Marsmaulwurf

Tilman Spohn und sein Team haben den Marsmaulwurf entwickelt. Wobei der von der Form eher an eine Robbe oder einen Roboterhund ohne Kopf erinnert – und auch dazu ist viel Vorstellungskraft nötig. Statt einer Leine hängt ein breites, flaches Kabel daran. Es hat 14 Sensoren, um die Temperatur zu messen. „Wir wollen wissen, wie viel Wärme noch im Inneren des Planeten ist“, sagt Spohn. Sie müssen nur das Kabel erst einmal in den Marsboden bekommen. Dafür wurde eine Rammsonde entwickelt: Es ist ein dickes, spitzes Metallrohr. Ein Motor spannt durch Drehung eine Feder, wenn die auslöst, wird die Spitze Stück für Stück in den Boden gerammt.

Spohns größte Sorge sind Gesteinsbrocken: „Die sind auf dem Mars leider ein Problem.“ Als Landepunkt haben sie sich zwar eine sandige Stelle ausgesucht. Trotzdem kann der Bohrer auf harte Steine treffen. Bis zu einem Durchmesser von zehn Zentimetern kommt er daran vorbei, bei größeren Klumpen würde es knifflig. „Mindestens drei Meter tief müssen wir kommen“, sagt Spohn. Fünf Meter sind das Ziel. Tiefer dürfen sie nicht graben. Das verbieten die internationalen Raumfahrtregeln. Es besteht die Gefahr, dass sie den Mars verschmutzen. „Die Sorge ist, dass Mikroben hineingetragen werden“, sagt Spohn.

© Kitty Kleist-Heinrich

Darum muss sich Ralf Jaumann keine Sorgen machen. Er bleibt an der Oberfläche. Der 64-Jährige betreut gerade ein Projekt mit der japanischen Raumsonde Hayabusa2, die nach einem dreieinhalbjährigen Flug durchs All vor fünf Wochen den Asteroiden Ryugu erreicht hat. Aus 300 Millionen Kilometer Entfernung hat sie erste Bilder des diamantenförmigen Asteroiden geschickt. Darauf suchen die Forscher um Jaumann nun einen Landeplatz für ihr Modul Mascot. Im Oktober soll die Kiste abgeworfen werden. Aus fast 100 Meter Höhe. Der Aufprall ist kein Problem, denn der Asteroid hat nur einen Durchmesser von knapp einem Kilometer und daher eine extrem geringe Anziehungskraft. „Ich würde dort vielleicht fünf Gramm wiegen“, sagt Jaumann. Auf der Erde sind es 90 Kilo. Und so wird auch die zehn Kilo schwere Kiste wie ein Gummiball auf dem Himmelskörper aufkommen. Dort soll sie dann weiter herumhüpfen.

Auf Asteroiden hüpfen

Wie das geht, zeigt Jaumann an einem zweiten Exemplar. Er drückt einen Knopf. Rote, grüne und blaue LED-Lämpchen blinken auf. Dann dreht sich im Inneren ein kleiner Metallarm im Kreis. Die Bewegungen dieses Schwungarms reichen aus, um Mascot Dutzende Meter weit springen zu lassen. Mit verschiedenen Instrumenten soll er dann die Oberflächentemperatur, das Magnetfeld und die Zusammensetzung der Minerale untersuchen. Zusätzlich wollen die Japaner mit einer Art Staubsauger an ihrer Raumsonde Gesteinsproben des Asteroiden einsammeln.

Mit Landungen auf Himmelskörpern haben die Berliner Planetenforscher Erfahrungen. Eines der Vorzeigeprojekte des DLR war die Mission Rosetta. Dabei gelang es erstmals, eine Raumsonde weich auf einem Kometen abzusetzen. Das Projekt zeigt auch die enormen Zeitzyklen der Weltraummissionen. Erste Ideen gab es 1986, die Raumsonde startete dann 2004 und erreichte zehn Jahre später den Himmelskörper, auf dem das Landegerät Philae abgesetzt wurde.

„Es ist daher extrem ungewöhnlich, dass wir jetzt so viele Missionen auf einmal haben“, sagt Rauer. Sie muss auch zwei Mal überlegen, wer in diesen Wochen wann genau startet oder landet. „Im kommenden Jahr beginnt dann wieder eine Durststrecke“, sagt Rauer. Die Raumsonde BepiColombo muss beispielsweise sieben Jahre fliegen, bis sie 2025 den Merkur erreicht.

Das Planetenlabor

© DAVIDS/Sven Darmer

Analysiert wird der kleinste Planet unseres Sonnensystems schon jetzt, denn in Raum 424 befindet sich der Merkur in Miniaturformat. „Grillmeister“ steht auf einem mit Flammen verzierten Aufkleber an der Tür. Der Grillmeister heißt Alessandro Maturilli, er steht vor einem silberglänzenden Kasten mit drei schwarzen Griffen. Statt Fleisch grillt er darin Gestein. „Hier reproduzieren wir den Merkur“, sagt Maturilli.

Von allen Planeten in unserem Sonnensystem ist der Merkur der Sonne am nächsten. Mehr als 400 Grad herrschen an der Oberfläche. Daher ist es auch nicht möglich, auf dem Merkur zu landen. Stattdessen soll er mit der europäisch-japanischen Forschungsmission BepiColombo erkundet werden. Der Start der Raumsonde ist für Oktober geplant, nach sieben Jahren Flugzeit sollen dann zwei Satelliten den Merkur umkreisen, beobachten und analysieren.

Zwei der wesentlichen Instrumente dafür wurden in Berlin entwickelt. Zum einen ein Laseraltimeter. Das schickt aus bis zu tausend Kilometer Höhe zehn Mal pro Sekunde hochkonzentrierte Laserstrahlen auf den Merkur und misst ihre Reflexion. Damit soll zum ersten Mal die komplette Oberfläche des Planeten kartografiert werden.

Das zweite Spezialinstrument ist eine silberne Röhre, kaum größer als eine Halblitergetränkedose. Mertis haben es die Wissenschaftler getauft, es ist ein Infrarot-Spektrometer, das Wärmestrahlung messen kann. Aus den Ergebnissen lässt sich dann ableiten, aus welchen Mineralien die Oberfläche des Merkur besteht. Auch die Krater an den Polen des Planeten sollen damit analysiert werden. Messungen der US-Raumsonde Messenger haben vor sechs Jahren gezeigt, dass sich in den Kratern an den Polen, wo es deutlich kälter ist, womöglich gefrorenes Wasser befindet. Das Berliner Messgerät soll diese Vermutung bestätigen.

Ein Exemplar davon steckt gerade im Labor, allerdings nicht in Maturillis Grill, sondern in einer Kältekammer, die mit flüssigem Stickstoff auf minus 196 Grad Celsius gekühlt werden kann. So kann man Temperaturunterschiede von 800 Grad erzeugen und Instrumente für die verschiedenen Anforderungen des Weltraumabenteuers testen.

„Niemand sonst hat so eine Kammer“

Derweil glüht eine Gesteinsprobe im Merkurofen bei 540 Grad. Maturilli beobachtet das Metallgefäß mit den schwarzen Krümeln auf einem Computerbildschirm an der Wand. „Das Bild kommt von einer handelsüblichen Webcam“, sagt der Laborleiter. „Ich habe mich selbst gewundert, dass die diese Temperaturen aushalten.“ Zumindest einige Monate. Dann sehen sie aus wie der deformierte schwarze Vorgänger im Regal.

Wichtiger als das Videobild sind die grünen, roten und gelben Kurven auf dem Diagramm daneben. Die zeigen die Messergebnisse des Spektrometers, das an den Ofen angeschlossen ist. Das Forscherteam testet so die Werte verschiedenster Gesteine, später können sie anhand dessen mit den Ergebnissen der Raumsonde auf die Beschaffenheit des Merkurs schließen.

„Niemand sonst hat so eine Kammer“, sagt Maturilli. Daher gibt es auch immer wieder Anfragen aus aller Welt, auch von der Nasa. „Wir können damit aber nicht nur nach oben, sondern auch nach unten schauen“, sagt Maturilli. Denn die aktuelle Probe im Berliner Merkursimulator dient ausnahmsweise nicht der Vorbereitung der Raummission. Es ist Basaltgestein vom Ätna, das ein Vulkanologe analysieren lässt, um mehr über die Vorgänge im Inneren der Erde zu verstehen.

Der Weltraumarzt

© Mike Wolff

Neben Planeten werden in Berlin auch diejenigen erforscht, die sie einst besuchen sollen. Astronauten wie Alexander Gerst. Dessen Muskeln kennt Dieter Blottner in- und auswendig. Zwei Mal hat er den deutschen Astronauten vor dessen Flug zur Weltraumstation ISS intensiv vermessen. Nun soll Astro-Alex das im All selbst tun. Dafür hat er ein ganz neues Spezialgerät mit an Bord. „Damit können wir zum ersten Mal Muskelveränderungen im Weltall messen“, sagt Blottner und nimmt das grüne Messgerät in die Hand. Es ist so groß wie ein Smartphone, nur etwas dicker. Unten guckt ein kleiner durchsichtiger Plastikstift heraus. Der Professor drückt ihn auf den Daumenmuskel an der Innenseite seiner linken Hand. Auf dem Display erscheinen Zahlen. „Die zeigen die Elastizität des Muskels an“, sagt Blottner.

Astro Alex hat Rücken und Fußschmerzen

Auch wenn sich Gerst noch so oft auf das Laufband stellt oder Kniebeugen mit Gummibändern macht: Während des Aufenthalts im All bauen die Muskeln ab. Wenn er gut trainiert, kann der Astronaut 70 bis 80 Prozent der Muskelkraft erhalten. „Die Astronauten haben auch immer Fußschmerzen und Rückenprobleme, wenn sie runterkommen“, sagt Blottner. Durch das permanente Schweben werden die Füße und Bandscheiben enorm entlastet, doch nach der Rückkehr auf die Erde umso stärker durch die Schwerkraft in Anspruch genommen.

Mit seinem Experiment will Blottner nun Details dazu herausfinden. Drei bis vier Mal misst Gerst dazu im All seine Muskeln und Sehnen an insgesamt zehn Punkten. Die ersten Ergebnisse hat er schon herabgefunkt. „Die haben uns schon überrascht“, sagt Blottner. Warum, darf er vor Ende des Projekts nicht sagen.

Er ist überzeugt, dass das Muskelmessgerät bald in ganz normalen Kliniken eingesetzt werden wird. „Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Weltraummedizin auf der Erde verwendet werden kann“, sagt Blottner. Wer schon mal mit Knochenbrüchen oder anderen schweren Verletzungen oder Krankheiten länger im Bett liegen musste, weiß, wie schnell einzelne Muskeln sichtbar dünner werden. „Wir können nun zum ersten Mal Messungen von völlig entlasteter Muskulatur durchführen“, sagt Blottner. Da parallel auch Blutproben und Ultraschallaufnahmen gemacht werden, erhoffen sich die Wissenschaftler Erkenntnisse dazu, was in den Muskeln passiert. Und könnten das bei Therapien zum Wiederaufbau anwenden.

Wissenschaftler der Charité haben Weltraumfieber entdeckt

Schon andere Erkenntnisse der Weltraummediziner haben ihren Weg zum irdischen Einsatz gefunden. So bieten immer mehr Fitnessstudios Geräte mit Vibrationsplatten. Auch Blottner hat deren Wirkung getestet und festgestellt, dass sie Muskelschwund aufhalten können. „Ein Kontraktionszyklus von drei Minuten entspricht einem 400-Meter-Lauf“, sagt Blottner. Auch das Weltraumfieber haben die Wissenschaftler der Charité entdeckt. Mit 38 Grad liegt die Temperatur der Astronauten im Schnitt ein Grad höher als auf der Erde.

Mit einem weiteren Experiment tut sich Blottner dagegen schwer. Seit zehn Jahren forscht er schon daran, auch hier geht es um die Analyse von Muskeln im Weltall. „Es ist aber mühsam, dafür Probanden zu finden“, sagt Blottner. Denn denen wird dafür eine Muskelprobe aus dem Ober- und Unterschenkel entnommen. Es sind zwar nur 50 bis 100 Milligramm, ein Stück so groß wie die Radiergummis an Bleistiften. Doch es klingt schon schmerzhaft, wenn Blottner von der Zange spricht, die die Proben wie ein Krokodil herausbeißt. Immerhin fünf Astronauten haben sich bislang bereiterklärt. „Das sind unsere großen Helden“, sagt Blottner. Ihre Fotos mit Autogrammen hängen gerahmt im quadratischen Flur von Blottners Büro, der gleichzeitig auch die Kaffeeküche ist. Alexander Gerst ist nicht dabei.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false