Wohnungsbaupläne in Berlin: Bürger wollen mitreden, nicht nur abnicken

Ob Mauerpark oder Lichterfelde Süd – die Anwohner werden heute genau auf die Tempelhof-Abstimmung schauen. Bürger wollen keinen Masterplänen einfach zustimmen, sondern ernsthaft mitdiskutieren. Und die Politik will ihre Lehren ziehen.

Diese Frage stellt sich am Tag der Entscheidung über die Zukunft des Tempelhofer Feldes: Wurde tatsächlich alles versucht, um die Fliehkräfte in Berlins Zivilgesellschaft zu bremsen?

Ja, ganz sicher, meint Bausenator Michael Müller (SPD): Öffentliche Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Beteiligung ausgewählter Bürger und Parkbesucher habe es gegeben. Und trotzdem: Geholfen hat es wenig, Berlin ist gespalten und die Wette gilt, dass sich das niederschlagen wird im Ergebnis des Volksentscheids, wohin auch immer das Pendel am Ende sanft ausschlagen wird.

Der Mauerpark könnte zur nächsten Kampfzone werden

Auf Müllers Seite hatte sich die Chefin des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen geschlagen. Maren Kern erinnerte wenige Tage vor der Wahl an die Wohnungsnot und warnte vor der „Signalwirkung“, die ein „Nein“ zur Bebauung des Feldes für andere städtebauliche Entscheidungen und Projekte habe. Wenn das Volk einmal durchkommt mit seinem Protest, wird ihm das woanders auch gelingen, so die Logik, als müsse die Beteiligung der Bürger ähnlich streng gelenkt werden wie – sagen wir – die Erziehung der Kinder.

Doch so könnten nach den „100% Tempelhofer Feld“ die „100% Mauerpark“ zur nächsten städtischen Kampfzone werden: Unter diesem Namen bildete sich eine „Mauerpark-Allianz“ aus moderaten Bürgern, die Korrekturen an Bauplänen im Norden des Parks fordern und radikalen, die sie komplett verhindern wollen: „Es haben sich, angesichts der drohenden Vollbebauung, alle zur Abwehrfront zusammengeschlossen“, erklärt die Initiative, denn „Transparenz und demokratische Rücksichtnahme auf Bürgerinteressen“ lehne der Bezirk ab.

In Lichterfelde Süd wurde ein Golf-Resort verhindert, jetzt werden 3000 Wohnungen gebaut

Auch im bürgerlichen Süden begehren die Berliner auf gegen den Bau der neuen Siedlung „Lichterfelde-Süd“. Vor Jahren hatten sie dort den Bau eines Golf-Resorts verhindert und erleben nun, dass das Gebiet mit 3000 Wohnungen zubetoniert werden soll. „Wir sind nicht gegen eine Bebauung“, sagt Initiativen-Sprecher Helmut Schmidt zwar. „Aber so, wie der Bezirk das selbst eingeholte Gutachten mit einem Federstrich verwirft, verzweifelt man an der Demokratie.“ Um Verkehr und Eingriffe in die Umwelt zu begrenzen, beziffern die Gutachter Fugmann Janotta den Umfang „bebaubarer Gebiete“ und „bedingt bebaubarer Gebiete“ auf 27 Hektar. Der Investor will aber auf 39 Hektar bauen. Der Bezirk gab ihm das schriftlich und übernahm es im Masterplan. „Alibimäßige“ Beteiligung als „Feigenblatt der Politik“ bewertet Schmidt das Vorgehen.

Verwunderlich ist dies nicht, zumal im Koalitionsvertrag von CDU und SPD anderes zu lesen ist: Ganz neue Wege der Bürgerbeteiligung schrieben sich darin die Volksparteien auf die Fahnen. Einer, der davon klare Vorstellungen hat, ist der stellvertretende Fraktionschef der CDU und deren Sprecher für Stadtentwicklung Stefan Evers: „Ein paar Dialogveranstaltungen, kleine Korrekturen an feststehenden Vorhaben, das reicht nicht mehr aus für die Beteiligung der Bürger“. Diese müsse frühzeitiger und grundlegender erfolgen. Alle Varianten einer Planung müssten auf den Tisch und diskutiert werden und zwar am Anfang eines Vorhabens. „Nach diesen Debatten kann man die Umsetzung der Pläne auch beschleunigen“, sagt er und die „verlorene Zeit“ wieder einholen.

Der CDU-Experte kann die Kritik der Tempelhof-Liebhaber verstehen

Vorbilder dafür gibt es: Ausgerechnet bei Kiezprojekten von Quartiersmanagern. Dass der Senat aus der Tiefe des gesellschaftlichen Raums, also aus den von Sozialarbeitern und Pädagogen begleiteten Brennpunkten, lernen könnte, ist leicht zu erklären: Wenn der betonierte Platz im Mittelpunkt der High-Deck-Siedlung der Verfügungsgewalt von Dealern und Liebhabern von Hochprozentigem entrissen werden soll, dann kann das nur durch ein Bündnis der zuvor schweigenden und nicht organisierten Mehrheit der Anwohner gelingen. Diese werden von den Kiezmanagern mobilisiert und organisiert. Gemeinsam werden düstere Ecken umgestaltet, Markttage eingeführt, Feste gefeiert, Bolzturniere veranstaltet und der Platz so für alle Bewohner zurück gewonnen.

Das Entscheidende daran ist: Zuerst werden die Anwohner selbst befragt und gefragt sind sie auch danach – bei der Verwirklichung ihrer Wünsche. Nur der Anstoß und das Geld für die Umgestaltung kommen aus Verwaltung oder Politik. So entsteht erst gar nicht der Eindruck, hier gebe es einen Masterplan, für den nur noch die Zustimmung sanft erzwungen werden soll durch „Marketingmaßnahmen“ und „Scheinbeteiligungen“, die Evers immer wieder bei Planungsverfahren des Senats bemängelt. Manche Kritik von Gegnern des Masterplans für das Tempelhofer Feld kann er deshalb verstehen.

Nachbarn müssen ernst genommen werden

Von oben verordnet oder von oben angestoßen, um diesen Unterschied geht es auch in der Idee der „Stadtrendite“. Die machte der SPD-Politiker und Chef der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Degewo salonfähig. „Unsere Teams bekommen gesellschaftliche Entwicklungen schnell mit“, sagt Degewo-Chef Frank Bielka, sie nähmen sie ernst und reagierten darauf, etwa durch die Initiierung von „Nachbarschaftsnetzwerken“. Oben (Vermieter) und unten (Mieter) zählt hier nicht. Stattdessen wird zugehört und mit Vorschlägen auf die Bedürfnisse der Anwohner reagiert, die im finanziellen Rahmen bleiben.

Dass eine große Zahl von Berlinern Pläne für die Bebauung des Tempelhofer Feldes trotz aller Vorträge und Diskussionen bis zuletzt nicht wirklich als ihr Projekt wahrnehmen, mag daran liegen: dass der Masterplan geschrieben war, bevor er zur Diskussion gestellt wurde. „Eine öffentliche Debatte verschiedener Varianten hat es nie gegeben“, sagt Evers. Genau das aber fordere die moderne Zivilgesellschaft von der Politik ein: eine breite voraussetzungslose Debatte über die Zukunft eines spezifischen öffentlichen Raums. Diese Debatte dürfe gerade nicht von Politikern oder aus der Verwaltung moderiert werden, gefragt sei hier Neutralität. „Natürlich werden am Ende trotzdem Gegensätze bleiben und nicht jeder wird alles durchsetzen können“. Aber alle Begehrlichkeiten seien dann ausgesprochen, geprüft und abgewogen. Und erst danach fallen politische Entscheidungen, auf möglichst breiter Basis.

© Fabian Bartel/Tagesspiegel

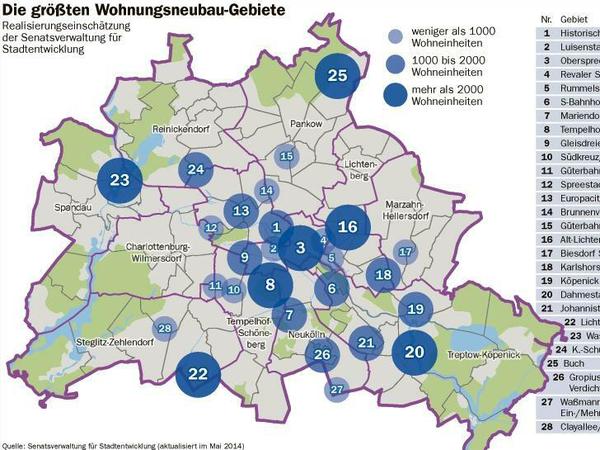

Info zur Grafik: Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen … überall in der Stadt wird seit Monaten mit immer neuen Konzepten nach Flächen für den Wohnungsbau gesucht. Oft droht an diesen Orten Streit mit Anwohnern, die enttäuscht sind, wenn vor ihrer Haustür gebaut und Natur vernichtet wird, Straßenzüge verengt werden. Vor einigen Tagen hat der Senat zudem Veränderungen im „Flächennutzungsplan“ beschlossen. So können Grundstücke, die bislang beispielsweise brachliegendes Eisenbahnidyll oder ehemaliges Kasernengelände waren, zu Wohnungsbauflächen umgewandelt werden. So sollen an der Clayallee – ehemals US-Hauptquartier – etwa 500 Wohnungen entstehen. „Insgesamt 20.000 neue Wohnungen“ können laut Senatsbaudirektorin Regula Lüscher durch die Veränderung des Nutzungszwecks „bis Ende der Legislaturperiode“ in der Stadt entstehen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false