© Galiani Verlag / Fricke

Wie es Hans Fricke in die Tiefe zog: „Ein Fisch würde Ihre Frage nicht stellen“

Mit 14 ertrank er beinahe, später verprügelte ihn ein Drückerfisch. Meeresbiologe Hans Fricke über Tauchunfälle, den Lärm der Ozeane und Gruppensex bei Aalen.

Hans Fricke, 78, ist Biologe und Tierfilmer. 1959 floh er aus der DDR nach West-Berlin, um sich seinen Wunsch, Biologie zu studieren, zu erfüllen. Man hatte ihn in Magdeburg nur ein Schwermaschinenbau-Studium beginnen lassen. Fricke kam in demselben Heim des Roten Kreuzes unter, in dem auch Rudi Dutschke lebte. Am Institut von Konrad Lorenz wurde der leidenschaftliche Taucher zum Verhaltensforscher. Neben einer Honorarprofessur in München war Fricke der Max-Planck-Gesellschaft verbunden. Seine Expeditionen wurden von „Stern“, „Geo“ und „National Geographic“ unterstützt. Für ZDF und die BBC drehte er regelmäßig Dokumentarfilme. Dabei entwickelte er kleine Tauchboote, um in größere Tiefen vorzudringen. Sein Gefährt „Geo“ befindet sich heute im Deutschen Museum in München. Im Frühjahr ist Frickes Buch „Unterwegs im blauen Universum“ erschienen (Galiani Verlag), in dem der Meeresbiologe erstmals umfassend über seine Forschungsreisen und wissenschaftlichen Ansätze berichtet. Das Gespräch findet wegen der Coronakrise am Telefon statt. Meistens beginnen Frickes Antworten mit „Ach, wissen Sie ...“.

Herr Fricke, würden Sie zustimmen, dass Ausdauer mehr als alles andere für Ihren Beruf des Verhaltensforschers Voraussetzung ist?

Es ist schon mühsam, sich jeden Tag bei einer Affenhitze in den Taucheranzug zu zwängen, total verschwitzt ins Wasser zu steigen, die blöden Sauerstoffflaschen auf dem Rücken zu haben, und dann muss man erst noch durch den heißen Sand marschieren, der einem die Füße verbrennt. Aber im Wasser ist’s prima. Schwerelos, gekühlt.

Und still.

Das Meer ist doch nicht still. Fürchterlich laut ist es. Jeder Dampfer, der in drei Kilometer Entfernung vorbeifährt, ist deutlich zu hören. Motorboote erzeugen mit ihren hohen Drehzahlen ein fieses Fiep-Geräusch. Bei der Verfolgung der Aal-Wanderung befanden wir uns in der Nähe des amerikanischen Militärstützpunktes auf Guam, die Gegend ist gespickt mit Unterwasserbojen, die den U-Booten sagen, wo sie langfahren müssen. Diese Geräuschgeber sind so stark, dass ich die Signale der von mir mit Sendern markierten Aale über Kopfhörer nicht mehr hören konnte.

Den meisten Menschen kommen Fische ziemlich langweilig vor. Wie hat Ihre Familie reagiert, wenn Sie mit einer neuen Entdeckung nach Hause kamen?

Ein Fisch würde Ihre Frage nicht stellen.

Sie dürften in Ihrem Forscherleben mehr als 10 000 Stunden unter Wasser verbracht haben. Wie machen Sie sich da unten wissenschaftliche Notizen?

Ich benutze Kunststoffplatten, auf die ich mit einem normalen Bleistift schreiben kann. Ich habe mir aber für statistische Erhebungen einen Event-Recorder bauen lassen. Der besteht aus einer Keyboard-Tastatur, die mit Tönen hinterlegt ist. Jedem Druckknopf ist ein bestimmtes Verhalten zugeordnet. Die Tonfolgen habe ich mitgeschnitten. So konnte ich später anhand der Aufnahmen genau analysieren, welche Verhaltensweisen aufeinander folgten und wie lange sie dauerten.

© Galiani Verlag / Fricke

Interessiert Sie die Intelligenz der Tiere?

Konrad Lorenz sagte dazu, dass Fische eine zentralnervöse Repräsentanz des Raumes haben. Übersetzt heißt das, dass sie eine klare Raumvorstellung besitzen. Wenn Tiere im Raum gezielt agieren, kommt uns dieses Verhalten gleich äußerst intelligent vor. Der Drückerfisch etwa ist daran angepasst, in sehr strukturierten Lebensräumen Nahrung aufzuspüren. Er zerrt einen Seeigel aus seinem Versteck. Dafür braucht er kognitive Leistungen, die ein Hering nicht hat. Bei meinen Experimenten habe ich dem Drückerfisch erst einen Seeigel gezeigt und diesen dann in einen Topf geschmissen, den ich mit einem Deckel verschloss. Der Drückerfisch schaute sich die Gegend genau an. Nach mehreren Minuten hob er den Deckel vom Topf. Ähnliche Versuche hat Bernhard Grzimek mit Pferden unternommen, indem er Futter vor ihren Augen vergrub. Schon nach Sekunden verlor das Pferd sein Interesse. Aber das ist auch klar. Pferde sind Weidegänger, die haben nichts mit Nahrungssuche zu tun. Deshalb sind sie nicht blöder als Tiere mit einem ausgeprägten Jagdverhalten.

Der Grad an Intelligenz, den wir Tieren zubilligen, misst sich am Aufwand, den wir betreiben müssen, um ihre Aktionen zu durchschauen?

Mit dieser Brille blicken wir Menschen in die Welt. Beim Drückerfisch bin ich sehr weit gegangen. Ich konfrontierte ihn mit zwei identischen Behältern, in einem versteckte ich den Seeigel und vertauschte sie wie ein Hütchenspieler. Wenn ich das schnell tat, konnte sich der Drückerfisch das nicht merken. Er konnte nur langsame Bewegungen abspeichern.

Mussten Sie nicht fürchten, dass der Fisch vor Beendigung der Experimente gefressen würde?

Nein, der Drückerfisch ist 30 bis 40 Zentimeter lang. Wenn da einer kommt, der ihm was will, dann beißt der den weg. Der hat mal einen englischen Taucher krankenhausreif gebissen. Mich hat er auch angegriffen. Ich wollte eine Probe von den Eiern nehmen, die er in einer Sandkuhle abgelegt hatte. Als ich da das erste Mal ranging, habe ich ganz schön einen auf die Mütze gekriegt. Dann habe ich mir einen Käfig aus Hühnerdraht gebaut, in dem ich ans Nest herangerobbt bin. So habe ich die Eier gestohlen.

Ihre Freundschaft war danach ruiniert?

Er verteidigte bloß seine Brut. Sobald diese Phase vorbei war, wusste er wieder, dass der Typ im schwarzen Anzug mit zwei gelben Flaschen auf dem Rücken ihn füttern würde. Der schwamm wie ein Schoßhund hinter mir her. Schließlich habe ich den Topfdeckel genommen und ihn weit hinunter ins Riff geworfen. Da der Drückerfisch dachte, dass sich ein Seeigel darunter verbergen würde, drehte er den Deckel um. Aber jetzt war da nichts. Er hebelte den Deckel ununterbrochen um. 26-mal. Dann nahm ich ihm den Deckel weg, weil mir der Fisch leidtat.

Sie hatten ihn verdorben?

Ihm sagte ein Algorithmus im Kopf: Umdrehen. Ein Automatismus.

Ihre Beobachtungen dauern Stunden …

… Tage, Wochen und zuweilen brauchte es Jahre. Es ist ja nicht damit getan zu beobachten, dass ein Fisch auf einen Ort scheißt und andere aus derselben Population das auch machen. Ich habe das Riff markiert, um nachzuweisen, dass wirklich alle Doktorfische ihre intestinalen Hinterlassenschaften am selben Ort fallen lassen. Sie sind zugegebenermaßen eine Ausnahmeerscheinung. Andere Arten, mit denen sie sich das Korallenplateau teilen, kacken überall hin. Erst kürzlich habe ich meine Markierungen an den Kackplätzen der Doktorfische von vor 20 Jahren wiedergefunden.

War das Klo noch in Betrieb?

Sicher. Da verschiebt sich nichts. Es gibt im Roten Meer so viele Korallen, zu denen keine Menschen gelangen. In Eilat steigen pro Jahr 280.000 Taucher ins Wasser. Die bewegen sich an einem Riff von acht Kilometer Länge. Da wird natürlich viel Sand produziert durch die Flossenbewegungen. Aber es ist erstaunlich, dass die israelischen Naturschutzbehörden es fertiggebracht haben, das Riff zu erhalten. Mit der Erfahrung aus 50 Jahren, die ich dort immer wieder zu tun hatte, kann ich sagen, dass es intakt geblieben ist.

© Galiani Verlag / Fricke

Korallen gelten als besonders gefährdet. Wann ist Ihnen der Klimawandel zum ersten Mal bewusst geworden?

Ein einschneidendes Erlebnis gab es nicht, und ich mag auch nicht, wenn Prozesse, die sich über große Zeiträume vollziehen, künstlich dramatisiert werden. Die Meere sind in ihrer Ausdehnung so gewaltig, dass man, wenn einer mal Müll am Boden entdeckt, nicht gleich sagen kann, dass es vermüllt sei. Trotzdem habe ich in den vergangenen 20 Jahren erleben können, wie der Abfall im Meer zugenommen hat. Dramatisch sind die riesigen Plastikfelder, Hunderte von Quadratkilometern groß, die sich in den Strömungswirbeln bilden. Das ist schlimm. Wenn man bedenkt, dass dieses Plastik an der Oberfläche durch Wellengang und Wind mechanisch zerrieben wird, zu Mikrokugeln zerfällt und absinkt, sodass man sie mittlerweile in der Antarktis nachweisen kann. Als der Amerikaner Victor Vescovo vor einigen Jahren auf über 10.000 Meter tauchte, fand er auf dem Grund des Mariannengrabens eine Plastiktüte.

Schon als Kind haben Sie sich verwegene Tauchgeräte gebastelt. Es fehlte nicht viel, und Sie wären mit 14 Jahren ertrunken.

Beim Tauchen in dem See eines alten Steinbruchs donnerte das Rückschlagventil durch, das ein Freund und ich konstruiert hatten. Da ich 20 Kilo an Bleigewichten am Körper trug, um den Auftrieb des Luftsacks auf meinem Rücken auszugleichen, zog es mich mit Entweichen der Luft gnadenlos nach unten. Ich sackte 19 Meter in die Tiefe. An den Felsen des Steinbruchs kämpfte ich mich bis auf drei Meter nach oben. Dort rettete mich dann ein Freund. Wissen Sie, mit so was muss man leben.

Es hatte gar keine abschreckende Wirkung?

Ich wusste ja, woran es gelegen hatte. Das sah ich nicht so dramatisch. Eine andere Methode lief darauf hinaus, dass mich der Freund an Land über einen langen Schlauch mit einer Fahrradluftpumpe mit Sauerstoff versorgte. Aber das war zu anstrengend – für ihn.

Wie lange können Sie die Luft anhalten?

Jetzt nur noch etwas mehr als zwei Minuten.

Dachten Sie schon mal, das schaffe ich nicht mehr, mir geht der Sauerstoff aus?

Ich kann mich erinnern, einmal mit einem Atemzug 38 Meter tief gekommen zu sein. Beim Aufsteigen hat man knapp unter der Oberfläche immer ein bisschen Lufthunger, das ist normal. Aber Rekorde sagen mir nichts.

Sondern?

Ich muss sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein, da las ich das Buch von Hans Hass „Unter Korallen und Haien“. Auf Fotos sah man Leute mit Flossen an den Füßen an Riffen tauchen. Ich habe mir damals gesagt: Das mache ich auch.

Sie lebten in der DDR, was Ihrer Sehnsucht den Schmerz der Unerreichbarkeit verlieh.

Das war ja das Schlimme. Deshalb bin ich mit 18 abgehauen. Und wissen Sie was? Acht Monate nach meiner Flucht trampte ich zum ersten Mal zum Roten Meer und tauchte zwischen Korallen.

Ihnen öffnete sich ein Leben an den schönsten Orten der Welt: Komoren, Florida, Seychellen, Südafrika, Pazifik-Atolle, Karibik …

… wenn ich eine Frage hasse, dann die, ob ich ein Abenteurer bin.

In Ihrem Buch heißt es über ein „nicht ganz ungefährliches Unternehmen“: „Haie waren meine beständigen Begleiter, und sie traten stets in Massen auf. Ich liebte diese tägliche sportliche Herausforderung.“ Alles nur für die Forschung

Das war mein täglicher Gang zum Arbeitsplatz.

Um Tiere unter Wasser über einen längeren Zeitraum zu beobachten, müssen Sie Ihre Anwesenheit in dieser Umgebung über das normale Maß hinaus ausdehnen. Wie haben Sie das Problem gelöst?

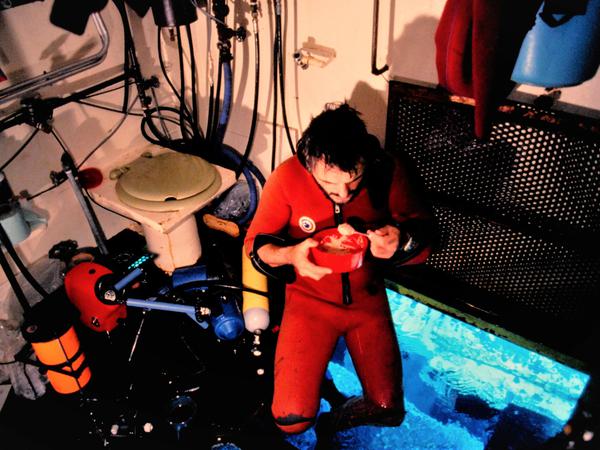

Ich fing an, mich mit der Habitat-Technologie zu beschäftigen. Es hatte Unterwasserstationen zuvor schon gegeben von Jacques Cousteau etwa. Was unser „gelbes Haus“ von solchen Laboren unterschied, war, dass ein Außenseiter und Nicht-Millionär es errichtet hatte. Ich hatte nur Hilfe von technisch versierten Leuten. Und „Neritika“ war ein tolles Gerät, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin durch eine Luke am Boden ausgestiegen, war sofort in der Tiefe, in der ich sein wollte, machte meine Beobachtungen. Und wenn der Sauerstoff aufgebraucht war, füllte ich die Flasche in der Station wieder auf. Ein Amerikaner hat sie sogar patentieren wollen. Aber der hatte keine Ahnung. Denn eigentlich handelte es sich bloß um eine umgedrehte, offene Blechdose, in die Luft geblasen wurde, so dass sich ein terrestrischer Lebensraum für Menschen ergab. An der Außenhaut brachten wir Versteifungsrippen an, damit das Vier-Millimeter-Blech die Druckschwankungen aushielt. Denn neuartig war an dieser Kiste, dass wir sie als Dekompressionskammer nutzten.

© Galiani Verlag / Fricke

Wie das?

Wenn man eine Woche oder zwei in großer Tiefe verbringt, ist das Blut im Körper total gesättigt. In diesem Zustand darf man nicht auftauchen, weil der plötzlich nachlassende Außendruck dazu führt, dass der Stickstoff in Blutbahn und Gewebe austreiben und Gasblasen wie in einer geöffneten Sprudelflasche bilden würde. Wir konnten jedoch die ganze Kabine an die Oberfläche aufsteigen lassen. Sie war über ein Kabel mit dem Ballastcontainer am Meeresboden verbunden. Während sie in der Nacht langsam nach oben trieb, pennten wir, und als wir aufwachten, konnten wir ohne Probleme aussteigen.

Wissen wir zu wenig über den Lebensraum der Ozeane?

Leute sagen gerne, dass wir über die Rückseite des Mondes mehr wüssten als über die Tiefsee. Doch das sind so Floskeln. Über die euphotische Zone, wo vom Tageslicht maximal noch ein Prozent hingelangt und die das interessanteste Gebiet ist, gibt es unendlich viele Studien.

Was macht diesen Bereich interessant?

In dieser Zone ist ein großer Teil des marinen Lebens angesiedelt, die letzten photosynthetisierenden Arten fanden wir mit speziellen Anpassungen bis in 120, 150 Meter Tiefe. Die lichtlosen Tiefen unterhalb von 1000 Metern beherbergen ebenfalls eine riesige Palette von Tierarten, die jetzt mit den tiefergehenden ferngesteuerten Tauchrobotern eingehend katalogisiert und erforscht werden. Natürlich ist der Einsatz der beobachtenden Tiefseegeräte sehr viel teurer als im Flachwasser.

Sie haben mit Ihrer Forschung viel zum Verständnis des urzeitlichen Quastenflossers beigetragen.

Wir haben die ersten Filmaufnahmen von den Biestern gemacht und kontinuierliche Feldforschung praktiziert. Ein Laborforscher geht frühmorgens an seinen Arbeitsplatz, aber wir bewiesen, dass man identische Versuche in regelmäßigen Abständen auch mit einem Tauchboot durchführen konnte. Aber nur, weil das Gefährt uns selbst gehörte, wir keine Miete von 20 000 bis 40 000 Dollar pro Tag aufbringen mussten. Dadurch konnten wir gewissermaßen die Laborforschung in die Dämmerungszone des Ozeans tragen.

Der Quastenflosser hat sich seit 400 Millionen Jahren nicht verändert. Was ist sein Geheimnis?

Ich nehme an, der Stoffwechsel. Der ist so schlapp, dass er mit 3,8 Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht auskommt. Zum Vergleich: Der Bedarf eines Thunfischs liegt bei 400 Milliliter, weil dessen rasante Schwimm- und Lebensweise mehr Energie benötigt. Einem Quastenflosser reicht es, gelegentlich mal einen kleinen Fisch zu schnappen, um lange durchzuhalten.

© Galiani Verlag / Fricke

Das bedeutet, Sie starrten stundenlang auf Lebewesen, die fast nichts machten?

Wir versahen sie mit Sendern, sodass wir ihre Wege nachverfolgen konnten. Deshalb wissen wir heute, dass sich manche Tiere seit 1987 in dieselben Höhlen zurückziehen. Da unten ist ein Verhau von Lavaflüssen, total dunkel und schwarz. Es bedarf einer unglaublichen Orientierungsleistung, sich in diesem lichtlosen Chaos zurechtzufinden. Ich nehme an, dass Quastenflosser eine magnetische Karte im Kopf haben. Denn die Magnetlinien gehen auf der Erde in regelmäßigen Abständen vom Nord- zum Südpol. Vulkanische Eruptionen hinterlassen in dieser Ordnung magnetische Anomalien. An diesen Abweichungen könnte sich der Quastenflosser orientieren. Aber die Magnetorientierung ist schon bei Zugvögeln schwierig zu belegen, unter Bedingungen der Tiefsee wäre das kaum finanzierbar.

Über den Schritt in die Tiefsee sagten Sie einmal, dass Sie bereit für den Vorstoß in die Dämmerungszone des Ozeans gewesen seien. Inwiefern bereit?

Ich war so viel in der mit Atemgeräten machbaren Tiefe getaucht, dass ich wusste, was in dieser Schicht vor sich geht. Aber was darunter passiert, war mir unbekannt. In dieser Zone sind andere Anpassungen der Tierwelt an das schwindende Licht nötig. Das interessierte mich. So entdeckten wir eine Koralle, die mit weniger als einem Prozent des Oberflächenlichts noch Photosynthese betreibt. Aber als ich gefragt wurde, ob ich mich an den Forschungen des Nobelpreisträgers und Photosynthese-Experten Robert Huber beteiligen wollte, lehnte ich ab. Das hätte mich zum Zuträger gemacht und in Laboren festgehalten. Da gehörte ich nicht hin.

Mit einem gebrochenen Wirbel gehört man aber auch nicht in eine Tauchkapsel.

Viele Taucher bekommen mit der Zeit Rückenprobleme, denn die Gewichte sitzen am Lendenwirbel L3 bis L5 und drücken da drauf. Und wenn es dann kalt wird, haben viele Beschwerden. Ich war also vorgeschädigt. Wir tauchten derzeit am Nordpolarkreis. Es war zugig, weil die Luft in der Kapsel umgewälzt wird, und so eng, dass man über Stunden in Embryo-Haltung kauern musste. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen, eines meiner Beine war gelähmt und gefühllos. Während mein Kollege wunderbare Aufnahmen von Schwarzen Rauchern machte, Unterwasserschloten, aus denen vulkanische Hitze mit enormem Druck nach oben entweicht, lag ich da und war der Bewusstlosigkeit nahe.

© Galiani Verlag / Fricke

Mit dem Tauchboot „Geo“ haben Sie auch nach abgestürzten Flugzeugen, Ertrunkenen, Wracks und Schätzen gefahndet.

Mich haben viele Leute um Hilfe gebeten, die ihre Angehörigen verloren hatten. Im Königsee, im Starnberger See, im Ammersee, Gardasee. Auch die Polizei hat mich mal engagieren wollen, um bei der Aufklärung einer Mafia-Geschichte auszuhelfen. Von solchen Sachen habe ich mich ferngehalten. Aber bei den großen Katastrophen im Bodensee habe ich zugegriffen. Wir haben drei Maschinen aus großer Tiefe hochgeholt.

Sie mussten damit rechnen, dass sich Leichen in den Wracks befinden.

Natürlich sind wir den Leichen begegnet. Der Aufprall ist so vehement, dass den Insassen oft die Klamotten vom Leib gerissen werden. Ein nacktes Bein, das aus dem Verhau von Aluminiumverstrebungen einsam herausragt, ist allerdings gewöhnungsbedürftig. Das verdiente Geld habe ich in die Quastenflosser-Forschung gesteckt.

Welches Tier würde Sie noch einmal zu einer großen Beobachtungsstudie reizen?

Ich würde gern den Massensex von den Süßwasseraalen in etwa 200 Meter Tiefe sehen. Wir haben ihn auf dem Fishfinder als Echobild dokumentiert. Jetzt, nachdem wir so viel am Aal geforscht haben und wissen, wie er sich vermehrt, was lange ein Rätsel geblieben war, wollen wir auch zur Vervollständigung wissen, wie genau es gemacht wird.

* In einer ersten Version war die Unterzeile missverständlich. Das haben wir nach einem Leserhinweis korrigiert.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false