© Kai-Uwe Heinrich

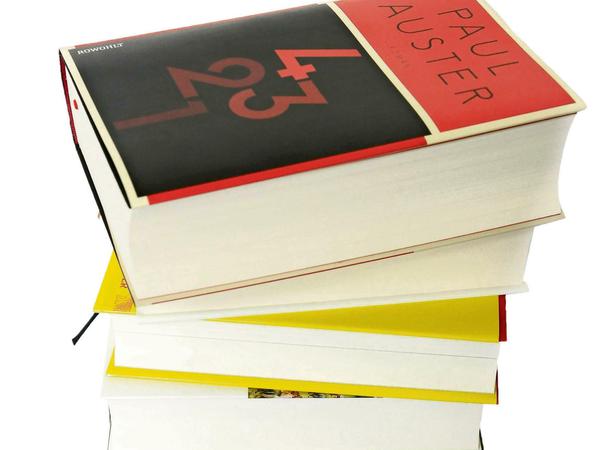

Buchmesse Leipzig: Dicke Bücher: Der Trend zum 1000-Seiter

Leidet die Literatur der Gegenwart unter Elefantitis? Der Trend geht zum 1000-Seiten-Format. Über die aktuellen XXL-Romane, das Phänomen extremer Textlängen und die Freiheit zum Blättern.

Fett liegen sie da, die dicken Bücher, türmen sich in den Buchhandlungen, schreien: Sieh mich an! Wieg mich in der Hand! In einer Welt, in der alle stöhnen und hetzen – keine Zeit, keine Zeit –, sind sie die reine Provokation. Entsprechend heftige Emotionen lösen sie aus, von Abscheu, Furcht, Verachtung bis Verlockung und Lust. Als müsste man sich erst mal distanzieren von ihnen, redet man von Schinken, Schwarte, Ziegelstein. Vielleicht ist es auch Prahlerei – ich kann den Schinken stemmen. Oder habe es schon getan. Auf jeden Fall: Man redet über sie.

Die Literatur der Gegenwart scheint unter Elefantitis zu leiden. Dazu muss man sich nur mal die Neuerscheinungen dieses Frühjahrs anschauen – Chris Kraus’ 1200 Seiten, Miljenko Jergovićs 1000 Seiten, Marlon James’ 864. Oder in die aktuelle „Spiegel“-Bestsellerliste gucken. 576 Seiten, 592, 688, 624, 960, 608, 560, 640, 560, 1264. Und das sind keinewegs lauter Big Macs, die man einfach so in sich reinstopft, sondern die Werke literarischer Champions wie T.C. Boyle, Juli Zeh, Zsuzsa Bánk und Paul Auster. Für „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“ (832 Seiten) erhielt Frank Witzel 2015 den Deutschen Buchpreis, im Jahr darauf bekam Guntram Vesper für „Frohburg“ (1008 Seiten) den Preis der Leipziger Buchmesse.

Sicher bewegt sich das Gros der Romane immer noch im soliden Mittelfeld von 200 bis 400 Seiten. (Weniger sollten’s dann auch nicht sein, sonst kriegt der Leser Angst, dass es doch kein „richtiger“ Roman sei, sondern eine Mogelpackung und in Wirklichkeit „nur“ eine Erzählung.) Aber die Ausschläge nach oben sind häufiger und heftiger geworden.

Schreibmaschinen zwangen zu mehr Disziplin

Können die Schriftsteller die Tinte nicht mehr halten? Wird bei den Verlagen nur noch beim Personal gekürzt, so dass es keine Lektoren mehr gibt, die dem Autor helfen, seinen Text zu straffen und zu verdichten? Sicher hat die Verführung zum Langschreiben auch etwas mit dem Computer zu tun, auf dem der Autor erstmal unbekümmert draufloshacken und später den Text bearbeiten kann wie ein Bildhauer seinen Stein. Das Schreiben an der mechanischen Maschine zwang zu mehr Disziplin, war der Prozess des Überarbeitens doch sehr viel mühsamer.

Ein anderer Erklärungsversuch: Eine komplexe Welt wie unsere verlangt komplexe Darstellungsformen. Aber heißt es nicht ständig, dass die Lesewut heutzutage bei 140 Zeichen endet, die Aufmerksamkeitsspanne nach ein paar Minuten erschöpft ist? Interessanterweise haben es kurze Formen wie Lyrik oder Erzählung aber viel schwerer als dicke Romane. Man muss sich mehr konzentrieren, kann sich nicht so fallen lassen. Kaum hat man angefangen, ist man schon durch. Und selbst die größten Twitter-Fans lieben es, sich stundenlang einer Fiktion hinzugeben. Binge-Watching nennt man das: sechs, acht Stunden „Mad Men“, „Game of Thrones“, „Downton Abbey“ am Stück, Abtauchen in eine andere Welt.

Vielleicht sind dicke Bücher nicht trotz, sondern wegen ihres Umfangs so erfolgreich. Der Literaturfreund von heute ist schließlich Harry-Potter-gestählt. Kein Autor der letzten 20 Jahre hat das Leseverhalten so stark geprägt wie J.K. Rowling. Ihre Fans können 500 Seiten nicht schrecken. Im Gegenteil, wer hätte nicht dem nächsten Band entgegengefiebert. Kindern können Bücher ohnehin nicht dick genug sein. Je länger, desto lieber – „dann hab’ ich mehr davon“, sagt eine Elfjährige. Und am allerliebsten Serien. Es ist wie mit dem Schokopudding, man will mehr und mehr. Die Geschichte soll, anders als das Leben, nicht enden.

Auch die hochkarätige Literatur kennt suchterzeugende Serien

Die Kinder von gestern sind die Erwachsenen von heute. Suchterzeugende Serien sind nicht nur bei Krimis, sondern auch in der hochkarätigen Literatur angesagt. Angefangen bei Karl Ove Knausgårds exzessivem, detailbesessenen autobiografischen Erzählen, dessen abschließender siebte Band jetzt im Mai erscheint, und von dem nicht nur Zadie Smith meinte, sie brauchte es wie Kokain. Rechtzeitig zum Ende von Jane Gardams Trilogie kam der erste Band von Elena Ferrante auf den deutschen Markt. Stefanie Hetze von der Buchhandlung Dante Connection erzählt von einer des Italienischen mächtigen Kundin, die schon bei der vierten Folge angelangt ist, aber die Lektüre hinauszögert, weil sie sich ein Leben ohne die neapolitanischen Freundinnen nicht mehr vorstellen kann.

Um einen Sog zu entwickeln, braucht es Masse. Das demonstriert Hanya Yanagiharas Opus magnum mit dem ironisch anmutenden Titel „Ein wenig Leben“, das, wie die Autorin selber bekennt, von allem zu viel hat, Umfang, Emotionen, Grausen. Der Literaturwissenschaftler Carlos Spoerhase nennt so etwas „die Ästhetik der Überforderung“, die er auch beim Theater beobachtet. „Faust“ kann man in zwei, fünf oder zehn Stunden inszenieren. Was kann man dem Zuschauer zumuten? Eine Menge, weiß dieser seit Richard Wagner.

Die Droge des Frühjahrs

© Kai-Uwe Heinrich

Der Roman „Ein wenig Leben“ steht mit seinen 960 Seiten auf Platz 9 der Bestsellerliste, noch vor Paul Auster. Die Geschichte von Freundschaft, Liebe, physischem und psychischem Horror von einer unbekannten Autorin mit unaussprechlichen Namen hat sich zu der Droge des Frühjahrs entwickelt. Berufstätige Mütter stellen sich den Wecker vor, um noch eine Stunde Lektüre rauszuschinden, Menschen, denen beim Lesen im Bett schon nach zwei Sätzen die Augen zuklappen, bleiben bis in die Nacht gefesselt, Hartgesottene beichten, dass sie noch nie als Erwachsene so hemmungslos bei einer Lektüre geweint haben. Ein Leseerlebnis, wie viele es seit der Kindheit nicht mehr hatten.

Bei Amazon kann man sich eine 28-seitige Zusammenfassung besorgen. Doch wer die liest, packt das Buch nicht mehr an, wie die Kommentare belegen, weil alles so schrecklich klingt. Die Geschichte muss sich allmählich entwickeln, der Schmerz und die Sprache ihre Kraft entfalten. Das nennt man Literatur.

Vor Erscheinen hat Hanser Berlin Blogger, Buchhändler und Kritiker zum „Lesetreat“ ins Brandenburgische geschickt: Drei Tage allein mit dem Buch, um sich ganz der Lektüre hinzugeben. Ein interessantes Experiment. Allerdings stellte Literaturwissenschaftler Spoerhase fest, dass vielen gerade das Gegenteil gefällt, das nachhaltigere Verschränken des Gelesenen mit dem eigenen Alltag, den eigenen Erfahrungen, der eigenen Biografie.

Spoerhase, Professor in Mainz mit Wohnsitz Berlin, beschäftigt sich in einem aktuellen Forschungsprojekt mit dem dicken Buch. Er hat eine interessante Beobachtung gemacht: Während in der Kunst oder Musik selbstverständlich über Formate gesprochen wird, „ist das in der Literatur verpönt“. Als hätte es keine Relevanz. Natürlich sagt der Umfang eines Buches nichts über dessen literarische Qualität aus. Aber Spoerhase plädiert dafür, die abstraktere Frage des Textumfangs ernstzunehmen – wie die dreidimensionale Objekthaftigkeit des Buches, nicht zuletzt als Marketinginstrument, als „eindrucksvolle Geste“.

Für den Leser sind Schwarten ein gutes Geschäft

Zur Zeit fallen aber auch die vielen dünnen, ästhetisch gestalteten Titel ins Auge wie die von Matthes & Seitz. Die kleinen Bände der „Naturkunden“ bilden die einflussreichste neue Reihe der letzten Jahre. Oft werden sie sogar bewusst noch dünner gemacht, wie Verleger Andreas Rötzer erzählt, etwa mit Hilfe besonders dünnen Papieres. Rötzer spielt gern mit Format und Satz, mit dem er den Umfang dehnt oder strafft.

Buchhändler wie Stefanie Hetze sind übrigens nicht unbedingt begeistert vom Trend zum Schwergewicht: „Dann sehe ich den Kunden drei, vier Wochen nicht mehr“. Für den Leser dagegen sind Schwarten ein gutes Geschäft. Satte 18 Euro muss er für 176 sehr locker gesetzte, kleine Seiten bei Matthias Brandts „Raumpatrouille“ zahlen und braucht am nächsten Tag schon Nachschub. Die 1264 Seiten von Paul Austers Roman „4321“ dagegen kosten nur 29,95 Euro.

Die Preise lassen sich nun mal nicht proportional zum Umfang hochsetzen. Und 30 Euro stellen eine Schallgrenze dar. Dabei kostet jedes bedruckte Blatt Papier extra, so wie das Prüfen, Lektorieren, Korrekturlesen – alles dauert länger. Richtig teuer wird es bei fremdsprachigen Titeln, denn im Unterschied zum Autor wird der Übersetzer nach Seiten bezahlt.

Als Heinrich von Berenberg, geprägt durch viele Jahre bei Wagenbach, der für seine schlanken Reihen bekannt ist, seinen eigenen Verlag gründete, war es neben der literarischen auch eine praktisch-wirtschaftliche Überlegung, dünne Bücher zu machen: Es spart Geld. 200 Seiten, mehr sollten die Titel auch aus ästhetischen Gründen nicht haben. „In jedem dicken Buch steckt ein dünnes, das schreit: Ich will raus!“ lautet das Motto des Verlags. Wobei Berenberg als langsamer Leser selbst die schlanken Werke bevorzugt. Inzwischen über 60, die Zeit wird knapp. „Und ich will noch viele Bücher lesen.“

Woran er ebenfalls spart, das sind Porto und Transport. Eh egal, könnte man im Zeitalter des E-Books meinen. Das nimmt dem schreckhaften Leser auch die Angst vor dem Wälzer. Man sieht dem Gerät ja nicht an, wie fett ein Werk ist. Muss sich auch nicht überlegen, wie man die Schwarte in die Handtasche gequetscht und herumgeschleppt bekommt. Aber das E-Book schmälert auch die Lust am dicken Buch. Das Erfolgserlebnis, das Glück, das zerfledderte Werk als Trophäe ins Regal zu stellen, fällt weg.

Und der Leser kann ja auch selber Hand anlegen und den Autor kürzen. Was ihn nicht interessiert – ausführliche Naturbeschreibungen, historische Exkure – überschlägt er einfach. Über das Phänomen des Blätterns, sagt Spoerhase, ist noch wenig bekannt. Am Ende ist es immer so: Jeder liest sein eigenes Buch.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false