© akg-images

Die Geburt des Theaters: Ein Kind von 2500 Jahren

Kann man Wunder erklären? Wie das Theater auf die Welt gekommen ist: ein neuer Anfang für eine alte Geschichte, die von Aischylos bis Schlingensief reicht.

In Athen, im Archäologischen Nationalmuseum, hält eine Vitrine den Kopf einer mykenischen Frau gefangen. Sie befindet sich hinter der berühmten Goldmaske des Agamemnon, des Königs und Feldherrn, der die Griechen gegen Troja führte. Der Beschriftung nach handelt es sich um eine „Sphinx“. Kreideweiß das Gesicht, wie bei einer japanischen No-Theater-Maske, schmale Lippen, die Augen wie mit Kajalstift umrandet, die Nase zertrümmert. Was haben diese schräg stehenden Augen gesehen? Wem gilt ihr kalter, brennender Blick?

Die Datierung, 13. Jahrhundert v. Chr., also fast 500 Jahre vor Homer, wirkt unglaubwürdig, so frisch scheint der Schrecken, den sie verbreitet, den sie aufsaugt. Schaut sie in die Zukunft? Weiß sie, was der Herrscherfamilie auf dem Burgberg von Mykene, Brutstätte des zivilisatorischen Dramas, und all den künftigen Geschlechtern blüht? Will sie uns eröffnen, was lange zuvor geschehen ist und was geschehen wird, woraus das Theater immer wieder seine Kraft schöpft?

Weh und Ach, diese Geschichten: Ein König lässt seine Tochter lebendig einmauern, weil sie gegen seine Anordnung den Bruder nach alter Sitte begraben hat: Kreon, Antigone. Ein Prophet gerät zwischen die Fronten von Göttern und Menschen und wird an den Fels geschmiedet. Wir nennen ihn Prometheus. Ein Sohn tötet seinen Vater und heiratet seine Mutter: der mit dem dicken Fuß, Ödipus. Eine Frau geht für ihren Mann in den Tod, damit er leben kann. Sie ist als Alkestis bekannt. Klytaimnestra, Agamemnon, Orest: Eine andere Ehefrau bringt zusammen mit ihrem Liebhaber den Gatten um und wird von ihrem Sohn erschlagen.

Und: Ein Mann tötet im Beisein der Kinder seine Frau, trennt ihren Kopf ab und wirft ihn in den Hof einer Wohnanlage des Sozialbaus. Die unvorstellbare Tat im Frühjahr 2012 in Berlin gehört dann doch auch in diese Reihe. Medea: Eine Mutter tötet ihre beiden Söhne, weil der Kindsvater sie verlassen hat. Medea wird immer wieder geboren, begeht die Tat. Nichts ist beschönigt, überhöht mit dem großen Namen, und nichts wird erklärt, wenn es geschieht, das Unfassbare, wenn Kinderleichen in Kellern gefunden werden, Babykadaver in Pflanzkübeln oder Kühltruhen. Bei Albert Camus heißt es: „Die Mythen leben nicht aus sich selbst. Sie warten darauf, dass wir sie verkörpern.“ Das ist die furchtbare Wahrheit.

Die Natur dieser Bilder und Geschichten ist von absoluter Dauer, nur müssen sie stets neu erschaffen werden. Das passiert exemplarisch im Theater, wenn es denn nun endlich geboren ist. Aischylos, Sophokles, Euripides schufen diesen Ausdruck, das radikale, existenzielle Vor- und Gegenprogramm zum jüdisch-christlichen Dekalog. Sie haben Bilder von den Göttern gemacht und vom Menschen, sie stellen Individuen aus, die in Permanenz gegen Gebote und Verbote verstoßen. Aischylos, Sophokles, Euripides befinden sich im Epizentrum der Kultur. Ohne die große griechische Erzählung geht nichts.

Aischylos aus dem attischen Eleusis, dem Ort geheimer Demeter-Mysterien, war der älteste überlieferte Tragödiendichter, Euripides, gestorben um das Jahr 407 v. Chr., der jüngste der drei. Jeder von ihnen hat an die hundert Tragödien geschaffen, wovon ein Bruchteil nur erhalten ist: von Euripides 18, von Sophokles 7, von Aischylos ebenso wenige. Aischylos wurde geboren um das Jahr 525 v. Chr.

Aber wo und wie wurde das Theater geboren? Als was? Wie ging das vor sich?

Die Wissenschaft tappt im Dunkeln, wenn es um den so genannten Übergang dionysischer Kulthandlungen zur attischen Tragödie geht: So gut wie wie nichts lässt sich auftreiben, man steht mit leeren Händen da. Der Athener Phrynichos, so viel immerhin, bringt um das Jahr 500 v. Chr. die Tragödie „Die Einnahme von Milet“ auf die Bühne. Ein Vierteljahrhundert später behandelt Phrynichos in den „Phönissen“ die Niederlage der Perser gegen die Athener, er zeigt die Trauer des unterlegenen Todfeinds – Vorlage für „Die Perser“ des Aischylos, die 472 v. Chr. uraufgeführt werden.

Aus der Zeit davor aber ist nichts auf uns gekommen. „Die Perser“ sind das älteste erhaltene Drama der Theatergeschichte. Im 5. Jahrhundert v. Chr., in Athen, erlebt sie ihren Urknall. Und das war es dann für eine Ewigkeit gewesen. Das Theater steht fertig und vollendet da, soeben erst hat es das Licht der Welt erblickt. Es ist perfekt ausgereift ab origine. Was war vor Aischylos und Phrynichos? Woher haben sie ihre Kunst, ihr elaboriertes Handwerk, ihr Wissen, ihre Klugheit, ihr Formgefühl, ihre Sprachmächtigkeit?

Die Antworten befriedigen nicht. Das habe sich aus dionysischen Riten alles so entwickelt, zum Theater hin. Zum Chor sei ein Protagonist hinzugekommen, ein zweiter, ein dritter Schauspieler. „Wie ein unterirdischer Flusslauf irgendwo als Quelle zutage tritt“: Wolfgang Schadewaldt benutzt ein schönes Bild, um das plötzliche Auftauchen klassischer griechischer Kulturtechnik zu beschreiben. Friedrich Nietzsche feiert die griechische Tragödie als Tanz und Kampf des „hellenischen Kunstgottes“ Apoll und der Kunst des Dionysos, seinem „Spiel mit dem Rausch, mit der Verzückung“.

Die Gelehrten wirken hilflos, wenn es um die Anfänge der Theaterkunst geht. Es gibt diesen Punkt, hinter den niemand kommt. Jacob Burckhardt reibt sich in seiner „Griechischen Kulturgeschichte“ die Augen: „Warum aber hat denn nicht der Kult anderer Götter schon früher das Drama hervorgetrieben? (..) Warum hat dies erst in Athen geschehen müssen und nicht schon in Korinth oder Milet?“

Die Geschichte des Theaters will offensichtlich anders erzählt werden. Es ist die Geschichte eines menschlichen Wesens, die an das Rätsel der Sphinx erinnert, das Ödipus löst. Was geht am Morgen auf vier, am Mittag auf zwei, am Abend auf drei Beinen? Der Mensch. Das Kleinkind krabbelt auf allen Vieren, der Erwachsene geht aufrecht, der Alte geht am Stock. So aber ist es auch nicht gewesen, nicht ganz, so funktioniert es mit dem Theater nicht. Es kommt nicht als Baby auf die Welt. Dafür ist es zu klug, zu alt.

Es gibt nur eine Erklärung, so irrational sie auch sein mag; aber Theater widerspricht per se der Vernunft. Und so kommt dieses Geschöpf auf die Welt, so etwas ist nur auf dem Theater möglich: Das Theaterwesen wird bärtig geboren, und es kann sogleich sprechen, lesen, schreiben. Es ist da, es ist groß, sehr groß und ausgewachsen, es muss nichts mehr lernen, es weiß schon alles.

Das Theater altert nicht, es wird immer jünger

Das Theater wird um das Jahr 500 v. Chr. als Mann von rund achtzig Jahren geboren, im Vollbesitz seiner geistigen, moralischen, politischen, ästhetischen Kräfte und Widersprüche.

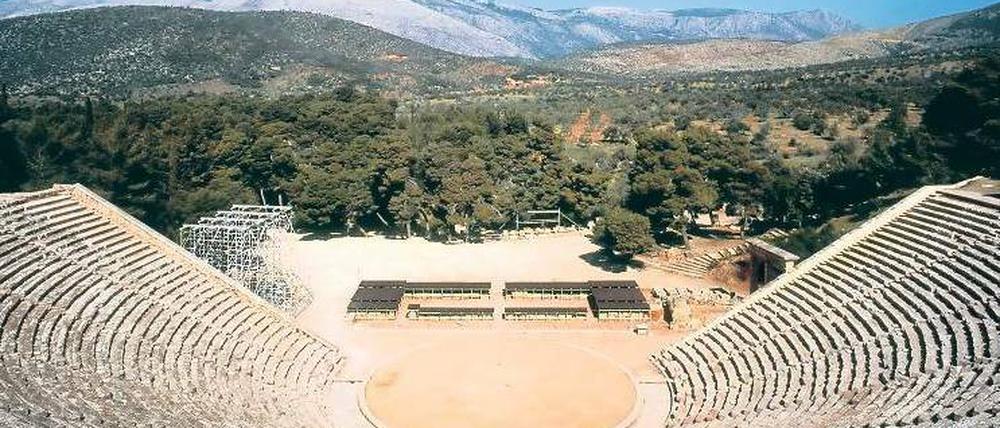

Das wunderbare Wesen bringt alles mit sich, von Anfang an: Geschichten, Sprache, Gestik, sein eigenes Haus. Viele solche gebauten Plätze hat es, an denen es zu Hause ist. Man kann es mit der Erfindung des Rads und der Säule vergleichen, mit dem gezähmten Feuer. Sisyphos nimmt mit seinem Fels aufs neue Neue Anlauf, um die Steigung zu überwinden. Das ist seine Strafe. Im Theater ist es anders: der Stein, einmal in Bewegung gesetzt, rollt auf schiefer Ebene ins Unendliche. Das ist sein Zauber. Und da es immer noch lebt, ist das Theater heute ein Kind. Es hat sich aber nicht zurückentwickelt, vielmehr hat es sich umgekehrt entwickelt. Und das wird es wieder tun, immer wieder diesem Muster folgen.

Das Theater verjüngt sich im Lauf seines Lebens: lernt die Welt neu kennen, lernt neue Sprachen, verletzt sich, schlägt um sich, klärt auf, verdunkelt, verwandelt sich in einen Alten, der einen Jungen spielt, und umgekehrt. Es ist alles und kann alles sein, was wir sind. Alt geboren, mit Genen, die der gewöhnlichen Zeitmessung zuwiderlaufen, bleibt dies Wesen unsterblich. Es ist das Geheimnis seiner Lebendigkeit, das Leben in der anderen Richtung zu erfahren. Dabei kommen ihm die Menschen, da sie vorwärts altern, entgegen. Das Theater aber altert nicht, es verjüngt sich rückwärts.

Es ist die verrückteste Geburt. Ein Wesen kommt uralt zur Welt, wenigstens äußerlich. Es löst einen Schock aus. F. Scott Fitzgerald hat 1922 in der Erzählung „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ dem umgekehrten Wachstumsmodell eine hinreißende literarische Form gegeben. Als Vater Button ins Krankenhaus kommt, es ist unmittelbar nach der Entbindung, traut er seinen Augen nicht: „Eingewickelt in eine bauschige weiße Decke und halbwegs hineingestopft in eines der Bettchen, hockte dort ein alter Mann von augenscheinlich etwa siebzig Jahren. Er hatte schütteres, nahezu weißes Haar, und von seinem Kinn hing ein langer, rauchgrauer Bart, der in dem durchs Fenster hereinkommenden Luftzug irrwitzig hin und her wehte.“

Es ist ein Lebewesen auf die Welt gekommen, das die Menschen verzückt und verstört, anzieht und abstößt. Das Furcht erregt und Mitfühlen verlangt. Die griechische Vorstellung der Katharsis heißt ja nur, dass ein Mensch bei Gelegenheit eines dramatischen Geschehens vorübergehend ins Reine kommt, im Beckett’schen Sinne auf die nächste Katastrophe zu. Wie die Liebe, so lebt das Theater aus der Verschwendung.

Fitzgeralds Roman „Der große Gatsby“ schließt mit dem Satz: „So stemmen wir uns voran, in Booten gegen den Strom, und werden doch immer wieder zurückgeworfen ins Vergangene.“ Es ist der gleiche unwiderstehliche Sog, der Benjamin Button erfasst – in umgekehrter Richtung. Der Regisseur David Fincher hat 2008 aus „The Curious Case of Benjamin Button“ ein Riesenkinomelodram gemacht, mit Brad Pitt und Cate Blanchett.

Seltsam ist vieles am Fall des Benjamin Button. Vor allem aber verrät er ein nicht besonders gut gehütetes Geheimnis: Unsere Zeitmessung ist eine industrielle, von Menschen gemacht, von Maschinen überwacht, eingeteilt in systematisch sich verkürzende, ökonomisierte Zyklen. Theaterzeit dagegen hat eine Struktur, die sich der Messung und der Logik widersetzt. Ein Bote tritt auf und berichtet von einem Geschehen, das in der Vergangenheit liegt. Er vergegenwärtigt etwas, das nichts Gutes verheißt. Es muss also noch einmal geschehen, es wird wieder passieren, die Vergangenheit liegt für die Theaterzeit in der Zukunft.

„Time is out of joint“, führt Shakespeares Hamlet Klage. Sein Onkel hat seinen Vater ermordet, die Mutter schläft mit dem Mörder, dem neuen König. „Die Zeit ist aus den Fugen“, ein für allemal. Im Theater ist die aus dem Gelenk gesprungene, die verschobene Zeit die Normalzeit. Ein alter Mensch wird geboren, um sich zum Kind zu entwickeln. Gegen Ende seines Lebens geht Benjamin Button in denselben Kindergarten wie sein fünfjähriger Sohn, und sie spielen miteinander, was sonst?

Gekürzter Vorabdruck aus dem Buch „Spektakel. Eine Theatergeschichte von Schlingensief bis Aischylos“, das am 29. April im Siedler Verlag erscheint ( 350 Seiten, 24,99 Euro). Buchpremiere mit Rüdiger Schaper und Wolfram Koch während des Theatertreffens am 3. Mai um 15. 30 Uhr im Haus der Berliner Festspiele.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false