© AFP

Die Oscars 2013: Der Preis für das beste Vaterland geht an...

Patriotismus statt kritischer Stellungnahme: Mit "Argo" gewinnt das harmloseste Historiendrama den Oscar für den besten Film. Den Academy Awards fehlt es an Mut. Zu Bushs Zeiten war das noch anders.

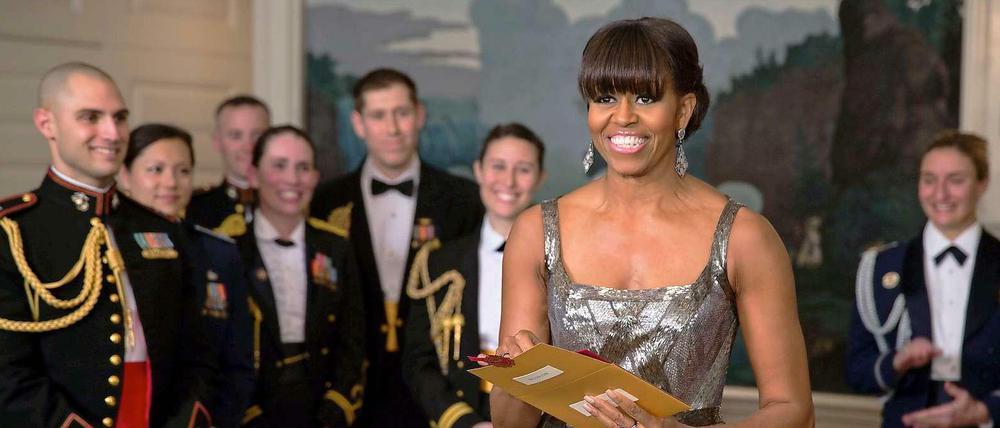

Ein Coup, keine Frage. Aber ein verdammt staatsnaher Coup war das am Ende der länglichen Oscar-Nacht, als plötzlich Michelle Obama per Live-Schalte unterm Himmel des Dolby Theaters in Los Angeles erschien. Die First Lady also, keine Geringere, sollte den Umschlag mit dem Gewinner der Königskategorie öffnen und der grundsätzlich besonders staatsfernen Kultur Hollywoods ihren präsidialen Segen geben. Doch es ist noch einmal gut gegangen.

Denn erstens war Barack Obama himself offenbar strategisch verhindert. Und zweitens holte den Oscar für den besten Film nicht, wie lange Zeit erwartet, Steven Spielbergs 12-Mal nominierter "Lincoln". Denn was für ein hyperpatriotisches, um nicht zu sagen: propagandistisch staatskünstlerisches Bild hätte das abgegeben, wenn Mr. President dem Film über den amerikanischen Überpräsidenten Abraham Lincoln den Sieg zugesprochen hätte? Da hätte er gleich am Montag noch Steven Spielberg zum Heimatschutzminister ernennen müssen. Spielberg selber darf als Hauptverlierer dieser 85. Oscarnacht gelten, konnte er doch aus seinem Nominierungsdutzend nur zwei Oscars herausholen - immerhin bleibt er damit hinter jenem Mega-Flop von 1985 zurück, als er nach elf Nominierungen für "Die Farbe Lila" leer ausging.

Das Weiße Haus dürfte allerdings auch mit Ben Afflecks nach allerlei kurz vor den Oscars noch eilig herabregnenden Berufsspartenpreisen Nicht-mehr-ganz-Überraschungssieger "Argo" gut leben können. Denn die knapp 6000 abstimmungsberechtigten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences haben sich für den saubersten, harmlosesten unter den vier konkurrierenden Polithistorienfilmen entschieden. Oder genauer: für den verharmlosendsten. Ben Afflecks "Argo" über ein CIA-Schelmenstück während der Geiselnahme von Teheran 1980 rührt an nichts, was Amerikanern bis heute wehtun müsste. Erst recht an nichts, das Selbstkritik herausfordert. "Django Unchained", womit Regisseur Quentin Tarantino immerhin seinen zweiten Drehbuch-Oscar gewann, ist zwar ein wildes Genre-Stück, klagt aber Sklaverei und Rassismus zumindest rückwirkend vehement an. "Zero Dark Thirty", der relevanteste unter den Politfilmen, löste bereits vor Wochen eine schmerzhafte binnenamerikanische Debatte über die Funktion von Folter bei der Aufspürung Bin Ladens aus und wurde prompt zur Strafe ausgerechnet mit einem Tonschnitt-Oscar abgespeist (der zudem nur wie ein halber wirkt, weil erstmals seit 1994 zwei Oscars in einer Kategorie vergeben wurden). Und selbst das Spielberg'sche Heldengemälde des Präsidenten als Friedensstifter und Slavereibeender hat insofern Flecken, als es zeigt, dass auch große historische Erfolge in Demokratien mitunter per Stimmenkauf und Ämterschacherei zustande kommen können.

Wie beruhigend schlicht dagegen "Argo": Erstaunlich bärbeißig, ja, stellenweise bräsig erzählt Ben Affleck seine eigentlich kuriose Fußnote der Geheimdienstgeschichte, der allenfalls Alan Arkin und John Goodman als alte Hollywood-Kämpen humoristisches Potential abgewinnen. Er selber geht als sein eigener Hauptdarsteller stets geradezu versteinert vor Verantwortungsbewusstsein durchs Bild - als CIA-Mann, der die Tarn-Legende für sechs aus Teheran herauszuschmuggelnde Amerikaner entwickelt und durchzieht. Mag sein, dass der Academy dabei auch die hollywood-interne Heldensaga gefiel - schließlich werden die sechs gegenüber den iranischen Revolutionswächtern als Crew eines zu drehenden Science-Fiction-Films ausgegeben. Der Rest ist Patriotismus pur.

Ist Amerika seiner selbst und der ewigen Aufpasser-Rolle in der Welt so müde, dass es sich nun ausgerechnet zur Feier der ausnahmsweise mal gewaltlosen, Köpfchen statt Knarren einsetzenden CIA herablässt? Will es, zumindest im Kino, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen? Wie muss es um eine Nation bestellt sein, die sich - rechnet man einmal die Oscar-Wahl hoch - auf den schmalsten Nenner gemeinsamen Tröstungsbedürfnisses einigt, auch um den Preis neuer Verlogenheit? Dass der von der Familie verstoßene Held nach getaner Tat am Haustor umstandslos von seiner Frau in die Arme geschlossen wird, während im Hintergrund die amerikanische Flagge weht, passt ins Gesamtbild.

Zynisch könnte man den ersten Oscar für Michael Haneke auch als Langweiler bezeichnen.

Natürlich jubelte Ben Affleck, überwältigt, und der persönliche Jubel - er war als Regisseur nicht einmal nominiert, und einen Besten Oscar-Film ohne diese Nominierung hat es seit 1990 nicht gegeben - sei ihm gegönnt. Dass nun zudem, wohl auch wohl wegen der Verkünderinnenrolle Michelle Obamas, iranische Nachrichtenagenturen prompt die Ehrung für einen "antiiranischen Film" brandmarken, sei hier als besonders subtiler Beitrag zum Post-Oscar-Kassenerfolg von "Argo" registriert. Immerhin aber brachte die Wahl noch einmal Zunder in eine Zeremonie, die sich trotz steter Scherzimpulse des frisch verpflichteten Moderators Seth MacFarlane von Gesangs- zu Gesangs- und Musical- zu Musicalnummer zog und zog und zog. Und zwischendurch setzten sich überwiegend die heftig gesetzten Favoriten durch - von Daniel "Lincoln" Day-Lewis über Anne Hathaway ("Les Misérables") bis Jennifer Lawrence ("Silver Linings").

Insofern könnte man zynisch auch den ersten Oscar für Michael Haneke als Langweiler bezeichnen - erstens, weil Haneke für "Liebe" von der Goldenen Palme 2012 in Cannes über den Europäischen Filmpreis und einen Golden Globe bis zuletzt am Freitag fünf französischen Césars bereits so ziemlich jeden relevanten Filmpreis geholt hat, der auf diesem Erdball zu haben ist. Und zweitens, weil "Liebe" ohnehin so turmhoch über allem steht, was im letzten Jahr produziert wurde, die restlichen Oscar-Konkurrenten eingeschlossen. Überraschend also eher, dass Haneke mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film nur eine seiner fünf Noiminerungen verwandeln konnte - und damit hinter früheren in anderen Disziplinen wildernden Auslandsfilmen wie "Tiger and Dragon" (vier Oscars 2001) und "La vita è bella" (drei Oscars 1999) zurückblieb. Und besonders schade, dass "Amour"-Hauptdarstellerin Emmanuelle Riva, am Oscar-Sonntag 86 geworden, ohne Trophäe heimfahren muss. Kalendarische oder anderweitige Mildtätigkeit aber war noch nie Sache der Academy.

Auch sonst fehlte dieser Krönungskarawanserei das, was man heute gerne eine "Erzählung" nennt. Ein entschieden selbst gesetztes Thema, mit dem die Oscar-Geschichte zumindest gesellschaftliche Entwicklungen nachvollzieht und auf das sich Laudatoren und Geehrte gleichermaßen beziehen, ob das den Siegeszug der Frauen betrifft oder jenen der Schwarzen, oder ob die traditionell offene Hollywood-Community scharf politisch Stellung bezieht, wie zu Zeiten Bushs. Diesmal galt wohl: "Lieb Vaterland, magst ruhig sein". Obwohl Udo Jürgens' Ständchen, wäre er denn geladen gewesen, den Amerikanern am Sonntag womöglich auch noch zu kritisch ausgefallen wäre.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false