© Fox

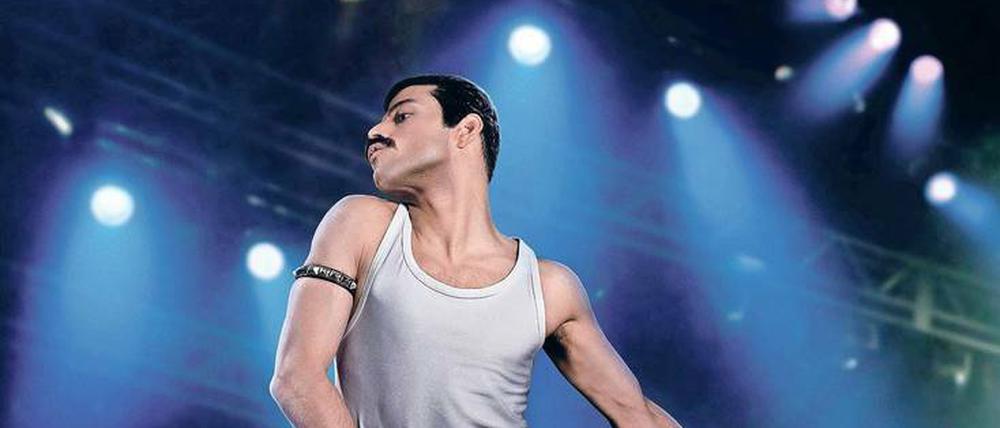

Film „Bohemian Rhapsody“: Ich werde euch rocken

Genie und Drama: Bryan Singers Filmhommage „Bohemian Rhapsody“ feiert den Queen-Sänger Freddie Mercury.

Die Bühne ist zu klein für diesen Typen. Auf hochhackigen Stiefeln gockelt er über die Pub-Bretter, wirbelt das Mikro, an dem noch der halbe Ständer hängt, in seine Mitmusiker hinein, wirft den Kopf in den Nacken, die Gesten raumgreifend, die Augenlider geschminkt, die Stimme der helle Wahnsinn. Der erste Auftritt der Band Queen (damals noch Smile) mit einem unbekannten Freddie Mercury – so erzählt es Regisseur Bryan Singer in „Bohemian Rhapsody“ über den 1991 verstorbenen Sänger – bot einem viel zu durchschnittlichem britischen Publikum einen vorsichtigen Hinweis darauf, was aus diesem Quartett einmal werden sollte: die opulenteste, pathetischste und ausgefeilteste Rockband des Landes und der Zeit.

Angemessen bombastisch lässt Blockbuster-Experte Singer („X-Men“, „Superman Returns“) seinen lang erwarteten Film darum auch beginnen: am Tag des Live Aid-Konzerts, mit dem Bob Geldof 1985 Spenden für die Opfer der Hungerkatastrophe in Afrika sammeln wollte. Die größten Pop-Acts der frühen MTV-Ära spielten im Juli des Jahres zeitversetzt in London und Philadelphia riesige Stadionkonzerte, verfolgt von über 1,5 Milliarden Zuschauern weltweit.

Alles für die gute Sache – und den persönlichen Ruhm. Auch Queen vervollständigten in letzter Minute das seit Woodstock größte Line-up der Popgeschichte. Denn Mercury, gespielt von Rami Malek, und seine Bandkollegen hatten erst kurz zuvor wieder zusammengefunden.

„Ich bin bisexuell.“ - „Du bist schwul, Freddie!“

Nach der imposanten Eröffnung blättert Singer in konventioneller Biopic-Dramaturgie relevante Stationen aus Mercurys Leben auf. Etwa die indische, parsisch-gläubige Einwanderer-Familie mit dominantem Vater, der den glitzernden Pfau in ihrer Reihe argwöhnisch beäugt, oder das energetische Zusammentreffen mit May (Gwilym Lee), Taylor (Ben Hardy) und John Deacon (Joseph Mazello). Aber auch die obsessive Liebe Mercurys zu seiner Frau Mary (Lucy Boynton), die Mercurys Homosexualität früher als er selbst wahrnimmt, und auf sein spätes Geständnis „Ich bin bisexuell“ antwortet: „Du bist schwul, Freddie!“. Mercurys zögerliche Haltung im Hinblick auf seine sexuelle Orientierung (und die spätere HIV-Infektion) zieht sich durch den Film. Immer wieder scheint sie sich nebenbei im Entstehungsprozess großer Hits wie „Bohemian Rhapsody“ zu spiegeln, den Singer detailliert zeigt. Die genderfluide Ausrichtung der Band sprengt dabei sowohl muffige Machorock-Grenzen, als auch eine durch Bowie oder Bolan bereits etablierte Künstlerandrogynität.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Queen, das lässt der Regisseur in seinem zweistündigen Rock-Epos durchblicken, waren eben in jeder Hinsicht außergewöhnlich: Ihr überbordender Ideenreichtum manifestierte sich im Perfektionismus und der komplexen Spiel- bzw. Gesangstechnik. Doch die Band begab sich, ähnlich wie The Jackson Five oder The Jimi Hendrix Experience, früh in die Abhängigkeit ihres zunehmend irrationalen Frontmanns, der sich in ein hedonistisches, schwules Partyparadies flüchtet – und die Speichellecker, die sich nur in seinem Ruhm sonnen möchten, schließlich sogar in sein Bett lässt.

Notorisch unpünktliches Gesangsgenie

Dass Rami Malek, der bereits in seiner Rolle als Programmierer mit multipler Persönlichkeitsstörung in der Serie „Mr. Robot“ überzeugte, sich den Part derartig aneignen kann, ist ein Glücksfall. Mit falschen Schneidezähnen und so exakter wie exaltierter Körpersprache kopiert Malek, dessen Eltern aus Ägypten in die USA einwanderten, Mercury perfekt: „Ich bin ein Performer, kein Schweizer Zugschaffner, Darling“ säuselt er, als ihn seine Bandkollegen wegen seiner notorischen Unpünktlichkeit wieder mal kritisieren. Auf einer sagenumwobenen Geburtstagsparty gibt er den Grandmaster zwischen Darkroom und Champagnerorgie – als guter Brite trinkt er dennoch zu allen Unzeiten seinen Tee. Schon das erste Mal am Klavier intoniert das Stimmwunder „Mama, just killed a man“ makellos.

Allerdings zeigt „Bohemian Rhapsody“ eben auch kaum mehr als das Erwartbare. Eine Schwäche des Films besteht darin, dass Singer und seine Drehbuchautoren Anthony McCarten und Peter Morgan nach und nach den Fokus ihrer Geschichte verlieren: Vor allem im letzten Drittel verläuft die Intention, das Psychogramm eines genialen, getriebenen Künstlers zu erstellen, immer öfter in der Optik eines vom Fanclub in Auftrag gegebenen Musikfilms: Man sieht glückliche Fan-Massen mit begeistert wippenden Köpfen, und einen Protagonisten, dem alle alles verzeihen, weil sein Genie seine Ungerechtigkeiten und die Brüche seines Charakters überstrahlt.

Mix aus Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex

In den letzten zwanzig Minuten Live-Aid-Darstellung montiert Singer die Filmbilder, und die Aufnahmen, die die Fake-Kameramänner im monumentalen Wembley-Set zu machen scheinen, gar nebeneinander, und verwischt damit die Grenzen zwischen der Erzählhaltung eines Regisseur und der Sicht eines Fans. „Bohemian Rhapsody“ verliert in diesen Sequenzen die Tiefe, die zweite Ebene, die wie ein Netz unter der typischen Aufstieg-und-Fall-Story gespannt sein sollte, um den Film von einer affirmativen Hommage zu unterscheiden. Er müsste stattdessen mehr über die Hintergründe erzählen: Was war Mercurys Antrieb, woher stammte sein Mix aus Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex, was störte ihn an der Umwelt, die ihm eigentlich sehr freundlich gesinnt ist.

Das Motiv für Mercurys Unglücklichsein, das laut Biografien auch nicht von einer im Film als Rettung dargestellten letzten neuen Beziehung aufgefangen werden konnte, bleibt bei Singer nebulös. Auch Mercurys Weigerung, mit seiner HIV-Infektion umzugehen, ist Singer zu wenige Szenen wert. Die Krankheit kommt zwar vor, aber der Offenbarung gegenüber den Bandkollegen folgt kaum etwas. Und die Infektion selbst mit all ihren Schwierigkeiten, die auch mit unzureichender Medikation und Vorurteilen gegenüber Infizierten zusammenhingen, zeigt sich im Film nur in ein paar schnell überwundenen Stimmbandwacklern. Es scheint fast so, als wolle sich der Regisseur, der mit Problemen bei der Produktion zu kämpfen hatte und mit Metoo-Vorwürfen konfrontiert war, in der Perspektive des Fans regelrecht verkriechen.

Die letzten Jahre blendet Singer aus

Als Conclusio bleibt die in fast jeder Künstlerbiografie bemühte Selbstermächtigung eines Stars übrig: „I decide what I am – a performer who gives the people what they want“, erklärt Mercury auf dem Höhepunkt des Wembley-Auftritts stolz. Doch die letzten Jahre, in denen er kein Star mehr war, sondern ein kranker Mann, ignoriert „Bohemian Rhapsody“. Dem Vergnügen, das der Film auch wegen der unfassbar passend gecasteten Kollegen um Malek bereitet, tut dies kaum einen Abbruch. Dennoch hätte man der Darstellung Mercurys, dessen Musik so komplex war, etwas mehr Komplexität gewünscht.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false