© ddp

Kultur: Glanz und Gefahr

Angela Merkel ist an diesem Freitagabend müde, geschafft vom EU-Gipfel und den miesen Umfragewerten ihres Außenministers. Wer wollte es ihr also verübeln, wenn sie die erste Hälfte von Peter Tschaikowskys „Eugen Onegin“ zur Eröffnung der Festtage an der Lindenoper für ein Nickerchen nutzt.

Angela Merkel ist an diesem Freitagabend müde, geschafft vom EU-Gipfel und den miesen Umfragewerten ihres Außenministers. Wer wollte es ihr also verübeln, wenn sie die erste Hälfte von Peter Tschaikowskys „Eugen Onegin“ zur Eröffnung der Festtage an der Lindenoper für ein Nickerchen nutzt. Achim Freyers sich in den immer selben rituellen Verrichtungen erschöpfende Inszenierung kannte die Kanzlerin möglicherweise schon; und was sich an diesem Abend musikalisch tut, kommt die längste Zeit wie auf rohen Eiern daher. Selten mit Daniel Barenboim und der Staatskapelle einen so in sich gekehrten, dramatisch einsilbigen, ja verhangenen „Onegin“ gehört.

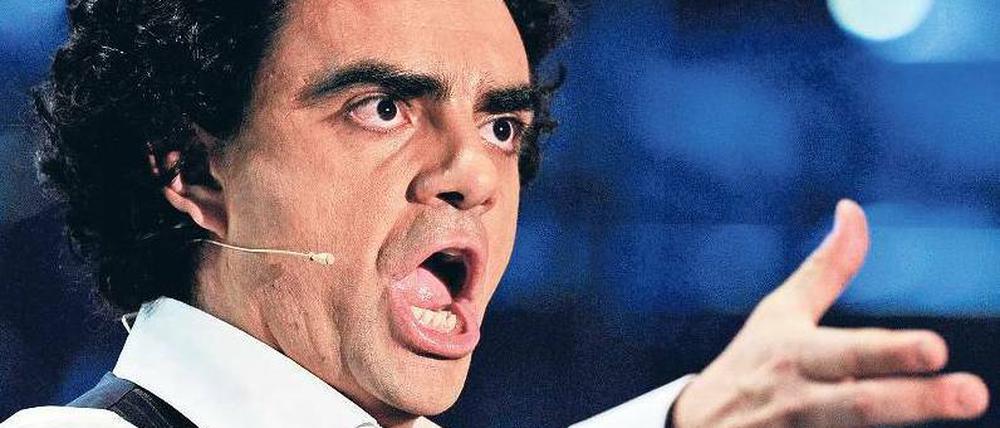

Barenboim spannt mit dieser Lesart, so energisch wie offensichtlich, einen Schutzschirm. Und Startenor Rolando Villazón, dem die Maßnahme gilt, flüchtet sich nur zu gern darunter. Exakt ein Jahr lang war Villazón weg, Knötchen auf den Stimmbändern, so die Diagnose, eine schwerwiegende Operation mit ungewissem Ausgang, Folge permanenten physischen wie psychischen Raubbaus. Konstitutionell ist der Mexikaner nun mal kein Berserker. Dann Rekonvaleszenz und hie und da eine tröstende Videobotschaft auf seiner Homepage. Wie viel Krise verzeiht der Markt, fragte man sich. Und: Was würde Villazón gelernt haben, wenn er denn zurückkehrt unter die Knute der Karrierestrategen und Agenten, ins Reich der großen Erwartungen und der ganz großen Erfolge?

Anfang der Woche war es so weit, an der Wiener Staatsoper erblickte Rolando Villazón als Nemorino in Donizettis „Liebestrank“ zum dritten Mal das Licht der Opernwelt (2007 hatte ihn eine erste Unpässlichkeit für fünf Monate aus dem Verkehr gezogen). Der Saal raste und lag sich weinend in den Armen, der Tenorissimo küsste den Bühnenboden und weinte mit.

Dass von solcher Hysterie in Berlin kaum etwas zu spüren war, liegt einerseits an den unterschiedlichen Publikumsmentalitäten und andererseits am Repertoire. Tschaikowskys Lenski, dieser todessüchtig-tragische Anti-Held, der gleich nach der Pause einem Duell zum Opfer fällt, bietet wenig Anlass für offenen Szenenapplaus. Insofern ist die Partie klug gewählt: kein belcantistisches Leichtgewicht (wie Nemorino) und doch, was die sängerische Verweildauer betrifft, überschaubar.

Die neuerliche Krise ist an Villazón nicht spurlos vorübergegangen. Eine Diagnose, die gleichermaßen beruhigt und besorgt macht. Der Mann ist hochintelligent, hochsensibel – wie sollte er nach zwölf Monaten größter Ängste und Zweifel je so tun, als sei nichts geschehen? Stimmlich allerdings sind schon bei den ersten Tönen Unebenheiten zu vernehmen: eine Heiserkeit im Ansatz, als spräche das Instrument nicht richtig an; ein Schleier über dem Legato, als wären die Muskeln weiterhin leicht geschwollen und verschleimt; ein Respekt vor der Höhe, der sich nur langsam legt. Villazón weiß das alles und (re)agiert entsprechend: Vorsichtig, fast tastend und mit deutlich eingedunkeltem Timbre erobert er sich den Raum und die Musik, wie ein Hochseilartist, der zum ersten Mal nach einem kapitalen Fehler wieder hinauf in die Zirkuskuppel steigt. Die Kollegenschaft nimmt darauf bereitwillig Rücksicht, allen voran der junge, unerhört idiomatisch singende Pole Artur Rucinski in der Titelpartie, Anna Samuils anämisch-attraktive Tatjana sowie, sehr profund, Maria Gortsevskaja als Olga und Margarita Nekrasova als Filipjewna.

Einmal nur reißt Villazón der selbst auferlegte Geduldsfaden, zum Pausenschluss, mit Lenskis „Leb wohl“: In der Verzweiflung, alles verspielt zu haben, blitzt plötzlich etwas auf vom alten Glanz, der alten Attacke. Ob man ihm dazu gratulieren darf? Lenskis Arie „Kuda, kuda“ (Wohin, wohin) wiederum gerät eher gediegen und, sicherheitshalber, zu laut. Ob das auf Dauer gut geht und genügt?

Keine Prognose. Villazóns neues Album („Tenor“) recycelt sich von Tosti bis „O sole mio“ munter durchs Archiv und sein Kalender sieht leerer aus als früher. Sich auch künstlerisch neu zu erfinden, das könnte der Wuschelkopf von jenen Pop-Größen lernen, in deren Nähe der Musikbetrieb ihn einst so gerne rückte.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false