© dapd

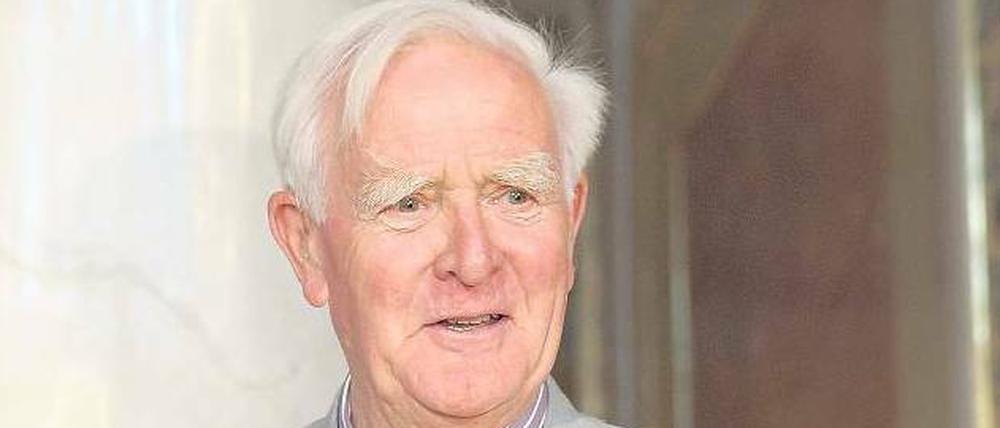

John le Carré: Ein Herz für Agenten

Im Dienste ihrer Majestät: dem Bestseller-Autor und Spionage-Experten John le Carré zum 80.

Eines ist der Alltag eines Agenten gewiss nicht: glamourös. Er trinkt keine gerührten oder geschüttelten Cocktails, sondern Tee, bestenfalls Kaffee, und statt im Fünfsternehotel, auf einer Luxusjacht oder an einem Südseestrand geht er seiner Arbeit meistens an einem Schreibtisch nach zwischen staubigen Regalen. So ist der Durchschnittsagent eher ein Sachbearbeiter als ein Sexsymbol wie James Bond. Kein anderer Autor hat die Welt der Geheimdienste in einem ähnlich ernüchternden Realismus beschrieben wie John le Carré. Die zwei Dutzend Romane, die er in den letzten fünfzig Jahren schrieb, wirken wie ein einziges Desillusionierungsprogramm.

Nicht nur, dass die Protagonisten, die hier im Dienst ihrer Majestät unterwegs sind, so gar nichts von der coolen Überlegenheit eines Hollywood-Helden an sich haben. Auch auf die Gewissheit, dass der Westen in den Zeiten des Kalten Krieges stets für die bessere, gerechtere Sache kämpft, ist kein Verlass. „Verleumdungen, Verdächtigungen, Misstrauen an jeder Ecke, selbst vonseiten der Minister“, wie es in „Agent in eigener Sache“ heißt, prägen die klaustrophobische Atmosphäre im „Circus“, der britischen Geheimdienstzentrale am Cambridge Circus in London, die le Carré in seinen Büchern um den MI6-Veteranen George Smiley schildert. Nur eines unterscheidet die englischen Geheimdienstler von ihren östlichen Widersachern: Sie sind keine ideologischen Fanatiker.

John le Carré, der 1931 unter dem bürgerlichen Namen David Cornwall in Dorset geboren wurde, hat selbst einige Jahre als Secret Service Agent für den britischen Geheimdienst gearbeitet und es als Diplomat bis zum britischen Vizekonsul in Hamburg gebracht. Seine Zeit an der Botschaft in Bonn verarbeitete er später in dem Roman „Eine kleine Stadt in Deutschland“, der den Aufstieg eines rechtsradikalen Populisten mit der Jagd auf einen Attentäter verknüpft. Schon als Jugendlicher habe er sich in die deutsche Sprache verliebt, bekannte le Carré in diesem Sommer bei seiner Dankesrede für die Verleihung der Goethe-Medaille in Weimar. Mit dem „Gebell der Demagogen“ habe dieses Deutsch nichts zu tun, in den richtigen Händen sei diese Sprache „genauso sanft, ausdrucksstark, wandlungsfähig und schön wie die englische“. Etwas von dieser Liebe zu der Sprache von Heine, Fontane und Tucholsky ist selbst noch in der jedem Überschwang abgeneigten Figur des großen Melancholikers Smiley zu spüren, der sich in seiner Freizeit über die Werke des deutschen Barockdichters Opitz beugt.

Ein Autor von Weltrang ist le Carré, seit ihm 1963 mit seinem dritten Roman „Der Spion, der aus der Kälte kam“ der Durchbruch gelang. Dort zieht George Smiley nur im Hintergrund die Fäden, ein Lakoniker, von dem nichts Strahlendes ausgeht. Er sei ein „atemberaubend gewöhnlicher Mensch, der eine Menge Geld für wirklich miserable Anzüge ausgibt“, sagt seine Ehefrau über ihn, bevor sie ihn für einen Rennfahrer verlässt. Trotzdem gehört Smiley, ein kleines dickes Männchen, zu den großen literarischen Helden des 20. Jahrhunderts. Man hat noch das Gesicht von Alec Guinness mit der übergroßen Brille und den schütteren Haaren vor sich, der ihn in mehreren BBC-Filmen verkörperte. In einer neuen Kinofassung des Meisterwerks „Dame, König, As, Spion“, die in Deutschland im Februar herauskommt, spielt Gary Oldman den Geheimdienst-Haudegen nicht weniger mausgrau. Wer will, kann in George Smiley auch das Selbstporträt seines Schöpfers John le Carré erkennen, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Was sie verbindet: die absolute Skepsis. „Künstler schwindeln“, sagt le Carré. „Sie sind nicht das, was sie behaupten zu sein. Sie agieren wie Spione. Ich bin da keine Ausnahme.“ Christian Schröder

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false