© Eventpress Hoensch

Kultur: Kader ohne Schmied

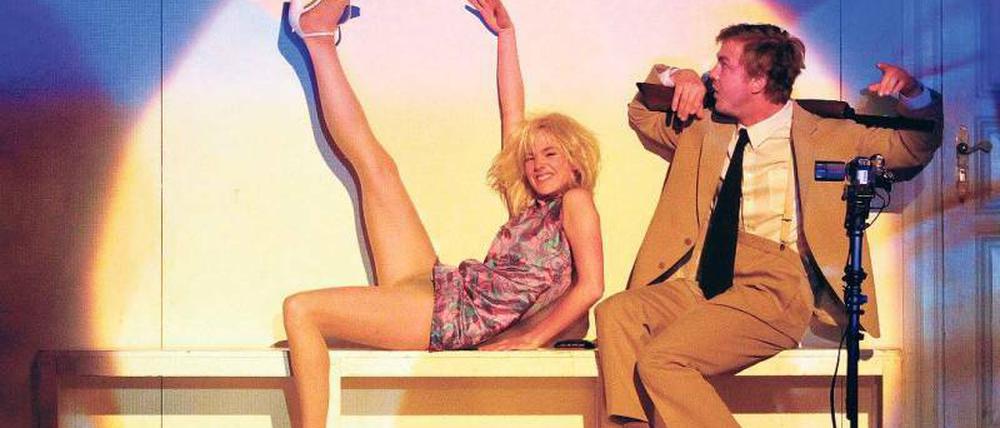

Die DDR lebt: „Legende vom Glück ohne Ende“ im Maxim Gorki Theater.

Dass der innerlich zerrissene Parteikader Paul und die glückssüchtige Konsum-Kassiererin Paula zu den interessantesten Figuren des DDR-Films gehören, steht außer Frage. Trotzdem scheint „Die Legende von Paul und Paula“ in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch knapp über dem DDR-Sinnbild-Niveau von Spreewaldgurke und Pittiplatsch zu liegen. Das haben Kassenschlager – ganz gleich, welcher Substanz – wohl leider so an sich. Deshalb wäre Robert Borgmann auch nicht der erste Künstler, der Ulrich Plenzdorfs mythisch überhöhte Liebesgeschichte auf der Bühne zu einer rührseligen Ostalgie-Schmonzette verkleinern würde.

Doch der 1980 in Erfurt geborene Regisseur entscheidet sich in seiner ersten Arbeit am Berliner Maxim Gorki Theater interessanterweise völlig anders. Es beginnt schon damit, dass er nicht auf das Filmdrehbuch von 1973 zurückgreift, sondern auf den darauf basierenden Roman „Legende vom Glück ohne Ende“, den Plenzdorf sechs Jahre später schrieb. Archetypische Paul-und-Paula-Devotionalien wie die Filmmusik der Puhdys oder das Plakat, das Paul von hinten im glückselig von Paula zerrissenen Hemd zeigt, dienen bestenfalls als kurz anzitierte Sprungbretter, von denen sich der Abend so weit wie möglich abstoßen will. Die Frage ist nur, wohin.

Borgmann erweist sich zunächst als wohltuend problembewusster Jongleur mit Zeit- und Erinnerungsebenen. Er greift nicht einfach naiv auf den Plot zu, sondern denkt die Historisierung des Stoffes konsequent mit. Zu Beginn sitzt ein fünfköpfiges Damen-Strickkränzchen vor der Rampe und kommt über der Handarbeit ins Plaudern: Wir hören Paulas ehemaligen Nachbarinnen bei der Erinnerungsarbeit an Paulas amouröse Fehlgriffe, an den tragischen Unfalltod ihres kleinen Sohnes und an Berlin-Friedrichshain in den 1970ern überhaupt, zu.

Davon abgesehen, verhindert Robert Borgmann durch Doppelbesetzungen jedwedes identifikatorische Einkuscheln: Der sympathisch-klemmige, vom staatlichen Zugriff noch vergleichsweise unbeschadete Student Paul (Albrecht A. Schuch) hat in Gestalt des Funktionärs Paul (Thomas Lawinky) seine Zukunft auf der Bühne praktisch von Anfang an im Schlepptau. Überflüssig zu erwähnen, dass die nicht gut aussieht: Mit Paulas unbedingten und erfrischend unverkopften Glücksansprüchen konfrontiert, versagt dem Parteikader buchstäblich die Standfestigkeit. Das Stolpern und Sich-Schleppen im schicken Anzug wird – etwas weniger Plakativität hätte es hier auch getan – zur exklusiven Fortbewegungsform.

Überhaupt herrscht an Entromantisierungsmaßnahmen in Borgmanns Inszenierung kein Mangel. Allerspätestens, wenn der zweite Plenzdorf-Text des Abends zum Einsatz kommt, dürfte auch dem letzten Paul-und-Paula-Fan im Parkett klar sein, dass er nicht mehr auf die Puhdys zu warten braucht: „Kein runter kein fern“ aus dem Jahr 1978 – performt von Albrecht A. Schuch – ist die Innenschau eines Hilfsschülers, der vor dem Hintergrund des 20. Jahrestages der DDR staatliche Disziplinierungsmaßnahmen und familiäre Anpassungsinstrumente offenlegt. Kurzum: Borgmann schwebt auf Plenzdorfs Legenden-Folie offenbar eine generellere DDR-Zustandsbeschreibung vor, die sich keinen Verniedlichungsvorwürfen aussetzen und bis in gegenwärtige Gesellschaftsreflexionen vordringen will. Wie fruchtbar solche Zugriffe sein können, die das Sujet auf universelle Fragen hin öffnen, statt sich in einem der Zeit nachhechelnden Pseudo-Realismus zu erschöpfen, hat im Kino gerade Christian Petzolds „Barbara“ gezeigt.

Doch so löblich und interessant der Abend im Ansatz gedacht sein mag, so wenig löst er sich auf der Bühne tatsächlich ein. Dass Borgmann die berechtigte Kitschangst dazu getrieben hat, die eigentliche Liebesgeschichte extrem – und nicht in jedem Punkt plausibel – zu straffen, ist das Eine. Damit könnte man gut leben, wenn man dafür in anderen Bereichen mit dem entsprechenden Mehrwert entschädigt würde. Doch leider verliert sich der dreistündige Abend – vor allem im zweiten Teil – unter allerlei aufgerufenem DDR-Potpourri zunehmend selbst.

Der hier angewendete Zeichenkatalog ist zwar einigermaßen frei von ostalgischer Spreewaldgurkenseligkeit. Allgemein bleibt er aber trotzdem. Da hat „der Heiner“ seinen obligatorischen Auftritt, und zum gefühlt dreißigsten Mal in der aktuellen Theatersaison ist es speziell „Der Auftrag“, der aus seinem Oeuvre bemüht wird. Des weiteren mutieren DDR- systemtreue Staatsdiener zu „Looking for Freedom“ schmetternden Schlagerzombies, und gesächselt wird auch.

Wieder am 8. & 18.5., 19.30 Uhr

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false