© dapd

Krawehl, Krawehl!: Erinnerungen an Loriot

Vicco von Bülow ist tot, Loriot bleibt unsterblich – in den Erinnerungen an das Wesen und Werk des Künstlers: Von der Ente, Kohlrabi und dem schiefen Bild sowie zwei Telefonaten mit dem Tagesspiegel.

EINMAL, AM TELEFON

Die Sekretärin steckt den Kopf zur Tür herein: „Da ist einer am Telefon, der sagt, er sei Loriot.“ Sie stellt durch, es meldet sich ein geplagter Mann. Er bekommt so viele DVDs geschickt, sagt er, er weiß nicht mehr, wohin damit. Aber wegwerfen, das geht auch wieder nicht, es sind gute Filme dabei. Gerade ist wieder ein Paket angekommen, das Gesamtwerk von Claude Lelouch, ist das ein guter Regisseur?

Stell dir vor, Loriot ruft an und du kannst ihm nicht helfen. Von Lelouch kenne ich nur drei, vier Filme, welche Filme mag Loriot? Eine Erinnerung: 1995 hatte er bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises erstmals seine Liebe zum Film erklärt. Die Wollstrümpfe waren schuld, kratzige braune Ungetüme, die er als Kind tragen musste, mit Strumpfhaltern und Leibchen. Solcherart leidend, sah er als Achtjähriger Erich Kästner im Kino – und wollte zum Film. Denn Emil und die Detektive trugen kurze Hosen und ebensolche Socken. Der Anblick befreite Loriot vom Joch aller irdischen Unbill, es war eine Revolution.

Wie um Himmels willen soll ich einem weisen Freidenker Ratschläge geben, einem Mann, der schon als zarter Knabe das Geheimnis des Kinos ergründet hat? Aber Loriot lässt nicht locker, er findet, der Tagesspiegel ist eine seriöse Zeitung, deshalb hat er die Nummer gewählt. Die Zeitung soll ihm bitte sagen, was zu tun ist, er ist wirklich sehr unglücklich. Also gehen wir gemeinsam die Lelouch-Filmliste durch. Das Lustige („Die Entführer lassen grüßen“) und das Romantische (alles mit Frauen, Liebe und Leben im Titel) wird er behalten, der Rest kommt auf den Müll. Es ist ein Arbeitsgespräch, wir müssen uns auf Kriterien einigen, schwerwiegende Entscheidungen treffen, das dauert. Nein, sagen Sie jetzt nichts, sage ich, als die Sekretärin ungeduldig wird.

WO LOHSE WOHNT

Wenn man nach Dienstjahrzehnten bei der Deutschen Röhren AG zwangsfrühpensioniert wird, dann ist das schon irgendwie tragisch. Wenn die Firma die geschätzten Qualitäten ihres Chefeinkäufers definitiv deshalb nicht zu würdigen weiß, weil man mit einigem Erfolg einen Schreibmaschinenpapiereinkaufspreisrabatt für die nächsten 40 Jahre ausgehandelt hat, dann ist das noch tragischer. Am tragischsten aber ist es wohl, wenn man nach nahezu 40 Arbeitslebensjahren jeden Kontakt zu jener durchaus riesenhaften Welt verloren hat, in der es nicht um Rabatte geht, Rabatte auf Schreibmaschinenpapier zum Beispiel.

Heinrich Lohse ist ein solcher Alltagstragöde, aber zum Glück der Zuschauer von „Pappa ante Portas“ einer, der von sich selbst nicht weiß. In das Universum der eigenen Familie und Nachbarschaft fällt der Frührentner wie ein fremdelndes Kind. „Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein!“, ruft er, als er den Lebensmittelladen betritt. Und trotzig bekräftigt er „Ich wohne hier!“, als er zu ungewohnter Stunde zu Hause auftaucht, was seine Frau so kommentiert: „Aber doch nicht um diese Zeit!“ So viel Wahrheit, es ist zum Weinen. Vor Lachen natürlich.

MOOMENT!

Es ist eine jener Ur-Szenen eines altgedienten Paares, das sich fürs Ausgehen fertig macht. „Liebling, wann müssen wir bei Blöhmeyers zum Essen sein?“, fragt er, während sie sich seelenruhig die Fingernägel lackiert. Natürlich weiß er ihre Antwort – „Um acht …“ – und schon seine verdächtig bedächtige Frage kündigt das Allerwelts-Ehestürmchen an. Ach was, es ist kaum mehr ein Wind, nur ein tausendmal gesagtes Hin und Her, der Automatismus auf- und zuklappender Münder, die einander längst nichts Neues mehr zu sagen haben. Und bald wird – „Mooment!“ – Karl-Heinz zu einem seiner absurden Quassel-Soli ansetzen.

Ist das lustig? Das Paar im Sketch „Aufbruch“ ist so lustig wie Leute, die man zu kennen meint und mit denen man ganz bestimmt keine Ähnlichkeit hat. Es ist so lustig wie die eigenen uralten Eltern, die man schon als Kind scharf beobachtet und deren seltsame Konfliktrituale man irgendwann mit vergnügter Verwunderung zu imitieren beginnt. Es ist so lustig wie man selber, wenn man sich, ein bisschen älter geworden, selber unwillkürlich diese Loriot-Sätze sprechen hört und sie noch eben umwandelt ins Zitat.

DIE ENTE BLEIBT DRAUSSEN

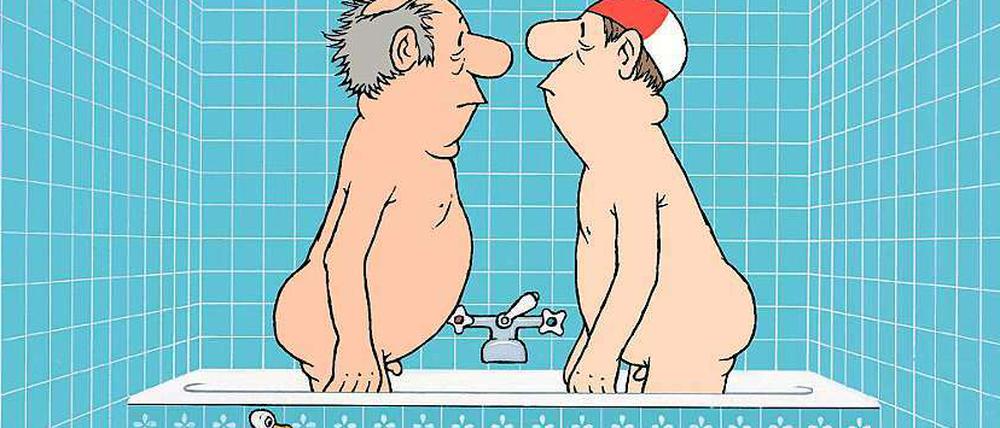

Zwei ältere, wohlsituierte Zeichentrickmänner sitzen in der Badewanne. Herr Müller-Lüdenscheidt mit rot-weiß gestreifter Badekappe und Herr Doktor Klöbner mit Schlappen, Handtuch und Ente streiten, ob Wasser eingelassen werden soll oder nicht („Ich entscheide persönlich, ob ich mit Wasser bade oder ohne“) und ob die Quietscheente hinein darf. Die Grundsatzdebatte, in deren Verlauf beide mehrfach empört aufstehen, endet mit einem Tauchwettbewerb und dem Klassiker männlichen Konkurrenzgehabes: „Ich kann länger als Sie!“

Lesen Sie auf Seite zwei, wie von Bülow ein letztes Mal beim Tagesspiegel anrief.

ZIERTELLER

Er wollte doch nur etwas geraderücken. Loriot wird als adretter Beamter von Haushälterin Evelyn Hamann, seiner jahrelangen Sketchpartnerin, ins Zimmer geführt. Ein kleines Bild hängt schief. Er kann das nicht ertragen und macht sich ans Werk. Dabei fällt eine Lampe herunter, er muss das Sofa verschieben, die Beistelltische fallen mitsamt den Familienfotos um, sein Fuß klebt am Teppich, er kracht auf den Sofatisch, schüttet Wein aus, die Zierteller fallen aus dem Regal, und dann reißt er auch noch den Sekretär samt Bücherwand um. Auf der Flucht aus dem verwüsteten Zimmer trifft der Zerzauste wieder auf die Haushälterin und stammelt nur: „Das Bild hängt schief.“ Man nennt es auch Außenpolitik: Einer mischt sich ein, mit den besten Absichten – und die Welt versinkt im Chaos.

GUTE NACHT

Der Fernseher ist kaputt. Sie: „Ich muss nicht unbedingt fernsehen.“ Er: „Ich sehe sowieso nicht gern fern.“ Ohnehin sei es eine Unverschämtheit, was das Programm zu bieten habe, und sowieso könne man seine Zeit sinnvoller nutzen: Lesen, Karten spielen, Kino, Theater. Die Eheleute starren weiter auf den schwarzen Bildschirm. Er: „Wo soll man denn auch hingucken?“ Sie: „Du interessierst dich ja gar nicht für mich.“ Der Geschlechterkrieg in zwei Sätzen. Als sie vorschlägt, man könne doch auch mal früh ins Bett gehen, wird’s medienphilosophisch: „Ich lasse mir von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wann ich ins Bett zu gehen habe!“

KOHLRABI

Es ist ein Klagelied, tiefsttraurig. „Krawehl! Krawehl! Taubtrüber Ginst am Musenhain!“ Ein Ruf der Verzweiflung, wie man ihn auch wendet: „Trübtauber Hain am Musenginst! Krawehl! Krawehl!“ Loriot spielt den Lyriker Lothar Frohwein, einen Weltliteraten mit grauer Künstlermähne – und seit dieser präzise überspitzten Szene aus „Pappa ante Portas“ muss sich jeder Dichter, der nicht zum Frohwein werden will, ein neues Darbietungsformat ausdenken. Der Meister setzt sich, zu hören ist nur das Knarzen seines Lederjacketts, 26 Sekunden lang. „Zu Beginn“, sagt er, „werde ich 22 Gedichte aus dem Zyklus ,Abschied' lesen“. Ein Abschied auch heute, Krawehl. Ein Schluck aus dem Wasserglas, das erste Wort: „Hucks!“ Schluckauf. Und nun? Ein Stück Zucker? Die Luft anhalten? „Hucks!“ Erschrecken? Oder etwas fragen, was ihn ablenkt! „Was haben Sie gestern Abend gegessen?“ Hm. Der Dichter überlegt, kein Hucks. „Gedünsteten Kohlrabi … mit Fischstäbchen und Remouladensoße“. Der Künstler, wie schön, er ist ein Mensch.

EIN LETZTES MAL, AM TELEFON

Mitte Januar 2011, spät abends in der Redaktion, das Telefon klingelt. „Von Bülow“, sagt eine kleine, zarte Stimme, in der Leitung rauscht es wie auf dem Grund des Starnberger Sees. Ich sinke an meinen Schreibtisch. „Von Bülow ... Loriot ... Sie wissen ...“, fährt die Stimme fort, ich rufe „Ja! aber ja!“, viel zu laut. Er wolle sich bedanken, sagt Loriot, für den schönen Text über ihn und die Musik, die Musik sei ihm immer das Wichtigste gewesen. Wie geht es Ihnen, frage ich, er zögert. „Die Ärzte sagen, ich bin nicht krank, sondern alt.“ Und ob ich mir vorstellen könne, wie wenig tröstlich das sei. Ich kann es mir vorstellen. Nein, sagt er, das können Sie nicht. Und dann erinnert er sich minutiös, wie wir uns einmal Mitte der neunziger Jahre bei einem Sommerfest von Joachim Kaiser in München begegnet sind, am nächtlichen Swimmingpool. Das Wasser gluckste, die Sternlein funkelten, und wir gerieten uns über den englischen Tenor Peter Pears in die Haare, respektive darüber, ob dieser in seiner Aufnahme der „Winterreise“ von 1963 nun knödele oder nicht knödele. Dieses hoch interessante Gespräch, sagt Loriot am Telefon, würde er bei Gelegenheit gerne fortsetzen. Dann legt er auf.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false