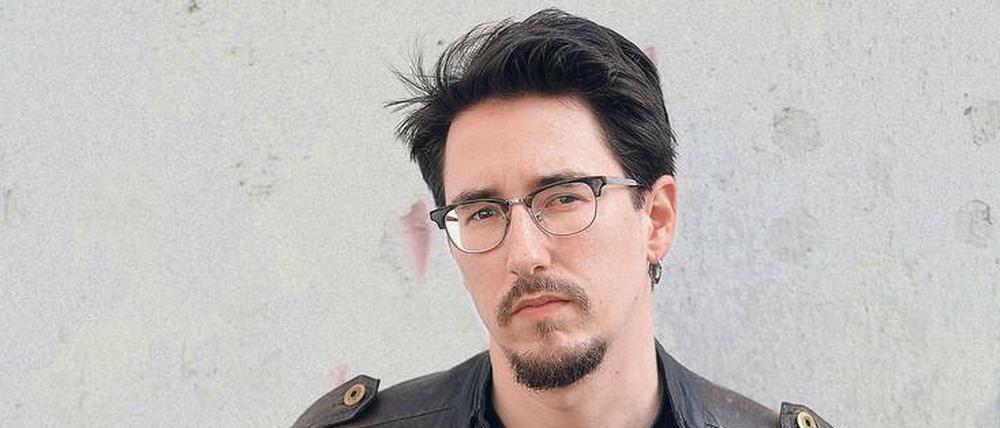

© Leonhard Pill/Zsolnay

Marko Dinićs Debütroman: Geisel der Nostalgie

Der Schriftsteller Marko Dinić zeichnet in seinem Debütroman „Die guten Tage“ ein düsteres Porträt Serbiens nach den Balkankriegen.

Ein Euroliner-Bus fräst sich durch das nächtliche Europa, über Salzburg, Wien, durch Ungarn weiter in Richtung Osten, Endstation Niš, Serbien. „Gastarbeiterexpress“ heißt in Österreich die preiswerte Verbindung nach Ex-Jugoslawien. Im Bus sitzt ein junger Mann auf dem Weg zurück – ja, wohin? In die Heimat? Das ist für ihn ein vergifteter Begriff. Denn der Ich-Erzähler von Marko Dinićs Debütroman „Die guten Tage“ ist vor Jahren von Belgrad aus aufgebrochen, um in Wien neu anzufangen, weit genug weg von all dem, was seine bisherige Existenz bestimmt hat. Weg von diesem klebrigen Gemisch aus Selbsthass und Aggression und Opferhaltung und Nationalismus, das nach Titos Tod den Staat Jugoslawien zunächst hat erodieren und schließlich in einer Art und Weise implodieren lassen, die niemand sich in Europa zu Beginn der neunziger Jahre hatte vorstellen können.

Es sind Sätze, die dem Mann durch den Kopf schießen und die eine Sozialisation beschreiben, die im Grunde nur beschädigte Menschen hervorbringen kann: „Ich wusste wenig von Kultur. Ich wurde zu einer Zeit geboren, als die Kultur sich gerade anschickte, die Gebiete des ehemaligen Jugoslawien zu verlassen.“ Oder: „Ich war die Geisel einer seltsamen Form von Nostalgie geworden.“

Ganz unverkennbar hat Dinićs Debüt einen autobiografischen Hintergrund. Wie seine Hauptfigur wurde er 1988 in Wien geboren, verbrachte seine Kindheit und Jugend in Belgrad, um Mitte der nuller Jahre Serbien zu verlassen und in Österreich zu studieren. „Die guten Tage“ ist ein Buch von großem sprachlichen Furor. Es ist mit Wut geschrieben, was als innerer Motor ausgezeichnet funktioniert, dem Roman eine Schärfe verleiht, die problemlos über Klischees hinweghilft. Aber: Vielleicht sind es gar keine Klischees. Vielleicht ist es die Wahrheit, die hier steht.

Dinić las 2016 in Klagenfurt

Vielleicht gibt es sie bis heute, diese Alpha-Figuren, diese Kraftprotze und gewaltbereiten Großmäuler, die binnen kurzer Zeit selbst in einem Reisebus eine Hackordnung herstellen müssen, an deren Spitze sie selbst stehen.

Der Ich-Erzähler hält sich raus, aus guten Gründen. Stattdessen hat er einen Sitznachbarn mit schlechten Zähnen, der sich als Elektriker vorstellt und sich als eine Art jugoslawischer Weltgeist entpuppt; als ein durch die Historie mäanderndes, rhetorisch wortgewandtes, um keine Antwort verlegenes Wesen, das im Dialog mit dem Erzähler und im Pingpong mit den geäußerten Befindlichkeiten im Bus die Psychopathologie einer Nation aufblättert. Eine Kunstfigur, eine Chimäre vielleicht gar. Man kann „Die guten Tage“ als Parabel auf Nationalismus und Chauvinismus im Allgemeinen lesen. Vor allem aber gräbt Dinić im kollektiven serbischen Urschlamm. Man versteht nach der Lektüre besser, wie es zu den Balkankriegen der neunziger Jahre kommen konnte.

Beim Klagenfurter Bachmann-Lesen 2016 las Marko Dinić einen Auszug aus seinem Roman. Seinerzeit monierte die Jury, dass dem Text eine dritte, distanziertere Zeitebene gutgetan hätte. Über diese Ebene verfügt der Roman; es ist die Busfahrsituation zurück nach Serbien, angesiedelt in der Gegenwart. Der Grund für die unfreiwillige Heimkehr ist der Tod der Großmutter des Ich-Erzählers, und wenn man sieht, dass Dinić das Buch seiner Großmutter gewidmet hat, wird umso deutlicher, dass die Tote eine der zentralen Figuren ist.

Eine andere ist der Vater, Beamter im Innenministerium; ein Opportunist und Milošević-Verehrer, mittlerweile pensioniert, aber vom Sohn noch immer glühend verachtet und im Verlauf des Romans mit einer höchst fantasievollen Auswahl an wechselnden Schimpfworten bedacht, mit deren Originalität die verstockte Figur, als die der Vater sich dann entpuppt, mitnichten mithalten kann. Eine Projektionsfläche, aber eine gute.

Die zweite und stärkste Erzählebene des Romans ist die, in der der Erzähler sich an seine Schulzeit in der verwahrlosten Stadt Belgrad erinnert, in einem verwahrlosten Viertel in einer verwahrlosten Schule, auf der auch den Lehrern das meiste egal zu sein schien. „Die guten Tage“ ist ganz nebenbei auch ein hochinteressantes Stadtporträt, in der Geografie und Mentalität von Belgrad zusammengedacht werden. Oberhalb der Stadt befindet sich der Košutnjak-Wald, den Dinić märchenhaft-mythisch auflädt, mal als Schutzzone, mal als dunkel raunendes Unheimlichkeitsgebiet, mal als Abenteuerspielplatz.

Es gibt treffende Bilder in diesem Roman, in denen die Bewohner Belgrads dem Rest der Welt buchstäblich den blanken Hintern zeigen, während sie bombardiert werden. Die neuen Juden, so sagt es der Präsident, so reden es Mutter und Vater nach – das sind wir, die Serben.

Nicht alles ist literarisch elegant gelöst; manche Erzählstränge werden brachial zu Ende geführt, andere gar nicht. Trotzdem ist „Die guten Tage“ ein bemerkenswerter Roman, weil er die Zerrissenheit von Identitäten sichtbar macht. In Wien ist der Ich-Erzähler als Fremder angekommen und fremd geblieben; „bis heute spürte ich, dass etwas von mir sich nicht lossagen konnte, von diesem erbärmlichen Flecken Erde, Serbien, das so viele Idioten in meiner neuen Umgebung als Land der unverbesserlichen Massenmörder und Muslimhasser abgespeichert hatten: wohlstandsverwahrloste Bobos und Hipster aus dem siebten Bezirk, vollgepackt mit den Vorurteilen ihrer bürgerlichen Elternhäuser.“ Ein Heimatroman, ein dunkler.

Marko Dinić: Die guten Tage. Roman. Paul Zsolnay Verlag, Wien 2019. 240 Seiten, 22 €.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false