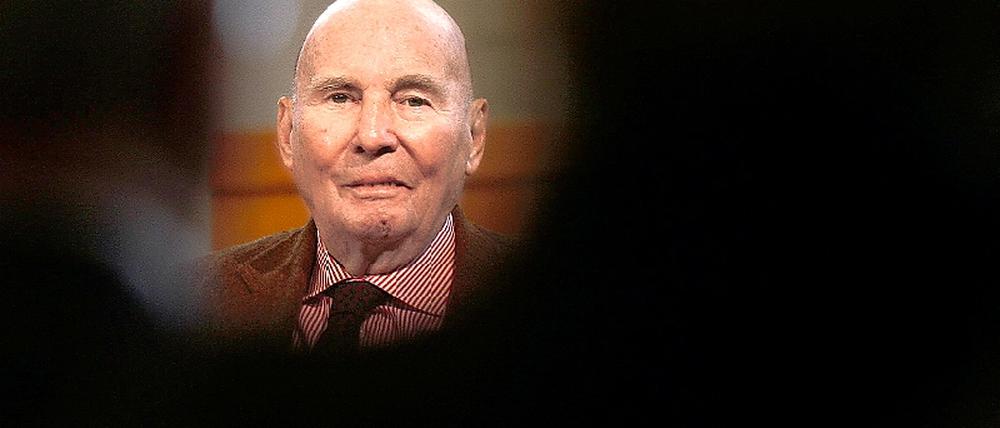

© Roland Weihrauch/dpa

Oper: Kerl und Köter

In Rom wurde Hans Werner Henzes Oper „Immolazione“ uraufgeführt.

Es hat ihn eine Menge Kraft gekostet. Die Fahrten nach Rom zu den Proben im Auditorio di Santa Cecilia, das höfliche Aushalten der Honoratioren und Adabeis, die gerne mit Deutschlands bekanntestem lebenden Komponisten auf ein Foto wollen. Immer wieder setzt Hans Werner Henze ab, als er sich auf dem kleinen Empfang nach der Uraufführung von „Immolazione“ bei den Auftraggebern und Interpreten seines neuen Werks bedanken will, um nach ein, zwei Minuten mit der gleichen trockenen Beharrlichkeit den Faden seiner Rede wieder aufzunehmen. Man ahnt in diesem Moment nicht nur, dass es allein der fast zum Automatismus gewordene Schaffenstrieb ist, der den 83-Jährigen aufrechterhält und seinem gebrechlichen Körper Werk um Werk abzwingt, so wie eine Spinne eben Zeit ihres Lebens ihre Netze weben muss.

Denn das Kleinteilige im großen Entwurf, das Absetzen und Fortspinnen prägt auch die Struktur dieser großen Konzert-Kantate, in deren Titel – zu Deutsch „Opfergang“ – sich doppeldeutig auch auf die Strapaze des Komponierens selbst münzen ließe. In einem kurzen Atemrhythmus aktiviert die Musik immer wieder das Adrenalin von Schlagwerk und Blech, lässt Aggressionsblasen wie von heißer Lava aufplatzen, um unmittelbar darauf wieder in Entspannungszonen zurückzusinken, in der hohe Streicher und pastellfarbene Holzbläserlinien einen idyllischen Schwebezustand behaupten. Als habe Henze hier tatsächlich Stück an Stück genäht, aus einer ariosen Eruption erst die Energie für die nächste geschöpft.

Der Vorlage wird das durchaus gerecht. Im 1913 veröffentlichten dramatischen Gedicht „Das Opfer“ des einst viel gelesenen Franz Werfel geht es um eine Konfrontation zwischen Gut und Böse. Ein vom Leben enttäuschter „Fremdling“ ermordet ein unschuldiges Hündchen, dessen Geist ihn gleich darauf vor den Nachstellungen der Polizei bewahrt. Vergebung siegt über Rache, und wenn man so will, Neues über Altes Testament in diesem gleichnishaften Prinzipienkampf.

Er habe schon seit den fünfziger Jahren die Idee im Kopf gehabt, dieses Gedicht zu vertonen, schreibt Henze im Vorwort zu „Immolazione“. Dass er so lange wartete, beweist, wie genau er immer noch seine literarischen Vorlagen ins Verhältnis zu seinen Kräften setzen kann. Zu wissen, dass ihm jetzt langsam der große Atem fehlt, um einen vollsinfonischen Apparat auf Hochtouren zu halten, sich hellsichtig zu beschränken und das Werkzeug so weit zu reduzieren, wie es noch handhabbar ist.

Schon die „Phaedra“, Henzes bislang letztes, an der Berliner Staatsoper uraufgeführtes Werk für das Musiktheater, hatte diesen Weg angedeutet. Schon dort traten Gewalt und Triebhaftigkeit als negativer Pol des Henzeschen Weltbildes in den nackten Rhythmen und perkussiven Signalen des Schlagwerks auf. Ein Verkargungsprozess, der in „Immolazione“ fortgeführt wird. Das Vokalquartett, das nach dem Muster von Kurt Weills „Sieben Todsünden“ knappe Szenenanweisungen gibt, erspart Henze das atmosphärische Ausmalen der Szenerie, von Mondschein und Flussufer. Andererseits schafftt dieser Mini-Chorus Distanz, wenn zu viel Identifikation mit der emotionalen Gegenwärtigkeit der beiden Solisten droht. Und immer wieder skelettiert Henze auch die Begleitung auf ein obligates Klavier herunter, das die Sänger mal rezitativisch umspielt, dann wieder mit dynamischen Sechzehntelketten die Reaktion der Orchesterinstrumente erzwingt. Auch das ist nur ein Mittel, den Klangraum klein zu halten, in dem die Begegnung zwischen dem Außenseiter und dem Hund stattfindet.

Einen knorrigen Zug hat dieses Stück in dieser klanglichen Askese und ist zugleich doch ein Stück große Oper: eine Gran Scena, die das Auseinander- und Zueinanderstrebende der beiden Solisten bis zur Erfüllung einiger Takte gemeinsamen a-cappella-Schwebens gegen Ende souverän in der Balance hält.

Es mag Henze geholfen haben, dass er sich die beiden Solisten seines Kantatendramas aussuchen konnte: Was für eine Stimme könnte besser für den Geist des Hündchens taugen als der helle, distinguierte Tenor von Ian Bostridge? Und wer könnte böser klingen als John Tomlinson mit seinem rabenschwarzen Dröhnbass? Es sind ausgezeichnete Bedingungen für diesen „Opfergang“, mit dem der Chefdirigent des Orchesters von Santa Cecilia, Antonio Pappano, eine alte Schuld gutmacht. Denn obwohl Henze bereits ein halbes Jahrhundert in Italien lebt, ist „Immolazione“ der erste Kompositionsauftrag einer italienischen Institution. Eine späte Anerkennung, vorgebracht mit heißem Herzen von Italiens derzeit bestem Orchester. Denn Pappano, der auch mit leuchtendem Anschlag den Klavierpart spielt, ist ein Musiker, dem es vor allem auf die Klangsinnlichkeit und Farbigkeit von Henzes Sprache ankommt. Auf ihre Schönheit und ihren Schmerz.

Jörg Königsdorf

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false