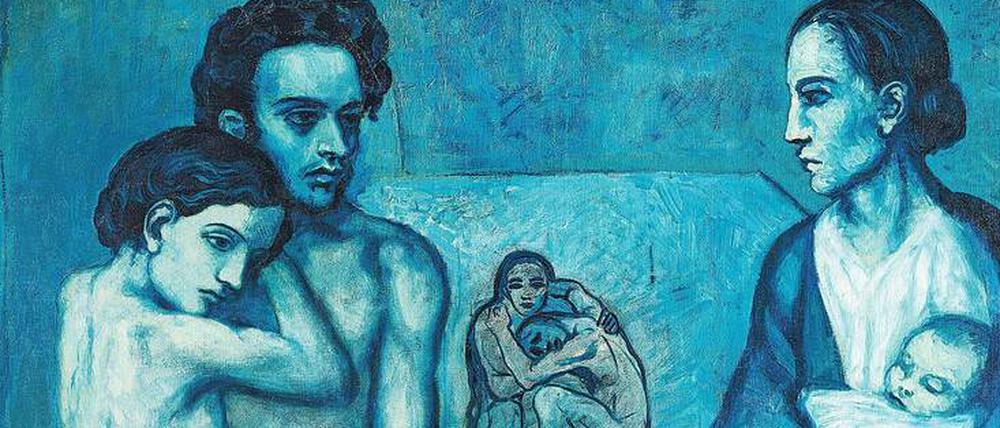

© Succession Picasso 2018 / Pro Litteris, Zürich / Cleveland Museum of Art

Picasso in der Fondation Beyeler: Der junge Titan

Picassos Blaue und Rosa Periode: Die Fondation Beyeler zeigt eine Ausstellung der Superlative, mit zahlreichen Picassos aus Privatbesitz.

Als in den Nachkriegsjahrzehnten die Abstraktion das Feld der Kunst beherrschte, sammelten sich die Verfechter einer gegenständlichen Sichtweise hinter dem großen, unangreifbaren Namen Picasso. Mit Picasso, dem Formzertrümmerer, dem unentwegten Rebellen und Neuerer, war man auf der sicheren Seite, geschützt vor dem Vorwurf des Traditionalismus. Besonders gern berief man sich auf die Bilder der schon früh so genannten „Blauen“ und der „Rosa Periode“, und in ungezählten Haushalten müssen Reproduktionen des „Jungen mit der Pfeife“ oder der „Familie der Saltimbanques“ gehangen haben, die, wenngleich ein halbes Jahrhundert früher entstanden, mit einem Mal so wunderbar zum gängigen Alltags-Existenzialismus passten.

Das ging vorbei. Allerdings hatten nachwachsende Kunstinteressenten kaum je die Möglichkeit, anhand der originalen Bilder für sich zu entscheiden, welche Kraft in ihnen stecken mochte. Die Gemälde waren einfach zu wertvoll, sie wurden nicht in Ausstellungen gegeben, und zudem, wie man jetzt in der Fondation Beyeler zur Überraschung feststellen muss, waren und sind gleich mehrere Schlüsselwerke in Privatbesitz und damit der Öffentlichkeit entzogen.

Es ist also zunächst hervorzuheben, dass es der Beyeler-Stiftung in Riehen bei Basel und ihrem kunstmarktnahen Direktor Sam Keller im Verein mit dem fachlich zuständigen Kurator Raphael Bouvier gelungen ist, etliche Picassos ihren Privatbesitzern zu entlocken. Wie schwer das gewesen sein muss, wird an der Gesamt-Versicherungssumme der Ausstellung „Der junge Picasso. Die Blaue und Rosa Periode“ ersichtlich, die erstaunlich indiskret mit „vier Milliarden Franken“ mitgeteilt wird. Das ist nun schwerlich zu toppen.

Wer waren Picassos Vorbilder?

70 Werke der Jahre von 1901 bis 1906 sind in dem wunderschönen, alterslosen Museumsbau von Renzo Piano zu sehen. Es sind die Jahre, in denen aus Pablo Ruiz kurzerhand Picasso wurde, wie er erstmals 1901 sein Selbstporträt signierte, dieses noch expressiv leuchtfarbig. Dass Picasso nun einer der vielen Pariser Künstlerbohémiens wurde, verhinderte der freilich theatralische, öffentlich in einem Café vollzogene Selbstmord des engen katalanischen Freundes Carles Casagemas. Der erschoss sich Anfang 1901 aus Liebeskummer, und Picasso war davon jahrelang so mitgenommen, dass er alles in melancholischem Dunkelblau malte. So kam es zur besagten Periode.

Picasso nahm die Schattenseiten der Bohème wahr – die geistesabwesenden Absinth-Trinkerinnen, die verhärmten Gelegenheitsprostituierten, den bärtigen Mistelverkäufer mit seinem Enkel. Zuvor aber hatte er künstlerisch um den toten Freund getrauert, zunächst in einem hochexpressiven Portrait auf dem Sterbebett, Monate später dieselbe Szene bereits in fahlem Blaugrün.

Zwei wenig bekannte Begräbnisbilder kamen hinzu. Sie bei Beyeler zu sehen, fügt eine Dimension zum Bild des Künstlergenies Picasso hinzu, denn hier schaut der Spanier auf seinen Wahllandsmann El Greco. Überhaupt wäre zu fragen, was Picasso damals an Vorbildern wahrgenommen hat, auch seine Wahl der Mühseligen und Beladenen als Bildsubjekte kam ja nicht von ungefähr, zumal in den gängigen illustrierten Magazinen solche Darstellungen häufig vorkamen.

Aber für solche Vergleiche hat die Ausstellung keinen Platz. Sie schwelgt geradezu darin, die fast nie zusammen gezeigten Bilder in chronologischer Lückenlosigkeit vorzuführen. Die Blaue Periode kulminiert im großformatigen Bild „Das Leben“ von 1903, einer allegorischen Darstellung des Künstlerdaseins zwischen Muse und Mutter-Kind, für die letztmalig der Charakterkopf des Freundes Casagemas herhält. Mit dem zu Recht berühmten, geradezu brutal direkten Bildnis der einäugigen Bordellchefin „Celestina“, gemalt bei einer Rückkehr nach Barcelona 1904, nähert sich die Reihe der blauen Bilder ihrem Ende.

Picassos erste – jedenfalls erste in Bildern erfasste – Geliebte Madeleine, ein spindeldürres Mädchen, hebt sich in rosa Farbtönen vor dunklem Hintergrund ab, und ab jetzt wird alles rosa-blau gemischt. Das auch für die Lockrufe der Fondation Beyeler unerreichbare, großformatige Hauptwerk der „Familie der Saltimbanques“ aus Washington, eine weitere, komplexe Allegorie auf die Künstlerexistenz, muss hinzugedacht werden, um die folgende, unglaublich dichte Reihe der Artistenbilder ganz zu verstehen. Picasso liebte den Zirkus, aber er hat, wie Jahrzehnte später Fellini im Film, die Zirkusleute als Inbegriff der existenziellen Geworfenheit gesehen. Nackte Jünglinge, natürlich dünn und feingliedrig, bevölkern weitere Bilder, zudem versucht Picasso sich als Bildhauer. Der Allesschöpfer deutet sich an.

Der Besucher staunt und staunt

Wäre die Ausstellung hier zu Ende, sie würde ihrem Titel ganz gerecht. Doch die Veranstalter greifen auch in Picassos Jahr 1906 und damit in den ganz großen Bruch: Da nämlich malt der Künstler mit einem Mal archaisierende Bildnisse – vor allem seiner selbst –, die wie Masken wirken. In der Tat hatte Picasso archaische Skulpturen der Iberer gesehen, bald dann auch afrikanische Masken im Pariser Trocadéro-Museum, einem Überbleibsel der Weltausstellung von 1878 und nach 1900 wohl schon recht eingestaubt und geheimnisvoll.

Der bisweilen etwas zu eingängige Symbolismus der bläulichen und rosafarbenen Bilder ist wie weggefegt vom harten Primitivismus der neuen Bilder, die 1907 in die „Desmoiselles d'Avignon“ münden, jenes Begründungsbild der Moderne, von dem man erst heute begriffen hat, dass es ohne das Erlebnis der afrikanischen Skulptur nicht denkbar war.

Die Ausstellung zeigt zahlreiche Vorstudien sowie Gemälde aus dem Umkreis des „Desmoiselles“-Großformats, das noch unausleihbarer ist als das hier leider fehlende Portrait der Mäzenin und Sammlerin Gertrude Stein von 1906, mit dem gemeinhin der Auftakt zum Kubismus angegeben wird. Aber dieser Schlussraum der Ausstellung ist auch so eindrucksvoll genug. Er zeigt einen Künstler, der nichts zu tun hat mit dem der vorangehenden Säle: eben den sich immer wieder neu erfindenden, den proteischen Picasso.

Sein Selbstportrait von 1906 schlägt den Bogen zu „Ich Picasso“ von 1901, und schon diese kurze Zeitspanne hätte ausgereicht, zwei normale Künstlerleben zu füllen. Dabei steht Picasso da immer noch am Anfang. Und der Besucher staunt und staunt und weiß, dass er derlei wohl kein zweites Mal wird sehen können.

Riehen bei Basel, Fondation Beyeler, bis 26. Mai. Katalog (Großformat, 300 S.) 60 Franken. – Mehr: www.fondationbeyeler.ch

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false