© Monika Rittershaus

Saisoneröffnung an der Staatsoper: Krank vor Liebe

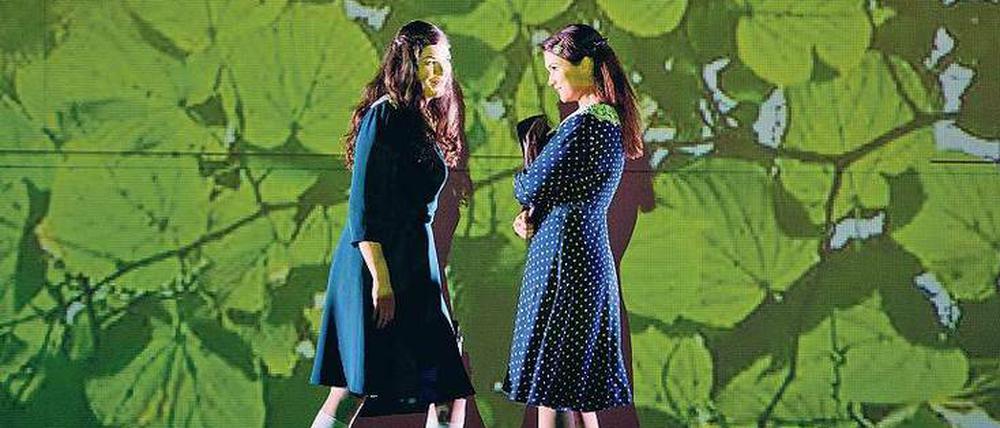

Sensationelle Wiederentdeckung an der Berliner Staatsoper: Daniel Barenboim und Regisseur Dmitri Tcherniakov entreißen Rimsky-Korsakows „Zarenbraut“ dem Vergessen.

Je berühmter ein Künstler wird, desto mehr Verantwortung wächst ihm zu. Reicht allein schon die Nennung seines Namens auf dem Plakat, um den Saal zu füllen, sollte er seine Popularität auch dazu nutzen, um den Menschen, die ihm vertrauen, Neues, Unbekanntes oder zu Unrecht Vergessenes näherzubringen. Daniel Barenboim hat in seinen langen Jahren als künstlerischer Kopf der Berliner Staatsoper neben den Wagner- und Mozart-Zyklen auch immer wieder Rares dirigiert: gleich zu Beginn seiner Amtszeit Busonis „Brautwahl“, später Elliott Carters „What next?“, Jules Massenets „Manon“ oder auch Prokofjews „Der Spieler“.

Sein Partner bei Prokofjew war 2008 der russische Regisseur Dmitri Tcherniakov. Mit ihm gelingt Barenboim nun die sensationelle Wiederentdeckung von Nikolai Rimsky-Korsakows „Zarenbraut“. In Russland gehört das neunte der 15 Musiktheaterwerke Rimsky-Korsakows zum nationalen Kanon, in Berlin aber war es zuletzt 1948 im Admiralspalast zu sehen. Keiner der Staatskapellen-Musiker hat es je gespielt. Mag manches darum bei der Premiere am Donnerstag noch etwas roh klingen – von Barenboims Theaterinstinkts befeuert, entwickelt das Drama aus den düsteren Zeiten Iwans des Schrecklichen im Schillertheater dennoch enorme Sogkraft.

Grigorij Grjasnoj ist Mitglied der Opritschniks, der gefürchteten Leibgarde des Zaren – und verliebt in das Bürgertöchterchen Marfa. Für sie würde er sofort seine Geliebte Ljubascha verstoßen. Doch Marfa ist ihrem Jugendfreund Lykow versprochen. Beim Arzt Bomelius besorgt sich Grjasnoj darum einen „Liebestrank“, den er Marfa auf ihrer Verlobungsfeier in den Wein schüttet. Nicht wissend, dass die zurückgewiesene Ljubascha ebenfalls bei Bomelius war, dort einen Todestrank besorgt und heimlich mit Grjasnojs Päckchen vertauscht hat.

Da platzt ein Bote des Zaren in die Festgesellschaft: Marfa sei auserwählt, die nächste Zarin zu werden. Als das Mädchen kurz darauf schwer erkrankt, gesteht erst Grjasnoj seine Tat und dann Ljubascha die ihre. Grjasnoj tötet sie und dann sich. Die delirierende Marfa erliegt dem Gift.

1899 wurde „Die Zarenbraut“ in Moskau uraufgeführt. Mit einer Musiksprache, die neben deklamatorischen Dialogen immer wieder auch Arien von belcantistischer Schönheit kennt, bewegt sich Rimsky-Korsakow in traditionellen Bahnen. Interessant an der Partitur ist vor allem die Instrumentationskunst: Gerade in den rezitativischen Passagen finden sich immer wieder exquisite Klangfarbenkonstellationen. Barenboim allerdings hält sich nicht mit akustischem Ziselieren auf. Ihm geht es darum, große Spannungsbögen über die vier Akte zu schlagen, die Szenen emotional-energetisch aufzuladen, ja sogar Rimsky-Korsakow selber zu korrigieren, der behauptet hatte: „In der Musik gibt es nur Lyrik; es kann nur dramatische Situationen geben, aber keine Dramatik.“

Bei Barenboim und Dmitri Tcherniakov aber gewinnt die „Zarenbraut“ nun tatsächlich eine tragische Fallhöhe – weil die Musik auf eine Weise in das optische Geschehen eingebettet ist, das sich zu keinem Zeitpunkt die Frage stellt, warum die handelnden Personen eigentlich singen. Selten, sehr selten gelingt im Musiktheater, was Walter Felsenstein, der Erfinder der modernen Regie, stets anstrebte: dass nämlich Gesang und Spiel eins werden, optische Inszenierung und musikalische Interpretation zur gesamtkunstwerklichen Einheit verschmelzen.

Dmitri Tcherniakov, der stets auch sein eigener Ausstatter ist, kann Opernhäuser in den Ausnahmezustand versetzen. Weil er ein Perfektionist ist. Atemberaubend virtuos katapultiert er die historische Handlung mit ihren billigen Zaubertrank-Tricks ins Heute. Während das Publikum noch den Saal betritt, lässt er einen Film ablaufen, in dem folkloristisch gewandete Menschen durch ein Bilderbuch-Russland stapfen. Dann hebt sich der Vorhang und gibt den Blick auf ein Aufnahmestudio frei. Hier dreht Grigorij Grjasnoj patriotische Schmonzetten, die Opritschniks sind medien-meinungsmonopol-mafia-mutiert. Live auf der Leinwand ist ihr Mailverkehr zu beobachten, als sie beschließen, einen virtuellen Zaren zu erschaffen und ihm eine echte Gattin zur Seite zu stellen. Und schon wird per Computeranimation die Physiognomie des Herrschers aus gescanntem Fotomaterial zusammengepixelt.

Witzig wäre es gewesen, unter die Probegesichter für den Zaren Stalin, Putin, Rasputin zu schummeln, in die Bildergalerie möglicher Bräute wenigstens die notorische Promibeglückerin Carla Bruni aufzunehmen. Auf Humor aber darf man bei dem 1970 geborenen Regisseur nicht hoffen. Auch die große Deutschland-Eloge, die Lykow (Pavel Cernoch) im 1. Akt singt, in der er vom „unermüdlichen Arbeitseifer“ und von der „musterhaften Ordnung“ der Germanen schwärmt, geht ohne ironische Brechung über die Bühne.

Der ambivalente Grjasnoj ist bei Johannes Maria Kränzle eine stattliche Erscheinung – und ein unangenehm alerter Typ, der seine Langzeitgeliebte Ljubascha in der Hoffnung auf eine Jüngere eiskalt abserviert. Mit bestürzender Konsequenz entwickelt Tcherniakov das daraus folgende Drama – indem er ganz genau die Partitur studiert. Jede Bewegung, jeder Blick seiner Protagonisten wird von der Musik beglaubigt.

Was kann Anita Rachelishvilis Ljubascha, diese reife Frau im Businessanzug, anderes tun, als um ihre Beziehung zu kämpfen? Ohne den Ernährer Grigorij stünde sie vor dem blanken Nichts. Wenn seine Geschäftsfreunde sie auf einer Party zum Singen drängen, lässt sogar das Orchester sie im Stich. Unbegleitet muss sie das lange, traurige Lied durchhalten. Immer weiter wird Anita Rachelishvili von da an ihre dunkle, sinnliche Stimme anschwellen lassen, bis zum Verzweiflungsschrei, wenn sie dem Arzt ihren Köper verkauft, als Gegengabe für das Gift, mit dem sie die Nebenbuhlerin beseitigen will.

Die Marfa verkörpert Olga Peretyatko als so zartes, verträumtes Wesen, dass es dem wissenden Hörer durch Mark und Bein geht, dass er dieser Kindfrau schützend zur Seite springen möchte – und das Schicksal doch nicht aufhalten kann. Mit rückhaltlos begeistertem Applaus versucht sich das Publikum am Ende aus kollektiver Erschütterung zu befreien. Dabei weiß jeder im Saal: Dieser Abend wird noch lange nachklingen.

Wieder am 8., 13., 19. und 25. Oktober sowie 1. November.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false