© promo

Medienkritik: Eitelkeit kommt vor dem Fall

Seit einem Jahr gibt es "Vanity Fair" - doch das Magazin hat seine Versprechen nicht halten können. Auflagenrekorde sind eben nicht mit morbiden Verlockungen wie "Tragödie. Tod eines Träumers" zu brechen.

Vor einem Jahr wurde gezittert. Nicht espenlaubig. Aber doch ein wenig. Ob in den Vorstandsbüros des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr oder in München bei den Strategen des Burda-Verlages. Es war weniger Vorfreude, sondern echte Spannung. Denn die deutsche Dependance des global agierenden Luxusverlages Condé Nast hatte monatelang ein ultimatives Versprechen gegeben, das nun eingelöst werden sollte: „das neue Magazin für das neue Deutschland“. "Vanity Fair“ (Jahrmarkt der Eitelkeiten) wollte alles Bekannte in den Schatten stellen: Die Stars von "Bunte" und "Gala“ - nur edler, exklusiver, elitärer; die Wundertüte eines Henri-Nannen-"Stern" – nur schicker, schneller, charmanter, und irgendwie noch die Relevanz von „Focus“ und „Spiegel“ - nur lässiger, legerer, luxuriöser.

Man protzte sich standesgemäß in die Mitte von Berlin Mitte. Unter den Linden 10. Stolz verkündete ein Artikel in der Startausgabe, dass die Redaktion „in einer komplett weiß möbelierten und gestrichenen Etage“ über einem Ferrari-Shop residieren würde – „gegenüber den Bugattis“. Chefredakteur Ulf Poschardt tippte ergriffen in sein Premieren-Editorial: „So überzeugt wir sind: Auch das beste Heft kann besser werden“. Dabei begann der Ausverkauf gleich mit der Markteinführung. Für einen Euro sollte der Leser über den 330 Hochglanzseiten-großen Jahrmarkt der Eitelkeiten flanieren. Am 7. Februar 2007 war Starttag. Auch Bernd Runge, Herausgeber und Condé-Nast-Verlagschef, fand keine kleinen Worte: „Mit ‚Vanity Fair‘ wenden wir uns an eine neue Generation der Leistungselite in diesem Land, urban und weltoffen (…). Diese Elite versteht sich als Schrittmacher und Gestalter des neuen Deutschland, blickt optimistisch in die Zukunft und geht verantwortungsbewusst ihren Weg“.

„Erfolg“ wünschte man sich auch im 247 Meter hohen Condé Nast Building am New Yorker Times Square. Denn es war die bislang wohl größte Auslandsinvestition des Verlages, der sich als Mission die Globalisierung luxuriöser Printmarken verschrieben hat. Und jetzt die gedruckte Sehnsuchtsprojektion aller Magazinästheten auf dem deutschen Markt? Sollte es mit „Vanity Fair“ gelingen, eine neue wöchentliche aktuelle Zeitschrift erfolgreich wachsen zu lassen, während der multimediale Blasebalg das Web 2.0 schon überirdisch aufgepustet hat? Es wäre ein Fanal für alle Verlage, dass Print doch Zukunft hat. In den Schubladen einiger Top-Manager lagen schon druckfertige Abwehrwaffen – komplett konzipiert und kalkuliert, mit Redaktionsmannschaften „on hold“. Wenn, ja wenn der gedruckte eitle Jahrmarkt ein Besuchermagnet geworden wäre…

Denn „Vanity Fair“, der Name des handwerklich wie konzeptionell herausragenden US-Magazins, war jenes verheißungsvolle Orakel, das von jedem Medienmacher, der sich Meriten für Höheres verdienen wollte, immer wieder angerufen wurde. Es hatte etwas vom heiligen Gral einer höheren Zeitschriftenvision. Synonym für den wahren Mix aus Anspruch und Ästhetik, aus Intelligenz und Intellektualität, aus Erfolg und Eleganz. Kein Chefredakteur oder Verleger in diesem Land, der nicht einmal um Worte ringend „Vanity Fair“ raunte, wenn es um die diffuse Definition eines hochwertigen Fernziels ging.

Als „House of Excellence“ dichtete Runge sein Verlaghaus um – wie man es macht, wenn man die „Ultra Consumer“ als Standard-Klientel sein Eigen weiß. Kaum jemand in der Branche wollte die Münchner journalistisch ernst nehmen. Nein, ohne überregionale Tages- oder Wochenzeitung, ohne aktuelle Illustrierte oder Nachrichtenmagazin bleibt man im Kartell der Mächtigen nur Zaungast. Mit einer „VF“ aus und in Berlin, die im Foyer des Reichstags, im Vorzimmer der Kanzleramtes genauso liegen sollte, wie bei Yves Saint Laurent im Quartier 206 – da wäre man dabei, ein neuer Jäger im Gehege der Verleger-Alpha-Tiere.

Aber die Wahrheit ist im Heft und am Kiosk. Und sie sieht traurig aus. Anders als die Auflagen-Millionäre „Spiegel“ und „Stern“, erreicht „Vanity Fair“ keine 200 000 verkauften Exemplare. In der „harten Währung“ Einzelverkauf bleibt sie mit 90 172 im vierten Quartal 2007 sogar nur fünfstellig. Und das, obwohl man mit 2 Euro Verkaufspreis deutlich billiger ist als die Konkurrenz. Beim „Stern“ wurde soeben selbstbewusst der Preis auf 3 Euro erhöht, der „Spiegel“ kostet gar stolze 3,50 Euro.

Dass es so mit dem Image- und Auflagen-Olymp nichts werden würde, war spätestens im vergangenen August offensichtlich. Mit einer dreifachen Panik-Aktion ging man damals in die Vertriebs-Offensive: Der Verkaufspreis wurde für zwei Ausgaben auf einen Euro halbiert, das Erscheinungsintervall auf zweiwöchentlich erhöht, und einmal gab’s eine DVD und das andere Mal eine CD obendrauf. Das freut das Kioskpublikum, aber es war auch das Eingeständnis, dass „Vanity Fair“ alles sein mag – nur kein Erfolg. Und als man im September wieder auf den alten Preis ging, erodierte der frisch geschaufelte Auflagenberg.

Als Seismograf für künftige Zeitschriften-Renditen gelten die Mediaplaner, jene Spezies, die entscheidet, welche weißen Seiten wo für welchen Preis bunt mit feinster Ausstellware bestückt werden. Von der Wohn-Fibel „AD“ bis zur Modebibel „Vogue“ füllt Condé Nast Anzeigenseiten meist schneller und teurer als die Konkurrenz. Aber auch hier helfen beste Geschäftsbeziehungen nichts, wenn ein Printprodukt nicht so will, wie es versprochen wurde. Und mit der Performance von „Vanity Fair“ dürften nicht nur die Auguren der Werbergilde unzufrieden sein.

Die Kerze zum ersten Geburtstag bei „Vanity Fair“ sollte oder wollte Chefredakteur Poschardt nicht ausblasen, und demissionierte Anfang Januar 2008 wenig feierlich. Es scheint so, dass nun der Titel seines 2005 veröffentlichten Buchwerkes „Einsamkeit. Die Entdeckung eines Lebensgefühls“ seine biografische Erfüllung im Leben des studierten Philosophen finden wird. Die „Movers und Shakers“ der Nation, für die er der leitartikelnde Leitwolf sein wollte, werden „Porsche-Poschi“, wie ihn manche ob seiner Leidenschaft riefen, vielleicht vermissen. Andere nicht. „Mit einer Knalltüte macht man keine Wundertüte“, unkte schon zum „Vanity Fair“-Start ein Hamburger Verlagsboss, der mit Poschardt seine Erfahrungen gemacht hatte.

Was wird nun kommen? Eine hauseigene Task Force um den erfolgsverwöhnten „Glamour“-Chef Nikolaus Albrecht soll zunächst für Beruhigung sorgen, bis eine neue Führung gefunden worden ist. Denn der Aderlass nach Poschardts Abgang erfasste inzwischen auch den Stellvertreter und wichtige Ressortleiter. Die Interimslösung lässt die Prognose zu, dass „Vanity Fair“ künftig statt auf Merkel auf Madonna, statt auf Hillary Clinton auf Heidi Klum setzen wird. Mehr Marken-Futter für Anzeigenverkäufer und mehr gute Laune für die großurbane Hedonistenschar.

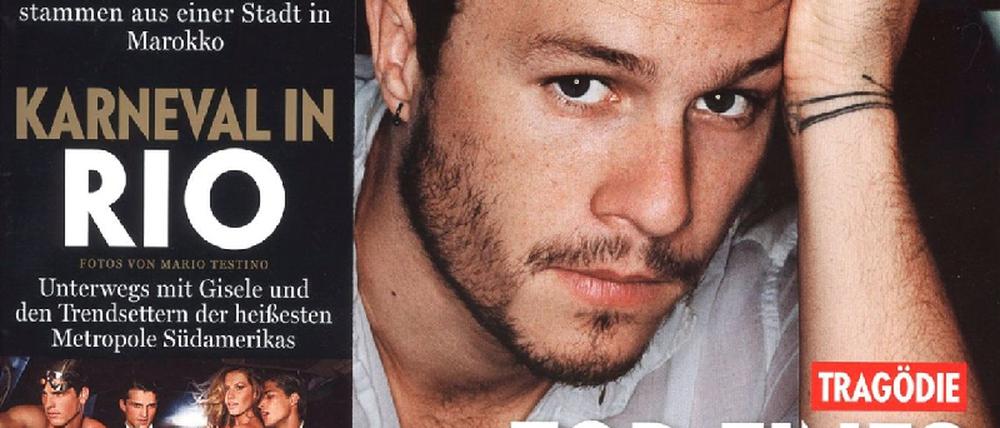

In der aktuellen Ausgabe ist davon freilich noch nicht viel zu spüren: Morbide verlocken auf dem Titelblatt Zeilen wie „Tragödie. Tod eines Träumers“ oder Worte wie „Terror“, „Abstieg“, „Selbstmordattentäter“. Nicht gerade Themen aus dem Erfolgs-ABC, mit denen Auflagenrekorde gebrochen werden. So verbrennt man sich auch diese Woche konzeptionell einmal mehr am „Fegefeuer der Eitelkeiten“.

Post Scriptum: Am 7. Februar 2008 – dem Jahrestag der „Vanity Fair“-Geburt – wird ein weiterer angelsächsischer Marken-Import die deutschen Zeitschriften-Junkies mit Frischware beglücken. „OK!“ will auch ganz celebrity-mäßig, schick und modisch „Stars als Stars zeigen“. Startauflage: 600 000. Einführungspreis: 1 Euro. Manchmal grüßt das Murmeltier wirklich alle Jahre wieder. Viel Glück. Es darf wieder gezittert werden.

Nikolas Marten ist Medienentwickler; er war von 1990 bis 1993 stellvertretender „Max“-Chefredakteur und Herausgeber mehrerer Lifestyle-Magazine.

Nikolas Marten

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false