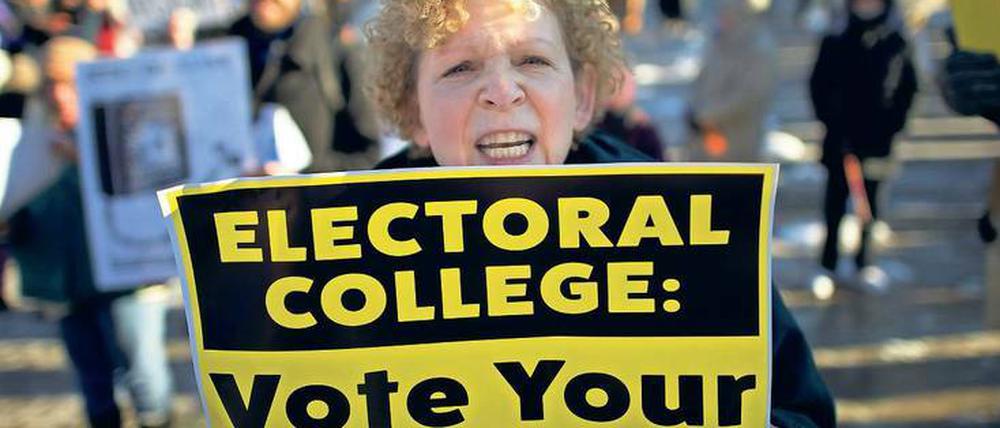

© AFP

43 Tage nach der US-Wahl: Aus der Postkutschenzeit

Dank des Wahlmännersystems ist Trump nun endgültig Präsident - obwohl Clinton mehr Stimmen erhielt. Viele in den USA fordern eine Reform. Eine Analyse.

Inmitten kontroverser Debatten, ob das System der Wahlmänner noch zeitgemäß ist, hat das sogenannte „Electoral College“ Donald Trump am Montag zum US-Präsidenten bestimmt. Trump bekam nach übereinstimmenden Medienberichten mehr als die erforderlichen 270 Wahlmännerstimmen. Die Zahl der demokratischen Wahlmänner, die nicht für Hillary Clinton stimmten, war größer als die der Republikaner, die Trump das Votum verweigerten. Offiziell wird das Ergebnis am 6. Januar im Kongress verkündet.

Formal wählen die Bürger nicht den Präsidenten

Die USA wählen ihren Staats- und Regierungschef in einem indirekten System; es stammt aus der Postkutschenzeit. Präsident wird nicht, wer die meisten Stimmen landesweit erhält. Ausgezählt wird jeder der 50 Bundesstaaten für sich. Die Person, die in einem Staat die Mehrheit hat, erhält alle Wahlmänner dieses Staates. Formal stimmen die Bürger nicht über den Präsidenten ab, sondern wählen Mitbürger ihres Vertrauens, die dann für sie den Präsidenten wählen. Früher fuhren sie per Postkutsche zur Präsidentenwahlversammlung. Heute wird ihr Auftrag wie ein imperatives Mandat verstanden, obwohl es das anfangs nicht war.

Die Zahl der Wahlmänner leitet sich indirekt von der Einwohnerzahl ab. Sie ist die Summe aus der Zahl der Abgeordneten eines Staats, die sich nach der Bevölkerung richtet, plus der zwei Senatoren, die jeder Staat unabhängig davon hat. Kleine Staaten wie Wyoming oder die Dakotas haben drei Wahlmänner; Kalifornien, der größte, 55 Wahlmänner. De facto bevorteilt diese Berechnung die dünn besiedelten Staaten fern der Küsten, die mehrheitlich republikanisch wählen. Die Stimme eines Bürgers aus den Dakotas hat gut drei Mal so viel Gewicht wie die eines Bürgers von Kalifornien.

Clinton bekam USA-weit mehr Stimmen als Trump

Hillary Clinton hatte das sogenannte „Popular Vote“ gewonnen, die Mehrheit der insgesamt abgegebenen Stimmen. Sie erhielt rund zweieinhalb Millionen Stimmen mehr als Trump. Nach Wahlmännerstimmen siegte er jedoch 306 zu 232.

Wie schon nach der Wahl 2000, als der Demokrat Al Gore eine halbe Million Stimmen vor George W. Bush lag, Bush aber Präsident wurde, fordern insbesondere Demokraten, das Wahlmännersystem abzuschaffen und sich allein nach dem „Popular Vote“ zu richten. Die „New York Times“ unterstützte die Reform in ihrem Leitartikel am Dienstag. Eine Abschaffung des „Electoral College“ ließe sich nur per Verfassungsänderung erreichen. Niemand glaubt freilich, dass die qualifizierte Mehrheit dafür zustande kommt.

Der Weg zur Änderung des Wahlsystems

Aussichtsreicher ist ein anderer Weg: Die Wahlmänner bleiben, aber möglichst viele Bundesstaaten beschließen jeder für sich, dass ihre Wahlmänner sich nach dem „Popular Vote“ richten müssen. Elf Staaten, die zusammen 165 Wahlmännerstimmen repräsentieren, haben das bereits getan. Sobald Staaten mit zusammen 270 Wahlmännern zustimmen, gilt die Neuerung für das ganze Land.

Jede Änderung des Umgangs mit dem Wahlmännersystem hat praktische Folgen. Anfangs war es ein Kompromiss, damit die Sklavenstaaten im Süden nicht von den bevölkerungsreichen Nordstaaten majorisiert werden. Sklaven hatten zwar keine Stimmen, wurden bei der Berechnung der Wahlmänner aber mit 3/5 eines Freien gezählt.

Die Reform ginge zu Lasten ländlicher Regionen

Derzeit hat das Wahlmännersystem zur Folge, dass die Bürger in rund 40 US- Staaten keinen realen Einfluss auf den Wahlausgang haben. Diese Staaten haben feste demokratische oder republikanische Mehrheiten. Folglich wird dort auch kaum Wahlkampf geführt. Die Auseinandersetzung konzentriert sich auf die etwa zehn „Swing States“, die mal für die eine, mal für die andere Seite stimmen und die Wahl entscheiden.

Wird das „Popular Vote“ zur entscheidenden Größe, wäre wohl die Folge, dass der Wahlkampf sich auf die Großräume konzentriert, wo viele Stimmen zu holen sind. In den bevölkerungsarmen Gegenden würden die Bürger kaum noch Kandidaten zu Gesicht bekommen. In der Folge würden die Interessen der Bürger in Kleinstädten und ländlichen Regionen eine geringere Rolle spielen. Deswegen halten manche US-Amerikaner das jetzige System für einen guten Kompromiss zwischen Großstadt und Land, auch wenn es die Stimmengewichte leicht verzerrt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false