© imago/Xinhua

Israel: Gekommen, um zu bleiben

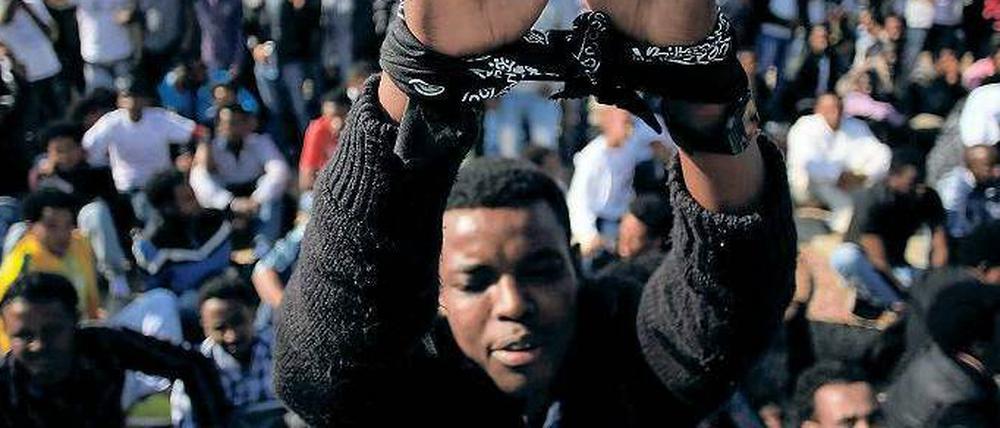

Der Flüchtlingsstaat Israel und die Asylsuchenden aus Afrika: Vier Tage lang haben Zehntausende demonstriert. Sie wehren sich gegen die schlechte Behandlung – doch weder Sudanesen, Äthiopier oder Eritreaer denken an Rückkehr.

Es hat etwas von einem Jubiläum. Vor fast genau zehn Jahren tauchten die ersten Afrikaner an der undichten Grenze zwischen Israel und Ägypten auf und überraschten die Soldaten. „Männer, Frauen und Kinder kommen an, manchmal Hundert in einer Nacht“, sagten die jungen diensthabenden Israelis damals. Es blieb nicht bei einigen Hundert. Mittlerweile leben mehr als 53 000 Menschen aus Eritrea, dem Sudan, Kongo und Äthiopien in Israel. Und ihre Lage ist vertrackt. An vier aufeinanderfolgenden Tagen demonstrierten nun Zehntausende von ihnen friedlich in Tel Aviv, Eilat und Jerusalem, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

„No more prison“ – „Kein Gefängnis mehr“ war der Slogan, den die Demonstranten ohne Unterlass skandierten. Nach eigenen Angaben haben sie nichts zu verlieren. „Wenn sie mich zurückschicken, droht mir der Tod“, sagt Habib Chahlil, der aus den Nubabergen des Sudan stammt. Der 25-Jährige kennt fast nur ein Leben auf der Flucht. Als sein Heimatdorf angegriffen und viele Menschen umgebracht wurden, floh er. „Ich war 15 und plötzlich ganz allein.“ Über Libyen und Ägypten gelangte er sechs Jahre später nach Israel. Von einem Bekannten in Kairo hatte er gehört, dass es ganz in der Nähe ein Land gäbe, in dem man nicht getötet und nicht einmal geschlagen werde. Es läge nicht in Amerika und nicht in Europa. Und sei trotzdem eine echte Demokratie: Israel. „Und so schwer es hier auch manchmal ist“, beteuert Chahlil und zieht sich sein T-Shirt mit dem Aufdruck „Wir sind keine Kriminellen, wir sind Flüchtlinge“ gerade. „Es ist immer noch das beste, was mir jemals passiert ist.“

Israelis haben Angst, überrannt zu werden

Bevor die ersten Afrikaner durch den Zaun schlüpften, war Israel aufgrund der geopolitischen Lage von jedwedem Flüchtlingsdrama völlig unberührt. Doch dann hieß es in den Abendnachrichten: „Sie haben nicht mehr als das, was sie am Leib tragen.“ Die Israelis waren geschockt. Private Initiativen halfen den ersten Ankömmlingen so gut es ging. Unterstützung von der Regierung gab es nicht. Man wolle schließlich nicht noch mehr anlocken, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Jahrelang war das die offizielle Politik Jerusalems.

Die Angst vor einer „Afrikanisierung“ des kleinen Landes in Nahost bezeichnen viele Experten als nicht unbegründet. Die geographische Nähe zum Kontinent machte Israel zu einem verheißungsvollen Ziel für Verfolgte. Doch die Aufnahmekapazität des winzigen Acht-Millionen-Staates ist begrenzt. Dennoch sprach sich die Nachricht herum, dass Israel trotz allem ein gutes Land zum Leben sei. Trotz der Tour der Leiden durch den Sinai zahlten vor allem junge Männer den Beduinenbanden harte Dollar, um durch die Wüste geschleust zu werden. Viele wurden Opfer von Vergewaltigung und Versklavung.

Gleichzeitig sahen immer mehr Israelis die Ströme der Einwanderer mit Sorge. Der Süden von Tel Aviv wurde auf eine harte Probe gestellt. Tausende nächtigten jahrelang in Parks und auf den Straßen, weil sie keine andere Bleibe fanden. Ohnehin ist dieses Viertel kein leichtes Pflaster. Viele leben hier am Rand der Gesellschaft. Bald brach sich der alltägliche Rassismus Bahn. „Diese Schwarzen haben hier nichts zu suchen“, hieß es. „Das ist das einzige Land, das wir Juden haben.“

Kein anderes entwickeltes Land erkennt weniger Asylbewerber an

2008 veranlasste die Regierung, dass die Angekommenen sofort umkehren und nach Ägypten zurückgeschickt werden müssen. Doch Intellektuelle und Menschenrechtler stellten sich hinter sie und erinnerten an das Entstehen der Nation durch jüdische Flüchtlinge aus aller Welt. Avner Schalev, Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vaschem, sagte damals, „als Teil des jüdischen Volkes für das die Erinnerung an die Schoa stets präsent ist, können wir nicht danebenstehen, während Flüchtlinge des Genozids in Darfur an unsere Türen hämmern“.

Zwei Jahre darauf baute die Regierung vor allem auf Anraten des Hardliners Eli Jischai eine Internierungsanstalt in der Negevwüste. „Holot“, brüstete sich der Innenminister damals, „kann bis zu 10 000 Menschen aufnehmen“. Gleichzeitig arbeitete man an der Verstärkung der Grenzanlagen. Mit dem Ergebnis, dass bald keiner mehr an den Grenzzaun klopfte. Holot verkam zum Geistergefängnis, und die Eritreaer wie Sudanesen gehören längst fest zum Straßenbild von Tel Aviv. Die meisten verdienen sich heute als Reinigungskräfte in den Restaurants und Hotels der Metropole ihren Lebensunterhalt. Und werden von ihren Arbeitgebern sehr geschätzt.

Lange Zeit haben sie alles getan, um nicht aufzufallen. Gingen still und leise ihrer Alltagsbeschäftigung nach, das nackte Überleben zu sichern. Doch jetzt dürfen sie nicht einmal mehr das. Das israelische Parlament beschloss Gesetzesänderungen, die es erlauben, die Menschen unbefristet in Haftanstalten zu stecken. Auch werden viele gedrängt, das Land „freiwillig“ zu verlassen – für etwa tausend Euro in bar.

Doch die wenigsten wollen zurück in ihre von Bürgerkriegen und Unterdrückung geschundenen Länder. Jetzt verlangen sie, dass ihre Asylanträge ordnungsgemäß untersucht werden. Im Gegensatz zu westlichen Ländern, die nach Angaben des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten Nationen im Durchschnitt 80 Prozent der Eritreaer und 70 Prozent der Sudanesen Flüchtlingsstatus gewähren, hat Israel nicht einmal ein Prozent von ihnen anerkannt. „Dies sind keine Flüchtlinge“, tönte Premierminister Benjamin Netanjahu als Antwort auf die Demonstrationen. „Das sind Leute, die herkommen, um Arbeit zu suchen.“ 2013 habe man mehr als 2600 Afrikaner deportiert, „dieses Jahr werden es noch mehr werden“.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false