© dpa

Vorwahlkampf in den USA: Lange rechnen bis zum Sieg

An diesem Dienstag sind zehn Staaten gleichzeitig aufgerufen, über den republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl abzustimmen. Aber es geht nicht nur um den Sieger, sondern um Delegierte. Der Streit wird noch lange dauern. Das freut besonders Obama.

Weiß Rick Santorum überhaupt noch, wo er ist? Und wo er gerade isst? Am Freitag und Samstag warb der erzkonservative Ex-Senator in Chillicothe und Blue Ash um Stimmen. Beide Orte liegen in Ohio. Der eine im Südosten und ist von Land- und Forstwirtschaft geprägt; der andere liegt in der Arbeitergegend im Umkreis Cincinnatis im Südwesten des Staates. Wieder erzählte Santorum von seinem Großvater, der aus Italien eingewandert war und jahrelang im Bergwerk schuftete, damit die Kinder und Enkel es einmal besser haben werden.

Die Kameras zeigten ihn bei der Sandwich-Kette „Subway“, umringt von mehr Reportern als Wählern, das Supersonderangebot „Drink and a Sun Chips Deal“ dankend ablehnend, sich für ein „Footlong“ (30,5 Zentimeter) entscheidend, dann aber nur zaghaft zubeißend, damit die fette Soße nicht auf den Anzug tropfte. Zwischen den Bissen musste er sich – in Anspielung auf das verschmähte Sonderangebot – kritischer Fragen zu dem Sonnenschein in seiner Präsidentschaftskampagne erwehren.

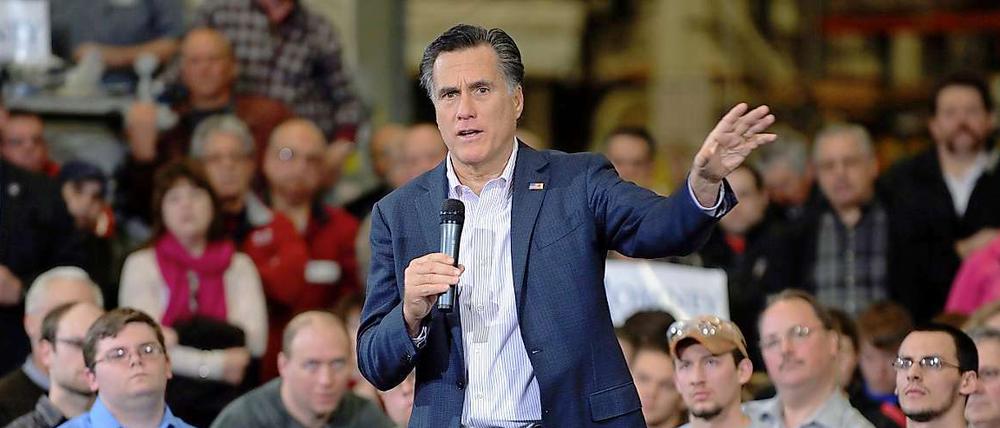

Auf Ohio richten sich die Augen der Nation an diesem „Super Tuesday“, an dem zehn Staaten parallel in den Vorwahlen über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten abstimmen. Ohio spielt dabei eine Schlüsselrolle. Erstens ist es einer der „Swing States“, die im Herbst darüber entscheiden, ob Präsident Obama wiedergewählt wird oder ein Republikaner ihn aus dem Weißen Haus vertreibt. Zweitens liegt Ohio im „Rostgürtel“ der Industriestaaten, die in der Wirtschaftskrise viele Jobs verloren haben. Weiße Arbeiter wählten früher mal demokratisch, heute dagegen mehrheitlich republikanisch. Santorum, der Enkel eines Bergarbeiters, glaubte bei ihnen bessere Chancen zu haben als sein Rivale Mitt Romney, der Multimillionär. Und bislang gaben ihm die Zahlen auch Recht. Doch ist Santorums Vorsprung in Ohio auf zwei Prozentpunkte geschrumpft. Romney hat mehr Geld für Werbung im Fernsehen.

Der Kampf um die Präsidentschaftskandidatur rückt an diesem Dienstag in eine neue Phase. Zehn Staaten auf einmal zu beackern – das ist nicht nur logistisch eine Herausforderung. Zu den großen Kunststücken dieses Tages gehört für jeden Kandidaten, die Zeit zu überlisten und an zwei verschiedenen Orten praktisch gleichzeitig zu sein. So war Santorum schon am nächsten Tag, einem Sonntag, nicht mehr in Ohio, sondern 800 Kilometer weiter südwestlich in Memphis, Tennessee. Er kann es sich nicht erlauben, nur um Ohio zu kämpfen. Nach dem Gottesdienst aß er mit Wählern in „Corky’s BBQ“ Rippchen mit Kartoffelsalat und vergaß nicht, zu loben, wie „unvergleichbar köstlich“ diese lokale Spezialität schmecke.

Super-Dienstag klingt als hänge das politische Leben daran

„Super Tuesday“, das klingt so bedeutsam, als hinge das politische Überleben daran. Und früher war das auch so. Nach diesem Stichtag stand in der Regel fest, wer republikanischer Präsidentschaftskandidat werden würde. 2008 hatte John McCain danach die Nominierung sicher. Und genau dasselbe will nun auch Mitt Romney als klarer Favorit für sich erreichen. Doch Santorum sitzt ihm immer noch im Nacken. Der Katholik spricht nicht so oft über Wirtschaft und Jobs, sondern besonders gerne über seine Werte und seinen langen Kampf gegen Amerikas liberales Abtreibungsrecht. Er wettert über die „Schande“, dass Präsident Obama den Firmen Krankenversicherungsverträge für ihre Angestellten vorschreibe, nach denen die Kosten von Verhütungsmitteln erstattet werden. Das könne ein Arbeitgeber, der sich an die Lehre der katholischen Kirche halte, doch gar nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Obama ist laut Santorum ein Präsident, der die Religionsfreiheit der Amerikaner missachtet.

Damit kann Santorum bei den Rechten punkten. Dass er nach Umfragen mit 32 Prozent noch im Rennen ist, liegt aber auch an den geänderten Spielregeln, nach denen die Republikaner diesmal ihren Kandidaten finden wollen. Mit Absicht ziehen sie den Auswahlprozess in die Länge. Wenn der Kandidat schon nach dem „Super Tuesday“ feststünde, hieße das zugleich, dass alle Vorwahlen danach bedeutungslos wären. Das ärgert die Wähler in den Staaten, die noch gar nicht abgestimmt haben.

Früher musste ein republikanischer Bewerber möglichst früh bei den Vorwahlen gewinnen. Die meisten richteten sich nach der „Winner takes all“-Regel: Der Sieger bekam danach alle Stimmen dieses Staates für den Nominierungsparteitag. Und so konnte ein Spitzenreiter relativ rasch einen uneinholbaren Vorsprung an Delegierten erobern. Für 2012 hat die Parteiführung vorgeschrieben, dass die Delegierten in allen Vorwahlen zwischen Januar und März proportional zum Wahlergebnis zu verteilen sind.

Das macht alles viel komplizierter. Mitt Romney hat zwar die meisten Vorwahlen gewonnen, aber keinen uneinholbaren Vorsprung herausgeschlagen. Und den wird er auch nach diesem Dienstag nicht haben. So unübersichtlich sind die neuen Regeln, dass führende US-Medien nicht einig sind, wie viele Delegierte Romney und Santorum derzeit bereits haben. Bei der „Washington Post“ führt Romney mit 167 vor Santorum mit 87. „Realclearpolitics“, eine maßgebliche Internetseite, zählt 173 für Romney und 74 für Santorum.

Die eigentliche Währung der Macht sind nicht Siege, sondern Delegierte. Kandidat wird, wer vor dem Nominierungsparteitag in der letzten Augustwoche in Tampa, Florida, 1144 Delegierte für sich verbuchen kann. Der Kampf um die Kandidatur ist zu einer komplizierten mathematischen Rechnung im Spannungsfeld zwischen Siegen und Delegierten, zwischen Glaube, Symbolik und Arithmetik geworden.

Bei den Demokraten galt das schon lange. 2008 hatte Barack Obama die Delegiertenmathematik besser verstanden als Hillary Clinton. Sie konzentrierte sich auf symbolisch wichtige Staaten wie Pennsylvania, Ohio, Texas – und gewann dort. Obamas Spezialisten achteten darauf, dass er dort nicht zu weit zurückfiel und ließen ihn um angeblich unbedeutende Staaten kämpfen, die Clinton kaum auf der Rechnung hatte. Auch sie vergeben jedoch Delegierte. Dank dieser Strategie gewann Obama früh einen Vorsprung und gab ihn trotz Clintons Siegen in „wichtigeren“ Staaten nicht mehr ab.

Die Delegierten-Rechnung ist ein Überbleibsel aus Postkutschenzeiten

Die Rechnung nach Delegierten ist ein Überbleibsel aus der Postkutschenzeit, als man die Wahlergebnisse in einzelnen Kreisen noch nicht binnen Sekunden für den ganzen Staat zusammenzählen konnte. Damals wählte man wirklich lokale Delegierte, die sich später in der Kreishauptstadt trafen und Delegierte für die Landesebene wählten. Die tagten wiederum ein paar Wochen später in der Hauptstadt des Einzelstaats und wählten die Delegierten für den Nominierungsparteitag. Die USA sehen sich als relativ junger Nationalstaat, sind stolz auf solche Traditionen und versuchen sie in modernisiertem Gewand beizubehalten.

Wegen der neuen Regeln hat 2012 auch jedes republikanische Wahlkampfteam eine Spezialabteilung, die sich mit der Mathematik der Delegiertenzuteilung befasst. Santorums und Romneys Experten wägen ab, ob ihr Kandidat in den knappen Stunden bis zum Super Tuesday besser um den Sieg in Ohio kämpfen soll oder um einen guten zweiten Platz anderswo, weil das mehr Delegierte bringt.

Deshalb war Santorum am Sonntag plötzlich in Tennessee zu finden und flog von dort nach Oklahoma weiter, ein zweitrangiger Staat, dem Bewerber sonst wenig Aufmerksamkeit schenken. Romney kam ebenfalls nach Tennessee, nach Knoxville, und reiste von dort nach Georgia – wo weder er noch Santorum eine Chance auf den Sieg haben.

Denn Georgia, das ist das Terrain Newt Gingrichs. Er hat den Staat 20 Jahre lang als Abgeordneter vertreten. Die Medien achten kaum auf Georgia, weil Gingrich offenbar schon als Gewinner feststeht. Und weil wohl nicht einmal ein hoher Sieg Gingrichs ihn wieder zu einem ernst zu nehmenden Mitbewerber machen würde. In anderen Südstaaten, auf die er gehofft hatte, ist Santorum an ihm vorbeigezogen. Der wird im Moment als einziger Rivale Romneys ernst genommen. Was Romney bewog, nach Georgia zu eilen, war erstens, dass es frech und souverän zugleich wirkt. Die Botschaft: Ich fühle mich sicher genug, dass mir keiner mehr die Kandidatur streitig machen kann. Zweitens hat Georgia mehr Delegierte als das viel beachtete Ohio zu vergeben.

Romney streicht, wo immer er auftritt, seine Wirtschaftserfahrung heraus. Er habe einen großen Investkonzern erfolgreich geführt – und die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City als Manager vor einem Millionenverlust bewahrt. Danach beginnt er meist, einzelne Strophen aus patriotischen Liedern zu zitieren, um seine Vaterlandsliebe zu beweisen. Es klingt etwas zu bemüht und ist einer der Gründe, warum viele Republikaner ihm misstrauen. In Dalton, Ohio, argwöhnt Rentner Bob Harrell, dass Romney vielleicht nur eine Rolle spiele. Er wirke einfach nicht authentisch auf ihn. Harrell hat sich alle Kandidaten angeschaut. „Santorum macht auf mich den Eindruck, als sei er ein ganz normaler Typ von nebenan.“ Deshalb traut er ihm.

437 Delegierte werden am Super Tuesday vergeben

437 Delegierte werden am diesem Super Tuesday in zehn Staaten vergeben. Selbst wenn Romney gut die Hälfte davon gewinnen sollte, käme er insgesamt erst auf rund 400 Delegierte, ein Drittel der für die Nominierung nötigen Zahl. Der innerparteiliche Streit um die Kandidatur wird sich noch viele Wochen lang hinziehen. Das freut Barack Obama. Er kann in Ruhe seinen eigenen Wahlkampf vorbereiten und Spenden einwerben. Gut möglich ist freilich, dass Romney seine Führung vor Santorum an diesem Dienstag so ausbaut, dass sie ihm langfristig kaum noch zu nehmen wäre, ähnlich wie das Obama 2008 gegen Hillary Clinton gelang.

Ein rasches Ende des innerparteilichen Wettstreits ist jedenfalls nicht zu erwarten. Alle vier Bewerber haben angedeutet, dass sie auf jeden Fall im Rennen bleiben – auch Newt Gingrich und Ron Paul, obwohl sie in der Mathematik der Macht keine Rolle mehr spielen.

Romney bleibt der klare Favorit, kommt aber in parteiinternen Umfragen nur auf 38 Prozent Unterstützung. Er hat die größte Wirtschaftskompetenz der vier, und die Wirtschaft bleibt das Hauptthema in der ökonomisch schwierigen Lage, die Obama angreifbar macht. Romney ist am besten organisiert und hat die größte Wahlkampfkasse. Santorum und Gingrich haben es, zum Beispiel, versäumt, in Virginia auf den Stimmzettel zu kommen, weil sie die Unterlagen nicht rechtzeitig einreichten. Romney will heute Idaho, Massachusetts, North Dakota, Ohio, Virginia gewinnen.

Santorum schürt weiter die Zweifel, ob Romney überhaupt so konservativ sei, wie er behauptet. Und ob Romney strategisch wichtige Wählergruppen wie die weißen Arbeiter gewinnen kann. Er hofft auf Siege in Ohio, Oklahoma und Tennessee und erklärt den „Super Tuesday“ dramatisch zu einer „Frage des Überlebens“.

Gingrich geht auf populistischen Stimmenfang. Er verspricht, dass der Benzinpreis unter seiner Regierung auf 2,50 Dollar pro Gallone (3,7 Liter) sinken werde – dank eines genialen Plans zum Ausbau der Ölförderung. Zugleich erweckt er den Eindruck, als habe er sich halb aufgegeben. Am Sonntag hatte er keinen einzigen Wahlkampfauftritt. Er behauptet, ein Sieg in Georgia reiche, um im Rennen zu bleiben. Er ist längst auf einem privaten Rachefeldzug gegen Romney, weil der ihm mit verleumderischen Werbespots in Iowa und Florida die Siegchancen nahm.

Und Obama? Der lag vor drei Monaten in den Umfragen hinter Romney. Jetzt führt er mit fünf Prozent Vorsprung. 70 Prozent der Wähler bewerten die Tonlage und den quälend langen Verlauf der Vorwahlen als „negativ“ und „zerstörerisch“ für die Republikaner.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false