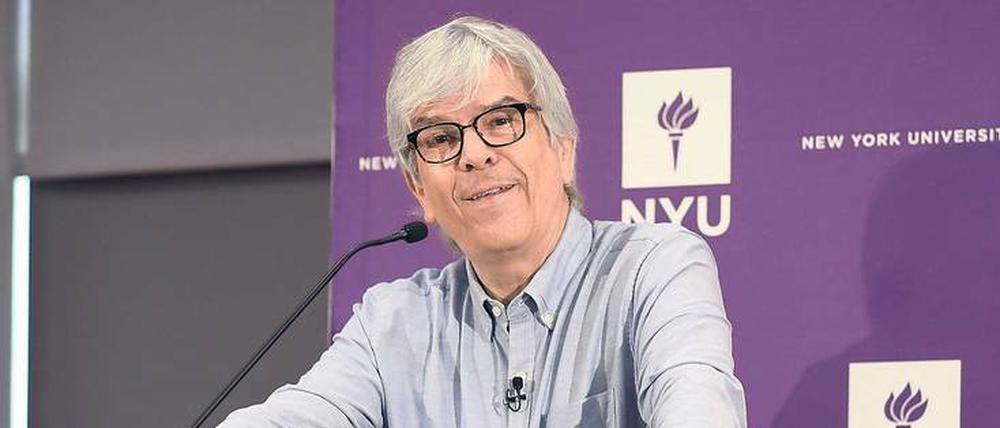

© Sapna Parikh/AFP

Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Romer: Theoretisch revolutionär

Der jetzt ernannte Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Romer eckt mit seinen Ideen immer wieder an. Vor allem seine "Freistädte" erregen Widerspruch.

Paul Romer lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Weder von großer Kritik noch vom größten Lob. „Es gibt keine perfekte Lösung. Also sollten wir’s mit den weniger perfekten versuchen.“ Der Mann, der seinen wissenschaftlichen Antrieb so gelassen am Telefon formuliert, hat nur Stunden zuvor eine der höchsten Ehrungen seiner Zunft verliehen bekommen: den Wirtschaftsnobelpreis. Ausgezeichnet wurden der US-Wirtschaftstheoretiker Romer und der US-Forscher William Nordhaus für ihre – unabhängig voneinander entstandenen – Arbeiten zum „Green Growth“, zu der Frage, wie technische Innovationen, Klimaschutz und globales Wirtschaftswachstum in Einklang gebracht werden können.

Interessant an der diesjährigen Auszeichnung ist, dass sie in Romer einen Mann ehrt, dessen Ideen und Verhalten durchaus umstritten sind. Der 62-Jährige, der an der Stern School of Business in New York lehrt, ist Anfang des Jahres nach gerade mal anderthalb Jahren als Chefvolkswirt bei der Weltbank rausgeflogen. Die Art, wie er die eigenen Kollegen kritisierte, die ihre Studien seiner Auffassung nach nicht nur bewusst kompliziert verfassten, sondern sie auch politisch färbten, kam nicht gut an. Vor allem nicht, als seine Kritik an die Öffentlichkeit geleakt wurde. Aber auch mit seinen eigenen Arbeiten eckt er immer wieder an. In einer Zeit, als die meisten Ökonomen von den „Grenzen des Wachstums“ sprachen, vertrat er die Theorie, dass dauerhaftes Wachstum möglich sei, wenn ausreichend in Bildung und technischen Fortschritt investiert werde. Für diesen Ansatz muss er heute nicht mehr kämpfen, dafür verleiht ihm die Schwedische Akademie am 10. Dezember den Nobelpreis.

"Freistädte" zur Bekämpfung von Armut und Migration

Bei einer anderen Idee, mit der er, wie er sagt, die Welt verbessern will, ist die Kritik dagegen weiterhin laut. Auch neun Jahre, nachdem er sie erstmals vorgestellt hat. Sein Vorschlag, „Freistädte“ zur Bekämpfung von Armut und Migration zu errichten, empört viele. Und wieder zeigt er sich unbeirrbar: „Es ist vielleicht nicht die beste Idee, ich kann falsch liegen, aber zumindest kenne ich derzeit keine bessere“, sagt er.

Zusammengefasst glaubt er nicht daran, dass die derzeitige Migrationspolitik zukunftstauglich ist. „Hunderte Millionen von Menschen müssen weltweit ihr Land verlassen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Doch sie haben meist keinen Platz, wo sie hingehen können“, sagt er. Die bisherigen Vorgehensweisen – der meist untaugliche Versuch, sie entweder von ihrer Flucht abzuhalten, die Aufnahme in riesigen Flüchtlingslagern, wo sie nicht arbeiten dürften, oder der Ansatz, sie in bestehende Systeme „reinzuzwingen“ – hält er für falsch. „Einwanderung hat in den vergangenen Jahren in vielen Staaten zu großem Stress geführt“, sagt Romer auch mit Blick auf Europa.

Er will den Flüchtlingen stattdessen Land zur Verfügung stellen, auf dem sie ihre eigenen Städte errichten könnten. Auf dem Reißbrett entworfene Städte nach dem Vorbild der einstigen britischen Kolonie Hongkong, mit klaren Regeln und zumindest für die Anfangszeit unter der Kontrolle einer Regierung, die sie nicht wählen können. Zwei oder mehrere Länder vereinbaren dafür in einem Gründungsvertrag die Rahmenbedingungen, dann wird gebaut – durch die Zuwanderer selbst. „New York wurde auch von den Menschen gebaut, die hierher kamen. Die meisten wollen keine Almosen, sie wollen einfach eine neue Chance, wenn sie ihre Heimat verlassen, einen Platz, wo sie legal und sicher leben dürfen.“ Die Vergangenheit habe gezeigt, dass so wirtschaftlich erfolgreiche Städte entstehen könnten.

Ostdeutschland als Experimentierfeld?

Über viele Details müsse man sich erst noch verständigen, gibt Romer zu. Auch die Kritik an seinem Konzept hat er wohl vernommen, „Neokolonialismus“ gehört da noch zum Nettesten. Aber den Sohn eines Politikers – sein Vater war zwölf Jahre lang Gouverneur von Colorado und in den 90ern Vorsitzender der nationalen Organisation der Demokraten – hält das nicht davon ab, nachzudenken und über seine revolutionären Ideen zu diskutieren. Zum Beispiel mit dem ehemaligen Bürgerrechtler und heutigen Afrikabeauftragten der Bundesregierung, Günter Nooke. „Günter Nooke hat in unterschiedlichen Systemen gelebt. Das macht ihn offen für neue Ideen und Veränderung“, sagt Romer. Den Nobelpreis und die mediale Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, sieht er als Chance, mit weiteren Menschen überall auf der Welt zu diskutieren. Auf die Frage, ob er auf ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hoffe, sagt er lediglich: „Ich freue mich, wenn ich zur Debatte beitragen kann, und werde mit jedem sprechen, der interessiert daran ist.“ Gleichzeitig nennt er bewusst Ostdeutschland eine Region, in der er sich eine „Freistadt“ vorstellen könne. „Da ist Platz, und wenn die Neuankömmlinge keine Konkurrenz für die Alteingesessenen darstellen, kann das klappen.“ Er sei eben ein Optimist, antwortet er den Zweiflern. So wie bisher könne es ja auch nicht weitergehen. Bei der aktuellen Migrationsdebatte stört ihn die moralische Aufladung. „Wir sollten weniger predigen und lieber nach praktischen, innovativen Lösungen suchen. Lösungen, die human sind.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false