© We love MMA/Kryvosheyev

Mixed Martial Arts: Schlägerei oder Sport?

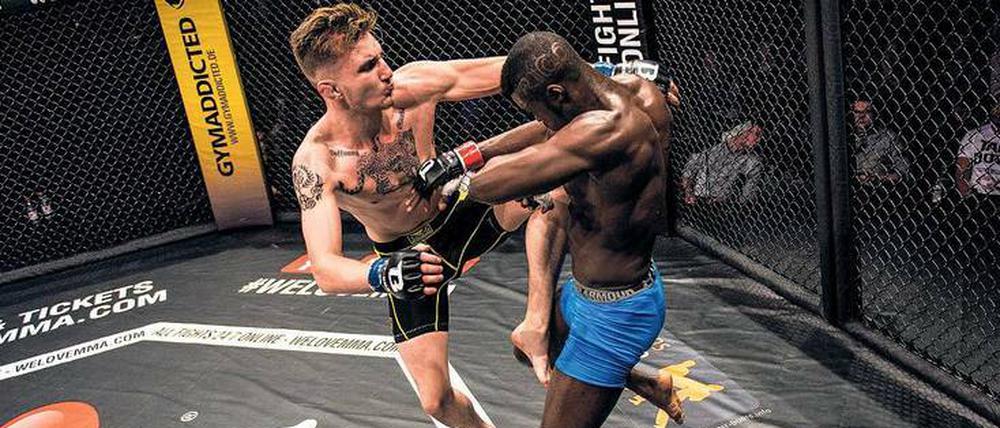

In Berlin findet am Sonnabend erstmals ein Großevent im Mixed Martial Arts statt – der brutale Käfigkampf ist umstritten, aber boomt.

Paule Häcker und Eric Blaser heben die Fäuste und blicken sich böse an. Wenn dies ein Käfigkampf wäre, würden sie nun mit Faust, Fuß und Knie aufeinander eindreschen, bis einer von beiden auf dem Boden liegt. Der andere würde trotzdem weiter auf ihn eintreten oder ihn würgen, selbst wenn Blut fließen sollte.

Doch die beiden jungen Kämpfer posieren nur. Sie machen Werbefotos, für das erste MMA-Großevent in Berlin, das am Samstag in der Arena am Ostbahnhof stattfindet (19 Uhr, Eintritt ab 18 Jahren, Tickets und Livestream: WeloveMMA.de). Was treibt nur junge Männer und auch Frauen zu Mixed Martial Arts (MMA), der härtesten aller Kampfsportarten?

Paule Häcker drückt den Rücken gerade und die Brust raus. Der junge Berliner ist nur ein Weltergewichtler, aber seine Bewegungen sind kräftig. Unter dem weißen Hemd trägt der 21-Jährige eine Goldkette und ein Leoparden-Tattoo auf der Brust, sein Kampfname ist „Panther“. Ein Auge ist blutunterlaufen, beide Ohren sind angeschwollen. „Blumenkohlohren“, erklärt er. „Es gibt Mädchen, die fahren total darauf ab. Für mich sind sie ein Zeichen von Stärke und Männlichkeit.“ Deswegen lässt er sich den Dauerbluterguss nicht aus den Ohren operieren.

In Deutschland schauen ihn Leute auf der Straße deshalb schief an. Häcker stört das nicht. „MMA ist einfach die Zukunft, weil es das Echteste ist“, schwärmt er. „Die Faszination ist, dass es total extrem ist: Kämpfen auf nächster Ebene.“ Weil Boxen, Kickboxen und Ringen fast ohne Regeln kombiniert werden, lasse sich endlich herausfinden, wer wirklich der ultimativ beste Kämpfer sei. Kritiker halten Free Fight oder Ultimate Fighting, wie MMA auch genannt wird, für eine brutale Schlägerei unter dem Deckmantel Sport. Jahrelang durfte das Fernsehen keine Käfigkämpfe zeigen. In Ostdeutschland glitten Kampf-Events in die rechte Ecke ab.

Doch MMA boomt. In den USA macht die Ultimate Fighting Championship (UFC) Kämpfer zu Millionären. Nach Deutschland tourt der Veranstalter „We love MMA“ jetzt auch durch Basel und Wien. Das Event in Berlin zieht erstmals vom Tempodrom in die Großarena um.

Profis gibt’s hierzulande noch keine, aber Häcker möchte einer werden. „Wenn ich merke, dass genug Geld herumkommt, würde ich alles an den Nagel hängen“, sagt der Auszubildene aus Bohnsdorf. Er hat seine Berufung gefunden, auf Umwegen. Er sei ein Schulhofschläger gewesen, gibt Häcker zu. Seine Mutter brachte ihn zunächst zum Jiu-Jitsu, der Junge sollte seine Aggressionen abbauen. Der Junge dagegen wollte, wie Häcker freimütig einräumt, „zum Superschläger werden“. Doch als er mit 14 Jahren in den Gym von Michael Behrendt kam, erinnert sich sein Trainer, „bekam er erstmal den Hosenboden langgezogen – und fühlte sich wohl dabei.“ Häcker sei nicht auf der Suche nach Opfern gewesen, sondern nach Gegnern, sagt Behrendt. „Jetzt hat er seine Gegner.“

Fußball, Ski oder Boxen seien gefährlicher, sagt ein Trainer

Seit 30 Jahren ist Behrendt im Kampfsport und als Hallensprecher unterwegs. „Kämpfen liegt in der Natur des Menschen“, sagt der Trainer mit dem Pferdeschwanz. „Wir wollen nicht gefüttert werden, sondern jagen, uns die Dinge verdienen.“ Kampfsport habe auch etwas mit Selbstachtung zu tun. Seit er den Sport betreibe, beteuert Häcker, habe er außerhalb der Halle keine Schlägerei mehr gehabt. „Ich weiß, was ich kann, die anderen haben es gehört“, sagt er gelassen und stolz, „ich muss nichts mehr beweisen.“

Etwas mehr Anerkennung in Deutschland würde Häcker sich aber schon wünschen für seinen Sport, den viele als Schlägerei abtun. „Optisch ist der Anblick für die Leute gewöhnungsbedürftig, es gibt keine Kampfsportkultur wie in Osteuropa oder Amerika“, klagt er. Viele Zuschauer fasziniert aber gerade die rohe Gewalt an MMA. Trainer Behrendt stört sich an Voyeurismus. Wenn Handykameras blutende Kämpfer filmen, stellt er sich in den Weg. „Wer Blut sehen will, der soll ins Schlachthaus gehen“, sagt er. Natürlich fließe beim Kampfsport oft mal Blut. Aber die häufigsten Verletzungen seien Platzwunden oder Nasenbeinbrüche, also nur oberflächlich. Beim Fußball oder Skifahren gehe es dagegen an Knochen und Bänder. Behrendt zitiert Studien, die belegten, dass MMA für die Gesundheit nicht gefährlicher sei als Boxen. Dennoch hatte Behrendt seinem Schützling Häcker geraten, sein Abitur zu machen und dafür eine MMA-Pause einzulegen. Profi werden sei eher unrealistisch.

Dann schaut der Trainer sich Häcker und Blaser an, wie sie beim PR-Termin in der Arena am Ostbahnhof posieren. „Das sind gute Jungs, die machen das nicht für das Geld, deshalb mag ich die so“, sagt Behrendt und tätschelt Häckers Kopf. „Nicht für das Geld, aber für die Mädchen“, antwortet sein Schützling und grinst. Es werden am Samstag sicher einige zuschauen, die Blumenkohlohren mögen – und Blut.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false