© Sebastian Leber

Angezündete Autos in Berlin: Warum die Polizei die Brandstifter nicht findet

Schon 374 brennende Fahrzeuge gab es in Berlin dieses Jahr. Die Ermittler sind ratlos. Weist der Schriftzug "Klasse gegen Klasse" in die richtige Richtung?

Drei Wochen danach stehen immer noch mehrere Wracks am Straßenrand. Vom alten Mercedes ist kaum mehr als das Metallgerippe übrig, drum herum bloß Schutt und Ruß. Passanten knien sich hin und machen Selfies. Das sei jetzt ein angesagtes Fotomotiv, sagt Ascan, der Inhaber der Kneipe gegenüber. Neulich sei ein Mann auf den Wagen geklettert und habe sich von allen Seiten filmen lassen. Sollte wohl ein Musikvideo werden.

Es riecht verbrannt, leicht unangenehm, doch Ascan sagt, einer seiner Gäste habe vergangene Woche die Feuerwehr angerufen und gefragt, ob die Luft nicht giftig sei. Die Feuerwehr habe geantwortet, na, keine Angst, wenn die Luft giftig wäre, hätten wir die Wracks längst entsorgt.

Von sämtlichen Autobränden der vergangenen Monate in Berlin haben die am Chamissoplatz das meiste Aufsehen erregt. Einerseits weil in jener Julinacht, früh morgens um halb vier, zehn Fahrzeuge gleichzeitig in Flammen aufgingen. Andererseits weil hier doch das südliche, ruhige Kreuzberg ist, zwei Parallelstraßen von der Bergmannstraße entfernt. Hier brennen sonst keine Autos.

Einschließlich derer vom Chamissoplatz hat es in diesem Jahr berlinweit bereits 374 Fahrzeuge getroffen, allein am vergangenen Wochenende waren es wieder zwölf. Setzt sich dies fort, werden die 446 des Vorjahres deutlich übertroffen. Die Polizei vermutet einen oder mehrere Serientäter am Werk. Das Landeskriminalamt hat eine Ermittlungsgruppe namens „Nachtwache“ gegründet, fünf Beamte sind dazu abgestellt. Außerdem soll es verstärkte Streifen geben.

Immer möglich: dass es komplett Durchgeknallte waren

In der Mitte des Chamissoplatzes liegt ein Spielplatz. Seit der Nacht der Brandstiftung steht hier in großen Buchstaben der Slogan „Klasse gegen Klasse“ auf dem Gehweg, daneben ein weißer Stern. Anwohner sagen, das sei wohl ein Anarchistenstern. Aber ob die Taten deshalb tatsächlich politisch motiviert sind? „Könnten auch Trittbrettfahrer gewesen sein“, sagt einer. Oder Vandalen, die eine falsche Spur legen wollten. Oder sonst wie komplett Durchgeknallte. Typische Berliner Gemengelage eben.

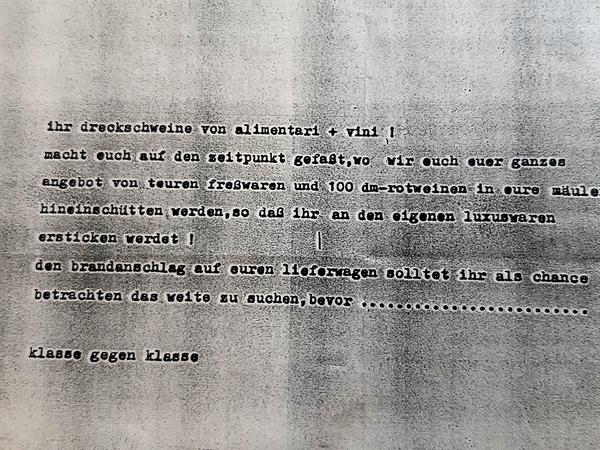

Die Wörter „Klasse gegen Klasse“ haben langjährige Bewohner des Bezirks stutzig werden lassen. Denn so nannte sich eine militante Gruppe, die in den frühen neunziger Jahren reihenweise Brandanschläge verübte, vor allem auf Autos, vor allem in Kreuzberg und Nordneukölln. Durch die Taten sollten Besserverdienende vertrieben werden, sie waren aber auch als Abschreckung für andere gedacht, die nach der Wende mit einem Herzug liebäugelten. Erklärter Hauptfeind von „Klasse gegen Klasse“ waren die neuen Dachgeschossbewohner, oder wie die Gruppe in Flugblättern behauptete: „Mittelklasseschmarotzer“, die sich gefälligst aus „proletarischem Terrain“ zurückziehen sollten.

Schon damals glaubten die Täter, gegen Gentrifizierung zu kämpfen, auch wenn der Begriff in Deutschland noch unbekannt war. Zeitungen titelten „Irrer Bomben-Terror in Berlin“, „Chaoten jagen Reiche“ und „Reiche zittern: Wer ist als nächster dran?“ Im „Freitag“ beschimpfte Wiglaf Droste die Brandstifter als „Blockwarte ohne Auftrag“ und belustigte sich über das „gleichermaßen armselige wie aufschneiderische Deutsch“ der Bekennerschreiben.

© TSP

Kein Mitglied von „Klasse gegen Klasse“ kam je vor Gericht, die Anschläge hörten irgendwann einfach auf. Ist es vorstellbar, dass die Militanten von damals nun, ein Vierteljahrhundert später, ihren Irrsinn wieder aufnehmen? Oder sind es neue Brandstifter, die in der Tradition von damals weiterzündeln wollen? Und warum sieht der vermeintliche Anarchistenstern, bei genauer Betrachtung, mit seinen durchgezogenen Linien eigentlich mehr wie ein Pentagramm aus?

Wo das Spektrum der möglichen Täter derart diffus ist, bieten sich Projektionsflächen. Verbrechen Unbekannter lassen sich leicht instrumentalisieren.

Einer, der seit Jahrzehnten vor linker Gewalt im Kiez warnt, ist Kurt Wansner von der CDU. Gebürtiger Kreuzberger, Jahrgang 1947, Mitglied des Abgeordnetenhauses, Innenexperte mit Hang zu krawalligen Forderungen. Beim Treffen am Chamissoplatz steht er vor den Wracks und sagt: „Es tut weh, so etwas zu sehen.“ Dann beginnt er eine Tirade gegen die Grünen. Die müssten sich endlich von den Brandstiftern distanzieren. Da gebe es ja viele heimliche Sympathien, ach was, nicht nur bei den Grünen, das ziehe sich „bis weit in Normalbürger-Kreise hinein“.

Seine eigene Partei hat gerade ein Kopfgeld ausgesetzt: bis zu 1000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Weil man nicht zuschauen wolle, wie Berlin zum nächtlichen Spielplatz von Brandstiftern verkomme.

© Sebastian Leber

Hinter den jüngsten Taten vermutet Kurt Wansner „linksradikale Kräfte“, womöglich mit Kontakten zu den berüchtigten Hausbesetzern der Rigaer Straße, die in Friedrichshain seit Jahren Randale machten – „das kann man nicht ausschließen“. Jedoch stehe hier nicht der Kampf gegen den Kapitalismus oder für die Weltrevolution im Vordergrund, sondern der Hass auf Autos. Die Anschläge seien sehr wahrscheinlich „direkte Konsequenz der anhaltenden Verteufelung“ dieses Verkehrsmittels.

Der Abgeordnete hat noch weitere abenteuerliche Thesen. Was letztlich zu den Bränden am Chamissoplatz geführt habe, sei die Diskussion um die geplante Verkehrsberuhigung der Bergmannstraße. Die Grünen wollten bekanntlich die gesamte Straße komplett umgestalten, mit Sitzgelegenheiten, gegen die Autos. Dass ihre Pläne durchkreuzt worden seien und die Verkehrsberuhigung, auch dank der CDU, rückabgewickelt werde, habe einige im Kiez wohl so wütend gemacht, dass jetzt eben Autos brennen müssten.

Dann erklärt er noch - auch dieses Wissen hat Wansner exklusiv - dass die Dealer im Görlitzer Park ihre Drogen massenweise selbst konsumierten und dass die Flugblätter der Autonomen aus der Rigaer Straße in Wahrheit von einer Bundestagsabgeordneten, natürlich einer Grünen, mitverfasst würden: „Die hängt da tief mit drin.“

Die Polizei tut sich deutlich schwerer, bei Autobränden zwischen politisch motivierter und unpolitischer Kriminalität zu unterscheiden. Von den 374 betroffenen Fahrzeugen rechnet sie nur jedes siebte als politische Tat. Die meisten gab es in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Pankow und Lichtenberg. Im Fall der Brände vom Chamissoplatz vermutet die Polizei einen Wiederholungstäter.

Das letzte Mal, das ein solcher überführt wurde, war vor sieben Jahren. Der gelernte Maler und Lackierer André H., damals 28, gestand vor Gericht, 102 Autos angezündet zu haben – mehr, als die Polizei mit ihm überhaupt in Verbindung gebracht hatte.

© pa/dpa

André H. war damals arbeitslos, unglücklich verliebt, tagsüber engagierte er sich als Missionsleiter der Berliner Jesu-Christi-Gemeinde der Mormonen. Bei seinen nächtlichen Taten konzentrierte er sich auf Luxusmodelle, Ermittler attestierten ihm „vagen Sozialneid“. Im Prozess sagte er aus, er habe es „ungerecht gefunden, dass sich andere teure Autos kaufen können, während ich in Schulden stecke.“ Oder knapper formuliert: „Reiche sollten sich auch mal ärgern.“ Außerdem war er darauf aus, Geschichte zu schreiben: „Ich wollte Rekorde brechen und dass es ins Fernsehen kommt.“

Schon damals ermittelte eine Sonderkommission, Bundespolizisten waren im Einsatz. Am Ende wurde der Täter überführt, weil er kurz vor und kurz nach einem Autobrand in Haselhorst von den Überwachungskameras der nahegelegenen U-Bahn-Station gefilmt worden war. André H. wurde damals zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, ist längst wieder draußen. Mit dem Tagesspiegel möchte er nicht über seine damalige Zeit reden.

Ein grauer Pappkarton im Archiv

Was aus der Gruppe „Klasse gegen Klasse“ wurde, deren Schriftzug seit der Tatnacht auf dem Chamissoplatz prangt, ist unklar. Im Archiv des Kreuzberg-Museums in der Adalbertstraße gibt es einen grauen Pappkarton, in dem ausschließlich Unterlagen zur ehemaligen Kiezmiliz gesammelt sind. Bekennerschreiben, Flugblätter, Abhandlungen in Szenemagazinen. Wer sich durch die Dokumente kramt, bekommt einen guten Eindruck von der bizarren Gedankenwelt dieser Gruppe. Die schreckte auch vor Morddrohungen nicht zurück. In einem Flugblatt etwa heißt es, man werde „erst dann glücklich sein, wenn der letzte Kapitalist mit den Gedärmen seines letzten Handlangers aufgehangen wurde“. In einem anderen steht: „Der einzige Platz für Mittelklasse-Schmarotzer liegt zwischen Mündungsfeuer und Einschuss.“

Neben Autos griff „Klasse gegen Klasse“ damals auch Restaurants an, die angeblich die Kiezstruktur bedrohten. In den Italiener „Auerbach“ schmissen sie nachts eine russische Handgranate, der Schaden betrug mehrere Zehntausend D-Mark.

[In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Bezirken befassen wir uns regelmäßig unter anderem mit Kriminalität in Berlin. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Was bei der Sichtung des Archivmaterials noch auffällt: Schon damals waren die Täter weitgehend isoliert – auch innerhalb der linksradikalen Szene. In der Autonomen-Zeitschrift „Interim“ wurde „Klasse gegen Klasse“ mehrfach massiv kritisiert und aufgefordert, ihre Aktionen einzustellen. Die Vorwürfe waren derart heftig, dass sich die Gruppe wiederholt gezwungen sah, sich mit eigenen Flugblättern zu verteidigen. In einem gestand sie argumentative Schwächen: Dass die von ihnen veröffentlichten Schriften „keine theoretischen Meisterleistungen sind, wissen wir selber“.

© TSP

Allerdings verwahre man sich gegen die Anschuldigung, mit den Brandsätzen auch Angehörige der Arbeiterklasse zu treffen. Zitat: „Aufgrund unserer genauen Vor- und Nacharbeit können wir sagen, dass die überwiegende Mehrheit der von uns geschädigten Pkw-Besitzer eindeutig zur gehobenen Mittel- und zur Oberschicht gehören.“ Das belege schon die Tatsache, dass man vor allem Wagen der Marken Mercedes, Porsche und BMW attackiert habe, dazu ein paar Alfa Romeos („alles Cabriolets“). „Wir wiederholen: Dass ,Klasse gegen Klasse‘ je Toyotas oder andere Kleinwagen während ihrer Attacken auf Luxusautos angezündet hat, ist eine Lüge.“ Im selben Pamphlet widersprechen sich die Täter, indem sie schreiben, sie hätten sehr wohl vier Kleinwagen angezündet, diese hätten jedoch Kommunalpolitikern von Sozialdemokraten und Grünen gehört, die nun mal auf der falschen Seite kämpften.

Was ein Opfer von damals heute sagt

Einer der damals Angegriffenen ist der SPD-Baupolitiker Volker Härtig. In einem Bekennerschreiben rechtfertigte „Klasse gegen Klasse“ das Anzünden seines Nissans als notwendig. Härtig sei ein typischer Mittelschichtslinker, der sich vom Hausbesetzer zum Kapitalisten mit „dreckigen Methoden“ entwickelt habe. Am Telefon sagt Volker Härtig, insgesamt hätten ihm die Unbekannten damals vier Pkw abgefackelt, leider habe er nie jemanden auf frischer Tat erwischt. In Erinnerung geblieben ist ihm zum einen, dass ernste Themen wie Stadtentwicklung als „ideologischer Vorwand für Durchgeknallte“ dienen könnten. Zum anderen die durchschlagende Erfolglosigkeit der Täter: „Die Idee, man könne mit solchen Verbrechen immobilienwirtschaftliche Verwertungsprozesse beeinflussen, ist nun mal extrem lächerlich.“

© pa/dpa

Über die Identität der Kiezkämpfer von „Klasse gegen Klasse“ kursierten damals wilde Theorien. Die „taz“ behauptete, die Gruppe sei nur deshalb nicht längst aufgeflogen, weil ein Mitglied für den US-amerikanischen Geheimdienst arbeite. Ein anderes Mal mutmaßte der Berliner Polizeipräsident persönlich, bei der Gruppe handele es sich womöglich um ein „Kunstprodukt“. In der Hochphase ging der Staatsschutz davon aus, dass die Miliz nur aus sechs Männern bestehe, damals im Alter von 25 bis Mitte 40. Der Jüngste wäre heute über 50. Alle hatten Bezug zu den besetzten Häusern in der Kreuzberger Waldemarstraße.

Im Verdacht stand unter anderen Boris F., ein Autonomer. Zeugen hatten ihn, auffällig bürgerlich verkleidet mit Seitenscheitel und Brille, in der Nähe eines späteren Tatorts gesehen. Der Staatsschutz ermittelte, zum Verfahren kam es nicht. Vor ein paar Jahren wurde F. von einstigen Weggefährten noch einmal in Charlottenburg gesehen. Was er heute macht, ist unklar.

Laut Schilderungen soll Boris F. auch für einige der damaligen Bekennerschreiben verantwortlich sein. Zum Beispiel jenem, in dem die Gruppe gesteht, ihr seien bei einer sogenannten „Drohbriefaktion“ gegen Dachgeschossbewohner „in Einzelfällen grobe Fehler unterlaufen“, leider seien die Falschen angeschrieben worden. „Wir hoffen, dass der dadurch entstandene Stress bei den Betroffenen nicht allzu groß war.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false