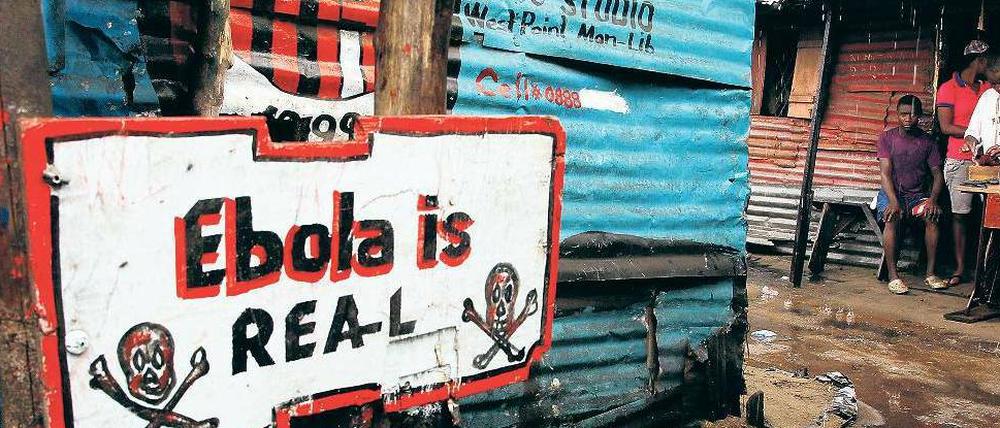

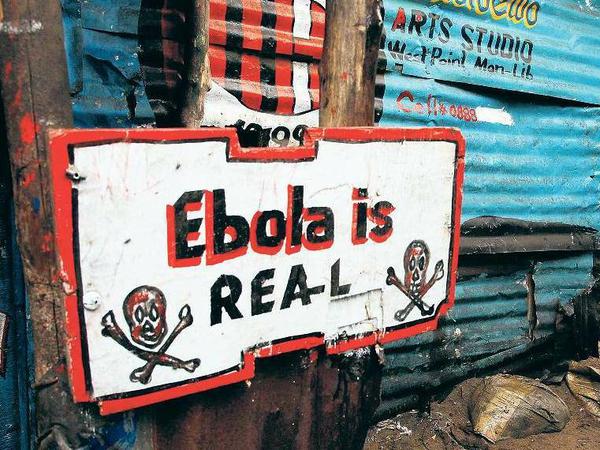

© dpa/Ahmed Jallanzo

Der Kampf gegen Ebola: Wie Freiwillige für den Ernstfall trainieren

Ein falscher Schritt, eine falsche Bewegung. In den Ebola-Gebieten kann das den Tod bedeuten. In Würzburg trainieren Ärzte für den Ernstfall. Doch wie wappnet man sich gegen den Schrecken?

Die Katastrophe geschieht nach gerade mal zwei Minuten in der Hochrisiko-Zone. Den Schutzanzug hat Andreas Gammel korrekt angelegt, keinen Millimeter Haut frei gelassen. Die langen OP-Handschuhe sind bis zum Ellbogen über den Anzug gezogen, die Übergänge zwischen Schutzbrille, Mundschutz und Gesichtsmaske mit Klebeband abgedichtet. Doch dann macht der 53-Jährige einen Fehler. Der Arzt beugt sich mit der Spritze in der Hand über die Patientin, die auf einem niedrigen Feldbett liegt, er will ihr Blut abnehmen. Da schlägt sie um sich, und die Spritze landet auf seinem Arm. Wäre dies kein Test, sondern der Ernstfall, könnte Gammel sich gerade mit Ebola infiziert haben.

„Stopp“, ruft in dem Moment ein Mann. Er klingt ungehalten. „Sie arbeiten mit einer hoch infektiösen Krankheit! Mit spitzen Gegenständen müssen sie extrem vorsichtig umgehen.“

Andreas Gammel bereitet sich gerade auf den Einsatz in Westafrika vor. Die Hochrisiko-Zone ist nur simuliert, mit trüben Plastikplanen, die an gespannten Seilen befestigt sind, mitten in einer Halle der Feuerwehrschule von Würzburg. Weiße Schilder mit der Aufschrift „Ebola-Training“ weisen den Weg ins Gewerbegebiet.

"Ich bin Christ", sagt er. Es ist meine Pflicht, zu helfen

Gammel, ein Allgemeinmediziner mit eigener Praxis, ein kleiner, sportlicher Mann, hat sich Ende September beim Roten Kreuz als Freiwilliger gemeldet, einen Tag nachdem er gelesen hatte, dass in Westafrika Ärzte und Pfleger gebraucht werden. „Ich bin Christ, ich sehe es als meine Pflicht an, mich zu engagieren, wenn ich kann“, sagt er. Schon früher wollte er in Katastrophengebieten helfen, im Iran oder in Haiti nach dem Erdbeben, auf den Philippinen nach dem Taifun. Doch entweder hatte er Bedenken, weil seine drei Kinder zu klein waren, oder er fühlte sich als Allgemeinarzt nicht ausreichend vorbereitet. Jetzt passt alles: Im Ebola-Gebiet werden keine Spezialisten gebraucht, seine Kinder sind erwachsen.

In Würzburg hält das missionsärztliche Institut einen zweitägigen Kurs ab, für alle, die im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Kampf gegen Ebola helfen wollen. Die Trainings finden jede Woche statt, erst mal bis Weihnachten. Wenn das Virus dann noch nicht in Schach ist, soll es im Januar weitergehen.

Mit welchen Ängsten und Sorgen die Helfer sich konfrontiert sehen

© dpa/Ahmed Jallanzo

In dieser Woche werden gemeinsam mit Andreas Gammel 14 Pfleger und Ärzte ausgebildet. Sieben Frauen und acht Männer zwischen 20 und 75, viele Hausärzte, einige Pfleger, ein Oberarzt, Fachgebiet Gastroenterologie, und eine Kinderkrankenschwester. Ein Pfleger erzählt, dass ein Oberarzt in seinem Krankenhaus das Personal regelrecht aufgefordert hat, ins Ebola-Gebiet zu gehen.

„Wir müssen schnell helfen, das Ebola-Virus zu stoppen. Sonst zerstört es die betroffenen Länder“, ist Andreas Gammel überzeugt. Auch deshalb hat er sofort freigenommen, als er den Platz in dem Ebola-Training bekommen hat, und ist an diesem Montag frühmorgens aus Mössingen in der schwäbischen Alb nach Würzburg gefahren.

Halb Metzger, halb Taucher. So sehen die Helfer in Schutzkleidung aus

Dort fasst Andreas Gammel sich jetzt an den verhüllten Kopf. „Das mit der Spritze hätte ich wissen müssen.“ Kurz bevor er den Anzug angelegt hatte, erklärte eine Dozentin, eine Psychologin, die gerade in Liberia war: „Vergessen Sie nicht, wie seltsam Sie darin wirken, Sie könnten den Patienten Angst machen.“ Verständlich: Gammel und die 14 Kollegen, die sich mit ihm auf den Einsatz vorbereiten, sehen aus wie eine Mischung aus Tiefseetaucher und Metzger. Über den Schutzanzug haben sie eine weiß glänzende Plastikschürze gebunden. Ihre Schutzbrille erinnert an eine Taucherbrille. Wegen der dicken Gummistiefel bewegen sie sich unbeholfen, wie Roboter. Und sie sind nur schwer zu verstehen, die Stimme rauscht wegen Mundschutz und Maske wie ein Radiosender bei schlechtem Empfang.

Nachdem Gammel sich in der improvisierten Hochsicherheitszone aus dem Anzug geschält hat –vorsichtig, die äußere Schicht darf niemals mit der Haut in Berührung kommen – kleben seine dunkelbraunen Haare an der Stirn, die Wangen sind gerötet, die runde Brille ist beschlagen. Erschöpft lässt er sich auf einen Stuhl sinken, leert eine Flasche Wasser. Dabei ist es in der Halle der Feuerwehrschule nicht mal besonders warm, jedenfalls herrschen hier keine 40 Grad wie in Sierra Leone oder in Liberia. „Wenn wir uns an das Protokoll halten, läuft schon alles gut“, sagt er zu einem seiner Kollegen. Es klingt ein wenig, als wollte er sich selbst beruhigen. Später sagt Gammel: „Ich bin nur Gast auf der Erde, mein Leben liegt in Gottes Hand.“

Bei Ärzte ohne Grenzen haben sich bisher zwei internationale Helfer angesteckt. Beide waren beim Ausziehen des Schutzanzugs unvorsichtig gewesen. Die Bundesregierung hat zugesichert, jeden deutschen Helfer, der sich infiziert, nach Deutschland zu holen. Noch nicht klar ist, ob die Lebensversicherung greift, wenn ein Helfer an Ebola stirbt. Für Andreas Gammel ist das kein Hindernis.

Die Familie ist gespalten, was sein Engagement angeht. Die älteren Kinder sind stolz auf den Vater. Die jüngste Tochter, die gerade eine Ausbildung zur Krankenschwester macht, und auch seine Frau haben Angst, ihm könnte in Afrika etwas zustoßen. Mehr als das Ebola-Virus fürchten sie aber politische Unruhen. Gammel versuchte seiner Tochter und seiner Frau die Angst mit Argumenten zu nehmen. Er weiß, dass die Bevölkerung in Liberia und Sierra Leone nur anfangs skeptisch auf die internationalen Helfer reagiert hat, dass nach ein paar Wochen alle dankbar für die Unterstützung waren.

Wann es los geht und wohin, weiß er nicht

Sobald ihn das Rote Kreuz einplant, möglicherweise im Dezember, wird Gammel eine Vertretung für seine Praxis suchen und ins Flugzeug steigen, entweder mit Ziel Kenema in Sierra Leone oder Monrovia in Liberia. In Kenema hat das Deutsche Rote Kreuz gerade ein Behandlungszentrum vom Internationalen Roten Kreuz übernommen, mit Platz für bis zu hundert Patienten. In Monrovia wird das DRK in den nächsten Tagen gemeinsam mit der Bundeswehr ein neues Zentrum in Betrieb nehmen, auch dort sollen hundert Kranke Platz haben. Beide Zentren sollen ein Jahr lang bestehen. Helfer aus Deutschland werden dort mit afrikanischen Kollegen arbeiten.

Bisher haben sich beim DRK 930 Ärzte und Pfleger beworben. Doch nur 407 von ihnen kommen überhaupt für den Einsatz infrage. Die Helfer müssen sehr gut Englisch sprechen und ein paar Jahre Berufserfahrung haben. Damit ist der Betrieb der beiden Zentren vier Monate lang gesichert. Wie viele Ärzte jetzt noch gebraucht werden, ist nicht klar. Es hängt davon ab, wie sich die Ebola-Epidemie entwickelt. Klar ist: Es fehlen noch Freiwillige. Finanzielle Anreize bietet das DRK den Helfern nicht. Bezahlt wird der Verdienstausfall, eine Gefahrenzulage gibt es nicht.

Bisher haben sich vor allem „Ärzte ohne Grenzen“ engagiert in den drei Ländern, in denen Ebola wütet, in Liberia, Sierra Leone und Guinea. Die Organisation stellt derzeit die Hälfte der Zentren. Seit März waren für „Ärzte ohne Grenzen“ mehr als 500 internationale Helfer im Einsatz, außerdem etwa 3000 Mitarbeiter aus den Ländern selbst. Es war nicht genug. Fast 5000 Menschen sind in diesem Jahr in Westafrika an Ebola gestorben, mehr als 13 000 haben sich infiziert. Und das Virus ist weiter auf dem Vormarsch.

Was ein Rückkehrer aus den Seuchengebieten berichtet

© dpa/Ahmed Jallanzo

So weit weg Ebola in Deutschland derzeit auch scheint, in Würzburg ist die Angst vor dem Virus ganz nah. In der Mittagspause berichtet eine Krankenschwester, dass ein Hausarzt kürzlich einen fiebrigen 80-Jährigen mit Verdacht auf Ebola in ihr Krankenhaus überwiesen hat. Sie erzählt auch, dass ihre Kollegen jedes Mal hektisch werden, wenn ein Schwarzafrikaner in der Notaufnahme sitzt.

Eine Allgemeinärztin aus Bonn mit Zusatzausbildung in Palliativmedizin und Epidemiologie sagt, fast täglich kämen Patienten zu ihr in Angst, sie könnten Ebola haben, fast immer berichteten sie von Kontakten mit Asylbewerbern. Eine befreundete Hausärztin, die schon in Liberia war und nach dem Einsatz sofort in die Praxis zurückkehrte, sei wie eine Infizierte behandelt worden. Viele Patienten kamen nicht mehr, eine Apothekerin nahm die von ihr ausgestellten Rezepte nicht an. Bevor sie ihren Einsatzort und das Abreisedatum kennt, will die Bonner Ärztin deshalb nicht, dass ihre Patienten Bescheid wissen. Nach ihrer Rückkehr will sie drei Wochen zu Hause bleiben, so lange also, bis ausgeschlossen ist, dass sie sich infiziert hat. Die Inkubationszeit von Ebola beträgt genau 21 Tage.

Da das Virus erst ansteckend ist, wenn die Krankheit ausbricht, kann laut Robert-Koch-Institut jeder Helfer nach dem Einsatz theoretisch zur Arbeit gehen. Die Rückkehrer sind auch nicht verpflichtet, die Patienten über ihren Aufenthalt im Ebola-Gebiet zu informieren. Jeder muss aber drei Wochen lang täglich Fieber messen, sich genau beobachten und beim ersten Symptom sofort dem Gesundheitsamt Bescheid sagen.

Ein Restrisiko bleibt

„Ein Restrisiko bleibt“, sagt Christian Kleine nach der Mittagspause in einem Seminarraum. Vor ihm sitzen Andreas Gammel und die anderen, aufgereiht wie Schüler und schweigen. Kleine, ein 38-jähriger Infektiologe und Tropenmediziner an der Uni-Klinik Frankfurt, ist Anfang Oktober aus Monrovia zurückgekommen. Eine französische Krankenschwester hat sich dort mit Ebola angesteckt. Kleine möchte trotzdem noch einmal nach Westafrika. Bis es so weit ist, bereitet er an seinen freien Tagen Pfleger und Ärzte auf ihren Einsatz vor, drei Trainings hat er schon geleitet. Seit seiner Rückkehr habe er so viel zu tun, dass er kaum noch zum Schlafen komme, sagt er. Man glaubt es sofort: Unter seinen Augen liegen tiefe Schatten, die Augen sind müde, die Haut ist fahl.

Für Christian Kleine war es der erste Einsatz im Katastrophengebiet. Seit Ausbruch der Ebola-Epidemie im Winter verfolgte er jeden Tag im Internet die offizielle Zahl der Neuinfektionen. Als er im August merkte, dass die Zahl exponentiell stieg, dass also dringend Hilfe gebraucht wird, meldete er sich bei „Ärzte ohne Grenzen“.

„Wie haben Sie sich nach der Rückkehr gefühlt?“, will eine Ärztin von ihm wissen. Kleine überlegt lange, blickt ernst. Überhaupt lächelt er selten. „Neulich wollte mich jemand umarmen, und ich bin zurückgewichen, obwohl die Inkubationszeit schon vorbei ist“, antwortet er. „Ich bin noch nicht wirklich zurück.“ Und dann erzählt er, dass er in Monrovia jeden Tag Ebola-Kranke zurückweisen musste. Weil kein Bett frei war. „Es waren einfach zu viele, wir hatten keine andere Wahl.“

Betroffenes Schweigen herrscht in der Runde

Kleine, ein schmaler Mann, spricht langsam, immer wieder unterbricht er sich selbst. „Machen Sie sich auf schreckliche Bilder gefasst. Bereiten Sie sich darauf vor, dass jeden Tag Menschen, die Sie behandeln, sterben.“ Er schaut in die Runde. Betroffenes Schweigen. Schließlich fragt eine Frau, „können die Angehörigen sich von den Toten verabschieden?“. „Nein“, antwortet Kleine sofort. „Die Leichen sind voller Viren, das wäre viel zu gefährlich.“ Er habe Fotos von den Toten gemacht und sie den Familien gegeben. Als er in Afrika war, konnten die Angehörigen die Kranken überhaupt nicht besuchen. „Es wäre zu gefährlich für uns gewesen, ganz Monrovia war während meinem Einsatz eine Risikozone.“

Er erzählt, dass er selbst so oft es ging Zeit mit den Kranken verbracht hat, dass er mit den Kindern gespielt hat. Dass er glücklich war, wenn er Patienten gesund entlassen konnte. Dann hält er plötzlich inne, starrt auf den Schreibtisch vor sich und sagt: „Ihr Job vor Ort ist vor allem Sterbebegleitung.“

Der Text erschien auf der Dritten Seite des gedruckten Tagesspiegels.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- showPaywallPiano:

- false